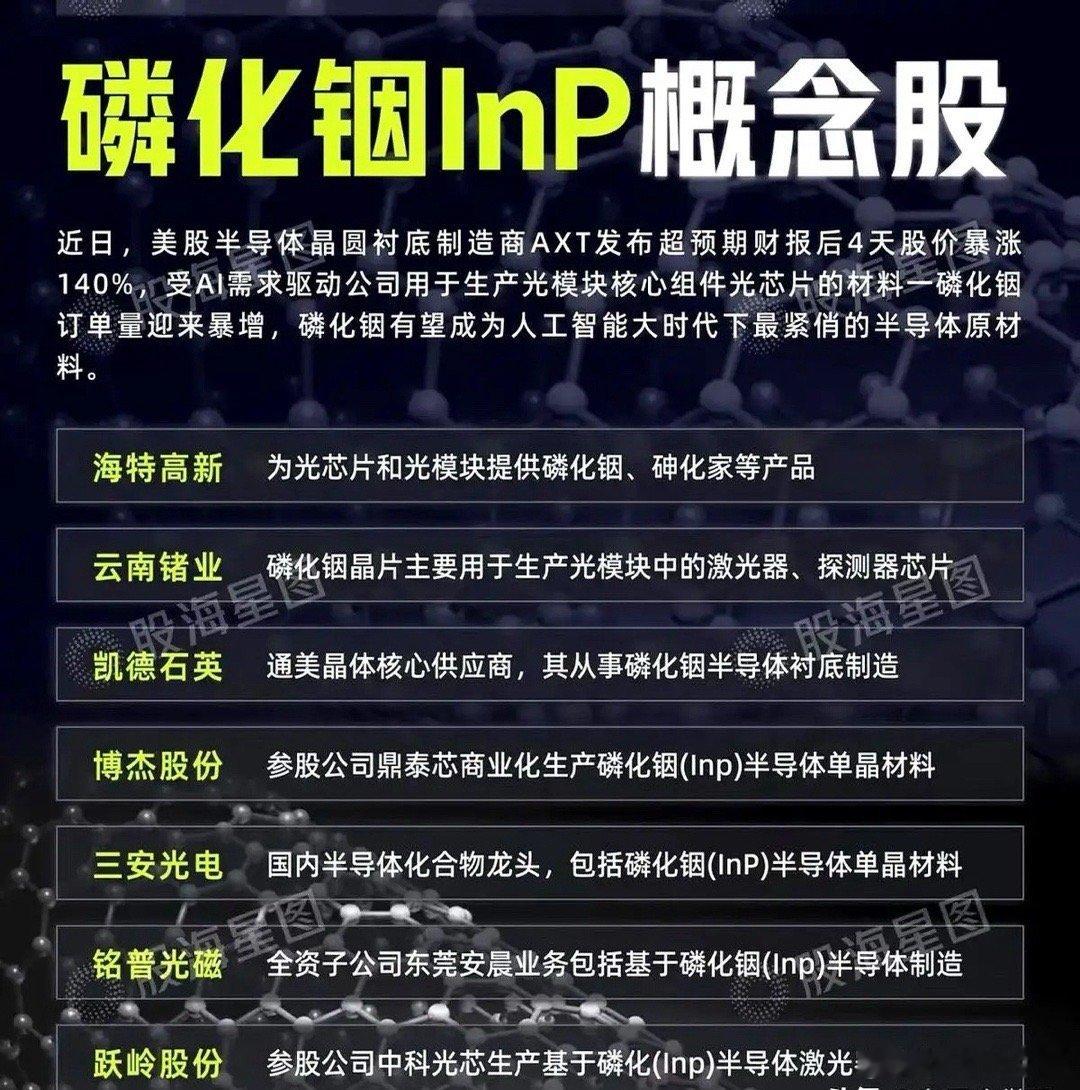

14年前,那个捐美国7千万并叫嚣“我乐意”的中国富豪,今已破产,2011年,钟馨稼向美方捐赠了7000万并且当时他还向我方叫嚣,态度十分猖狂,可让人没想到的是时隔14年后,钟馨稼已经物是人非已经破产了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 钟馨稼的生命轨迹,如果只看开头和结尾,会让人觉得像两部完全不同的影片,晚年的他,桌子上堆着一摞摞法院传票,纸面上清清楚楚写着“负债两亿”,手指在桌角无意识地摩挲,屋外是追债的脚步声,他只能把窗帘狠狠拉上,把阳光隔绝在外,好像也隔绝了曾经的荣光,可在另一个时间切片里,同一个人曾意气风发地站在交易所大屏幕前,股价飙升让他瞬间成为十亿身家的明星企业家。 1958年,他出生在广东一个中医世家,父辈希望他读书行医,延续家族的手艺,但他对药材没有兴趣,反倒对家里偶尔出现的收音机、手电筒格外着迷,那时候条件有限,他常常把旧电器拆得七零八落,只为弄清楚里面的电池为什么能“放电”,这种执念伴随他成长,却没让他立刻找到方向,年轻时,他甚至跑去湛江艺校学舞美,还在剧团做过导演,直到24岁进入珠海一家濒临倒闭的电池厂,才算真正与命运的主线对接。 在那家工厂里,他几乎是泡在废料堆里度过三年,别人嫌弃的角落,他却视为实验室,1988年,他捣鼓出免维护铅酸电池,这种电池不用频繁加水,寿命却能比传统产品延长一倍,消息一传开,市场立刻追捧,他借此机会在珠海开办了温斯顿电池厂,恰逢国家大力推动新能源产业,土地审批和银行贷款对他格外宽松,可以说,是个人的钻研加上时代的扶持,把他一步步推向了风口。 九十年代,中国制造业飞速扩张,电池需求旺盛,凭借技术突破,他的工厂迅速壮大,不仅满足国内市场,还打入了海外,1997年,他推出可充电锂电池,在香港的展会上亮相,吸引了国际公司抛出合作意向,那一刻,他从单纯的创业者,跃升为站在行业前沿的代表人物,外媒称他为“中国电池大王”,国内不少青年视他为榜样,觉得只要努力钻研,就能改变命运。 2007年,公司在资本市场上市,他的财富数字一夜间跨入十亿级,第二年,北京奥运会选择了他的产品作为唯一的电池供应商,这无疑是对技术实力的最高肯定,那段时间,他几乎是行业神话般的存在,媒体追逐,政府支持,市场扩张,一切看似顺风顺水。 2011年的一场风波,让多年的积累瞬间崩塌,当年,他向美国加州大学捐赠七千万元人民币,国内舆论原本就对富豪向海外输送财富敏感,而他公开的回应更是点燃火药桶,他说自己的钱愿意捐给谁就捐给谁,中国的贫穷与他无关,这句话传回国内后,公众愤怒到极点,很多人认为,他的财富得益于国家支持和国内市场,如今反哺却是外国高校,这种姿态是对本土社会的背叛。 在企业经营层面,这笔捐款还引发更直接的问题,资金并非完全来自个人账户,而是通过公司账目划拨,股东们立刻质疑,这是不是挪用公款,消息曝光后,公司股价短时间内大幅下跌,合作伙伴担心形象受损,纷纷解约,银行也收紧贷款,现金流骤然紧张,短短几个月,企业的商业信用几乎被掏空。 更严重的是技术神话的破裂,此前他以研发见长,但在风波之后,行业内外开始质疑其核心成果,一些汽车企业在测试其电池时发现,续航与宣传不符;合作方甚至抱怨设备缺乏基本说明,过去他曾宣称研发灵感来自《易经》和佛学,这种说法在当时被当作传奇,但在信任危机中却成为笑柄,人们开始怀疑,他到底是真正的技术先锋,还是善于利用“高科技”名义获取政策和资本支持的投机者。 随着质疑发酵,企业逐渐失去立足点,市场份额被后来者瓜分,特别是宁德时代等新兴企业的崛起,让他再无回旋余地,2017年,他的公司正式宣布破产,这个曾经的行业巨头,只能背负两亿元的债务,黯然退场。 他试图在美国重新开始,想借早年捐赠建立的关系打开渠道,但现实却冷酷无情,所谓的友情和资源在利益面前迅速消散,美国的资本与学校不再给予机会,媒体甚至讽刺他开出过无法兑现的收购价码,孤立无援之下,他只能带着失落回国,此后,他尝试以新品牌重启事业,却因信用早已崩塌而无人问津。