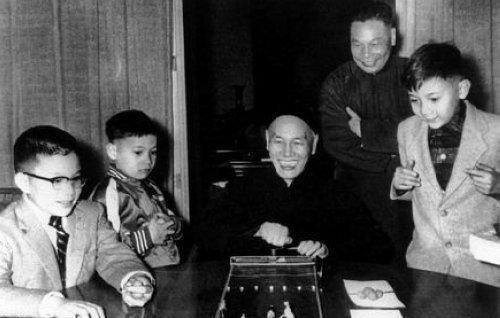

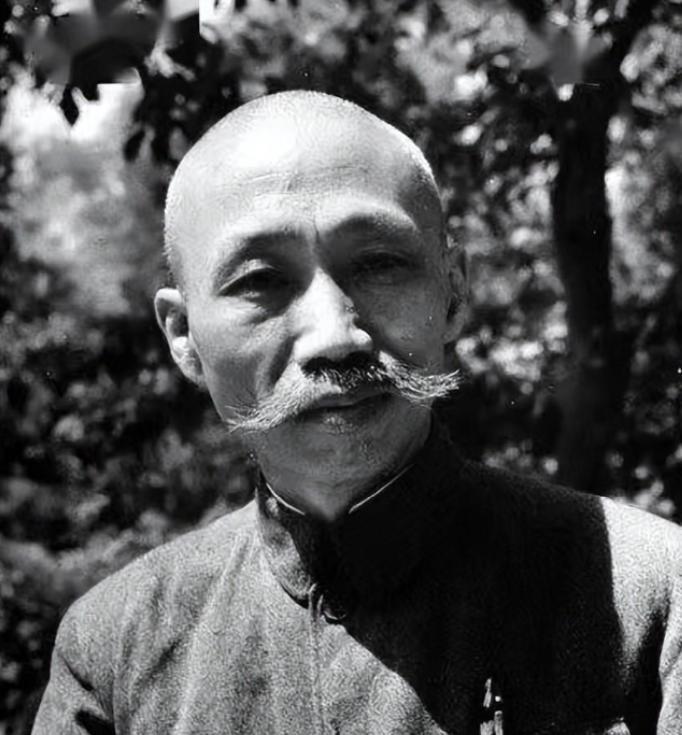

望子心切的蒋介石听到蒋经国带着家人来求见,竟大发雷霆起来,不仅拒绝见阔别了十三年的儿子,还对旁边的人说道:“他到处发表文章,到处说我的不好,眼里早就已经没有了做这个父亲了。他不是当厂长,住洋房,一个也拿七百卢布的工资吗?还来找我干什么?不见!不见!” 十三年的骨肉分离,换来的竟是父亲的愤怒拒见。1937年杭州澄庐,当蒋介石听到儿子蒋经国求见的消息时,这位政治强人爆发出的怒火背后,隐藏着怎样的父子恩怨?一句”不见!不见!“的背后,又有着怎样不为人知的政治考量和家庭矛盾? 1937年4月,当蒋经国带着苏联妻子芳娜和两岁的儿子孝文踏上归国的货轮时,他或许没有想到,等待自己的并不是父亲的拥抱,而是一场尴尬的拒见。1925年10月,在蒋经国的一再恳求下,蒋介石终于同意他赴苏联留学,不想一去竟达12年之久,也让这对父子从此天涯远隔并产生了一些隔阂。 这十二年里,蒋经国从一个十五岁的热血青年成长为苏联的工厂厂长。1936年9月,乌拉尔区党委因查获蒋经国”私下给父母写信”,以及”聘用政敌”,免去他的乌拉尔重机械厂第一机械车间副主任和厂报《重工业报》执行主编职务。在西伯利亚的寒风中,这个蒋家的长子过着普通工人的生活,月薪七百卢布,住着工厂分配的房子。 而在这十二年里,蒋介石的政治地位发生了天翻地覆的变化。从一个革命军的将领成为国民政府的最高领导人,从依靠苏联支持到与苏联渐行渐远。当儿子在苏联的土地上发表那些批评父亲的文章时,蒋介石的政治立场已经完全改变。 1936年12月12日,西安事变爆发。消息传到苏联后,蒋经国前往莫斯科邮政部给父母寸信。同时写信给斯大林要求回国。这时的蒋介石在日记中写道:“为了我儿,牺牲国家利益,并不值得。”他甚至拒绝了以蒋经国交换战俘的谈判,坚持”若要我牺牲国家利益,我宁可无后”的态度。 这样的表态看似决绝,实际上反映了蒋介石内心的复杂。作为一个政治人物,他不能因为个人情感而妥协国家利益;但作为一个父亲,他对儿子的思念和担忧又是真实存在的。当蒋经国回国求见时,这种矛盾情感彻底爆发了。 蒋介石在日记里写道:“先母在天之灵一定欣慰经国回来。”这句话暴露了他内心的真实想法,但在面对下属时,他却表现出了愤怒和拒绝。这种表里不一的态度,正是政治人物的典型特征。 在陈布雷等人的劝说下,蒋介石决定让蒋经国先回溪口见母亲。一个星期后,父子终于在杭州西冷饭店相聚。蒋经国看到阔别了十三年的父亲,喜出望外,赶紧迎了过去,口里还喊着:“阿爹!阿爹!” 这次重聚标志着蒋经国政治生涯的开始。1939年6月,在赣州就任江西省第四区行政督察专员兼保安司令,1940年兼任赣县县长,制定《建设新赣南三年计划》,提出”推行新政治,建设新赣南”。在赣南这片红土地上,蒋经国展现了自己的政治才能。 1949年中华民国政府迁台后,蒋经国先是主掌国家情报及治安工作,并重建政治作战体制。从苏联归来的经历让他在情报工作方面得心应手,这也成为他后来政治上升的重要资本。 1975年蒋介石逝世,蒋经国成为中国国民党主席,1978年再继任中华民国总统。从1937年的拒见到1975年的接班,这对父子走过了近四十年的政治合作路程。蒋经国在台湾推动经济建设和政治改革,被称为台湾经济腾飞的见证者和推动者。 回头看这段历史,1937年杭州的父子拒见事件,既反映了个人情感与政治立场的冲突,也预示了蒋家政治王朝在台湾的延续。那句”不见!不见!“的愤怒背后,隐藏的是一个时代的政治变迁和一个家族的命运转折。 从苏联工厂厂长到台湾政治领袖,蒋经国的人生轨迹充满了戏剧性。这段父子拒见的往事,你觉得反映了怎样的政治现实?在个人情感与政治利益之间,政治人物应该如何选择?欢迎在评论区分享你的看法。