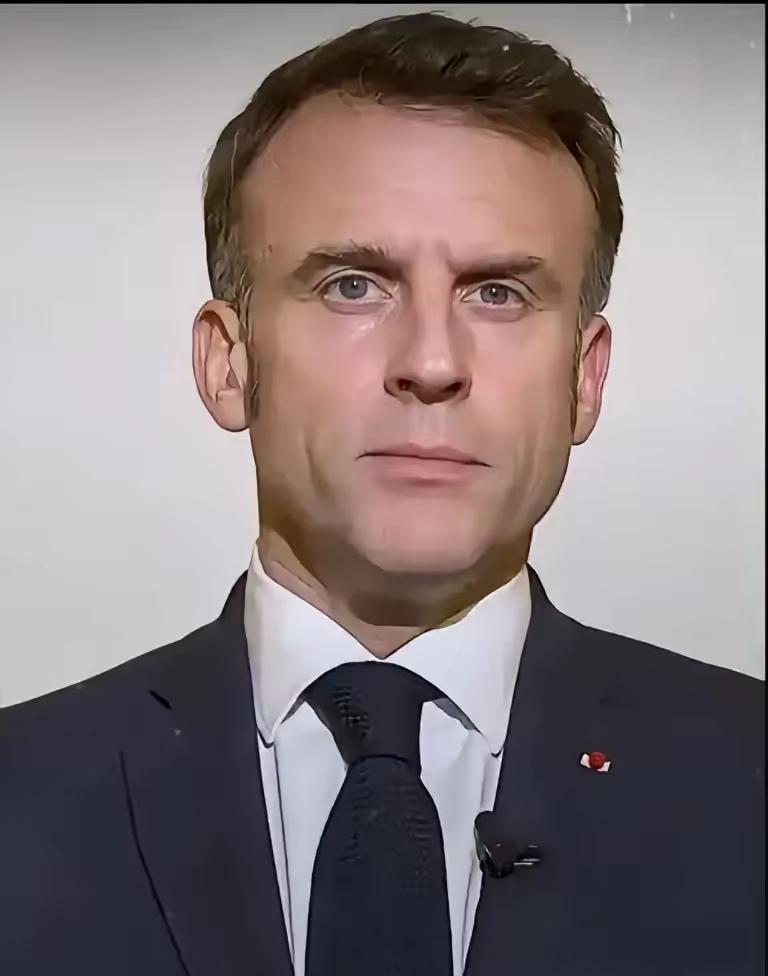

法国总统马克龙在接受法国电视频道采访时表示,为乌克兰提供的安全保障必须具有强制性并符合既定框架,同时欧洲维和部队应在乌克兰领土部署以发挥威慑作用。 俄乌冲突长期化正迫使欧洲重新评估自身安全体系,原本作为调停者的欧洲大国现在必须提出更实际的解决方案,因为战场僵局难以打破,马克龙的提议反映了这一困境:欧洲既不能接受乌克兰战败的地缘政治后果,又需要避免与俄罗斯直接对抗。 在这样的背景下,"威慑性驻军"的概念被提出,试图在全面介入和袖手旁观之间找到平衡,马克龙的部署方案设计巧妙——部队不前往前线,而是负责后方训练、网络安全或边境巡逻。 这种安排本质上是划清界限:通过军事存在向俄罗斯表明北约的严肃态度,同时为双方保留外交空间,这种若即若离的部署方式,其威慑力来自不确定性,就像一场高风险的心理博弈。 然而,欧盟内部的反应暴露出欧洲战略自主的现实瓶颈,东部成员国与西部、南部国家在风险感知上存在明显温差,德国的谨慎与法国的激进形成鲜明对比,而预算负担与战争疲劳更是横亘眼前的现实约束,马克龙的提议,无形中成了检验欧洲团结度的试金石——各国反应的分歧,远比表态本身更值得关注。 俄罗斯的回应剧本几乎可以预料:从官方抗议到媒体攻势,指控西方“好战成性”,但在程式化的愤怒背后,莫斯科的算计可能更为冷静。 相比乌克兰直接加入北约,有限的西方部队存在或许是被迫选项中的“次优解”,这种反应既是对国内民众的必要交代,也是为未来可能的谈判预埋伏笔。 纵观全局,马克龙的战略模糊本质上是一场高风险博弈,它既展示决心以防对手误判,又保留弹性以防局势升级,这种策略深得欧洲传统外交的精髓——在强硬与妥协之间寻找微妙平衡,无论最终是否落实,这场讨论已经将“欧洲战略自主”从抽象概念推向实际操作层面。 乌克兰战争早已超越领土之争,成为重塑国际秩序的关键一役,马克龙的出兵论,迫使欧洲直面那个终极问题:是继续依赖美国的安全保障,还是甘愿承担风险走出一条独立自主的道路?在这个历史转折点上,欧洲的犹豫与分歧,恰恰说明它正站在战略觉醒的门槛之上。 马克龙的战略模糊看似精巧,实则隐含巨大风险,这种“既不承认也不否认”的中间路线,在国际危机管理中往往是一把双刃剑。 其优势在于提供策略灵活性:通过保持不确定性,既威慑对手又避免过度承诺,在局势瞬息万变的当下,这种弹性空间确实为外交斡旋留下了宝贵余地,更重要的是,它首次将欧洲自主防务这个敏感议题实质性摆上台面,打破了长期以来的战略沉默。 然而其弊端可能更为致命,模糊策略极易导致误判,当各方对“红线”理解不一时,偶然的局部冲突可能迅速升级为全面对抗。 历史上无数冲突的爆发,都源于对对方意图的错误解读,在现代战争形态下,后方与前线的界限本就模糊,网络战、远程打击等手段使任何“非战斗部署”都充满变数。 更深层的问题在于,战略模糊可能成为政治逃避的借口,它创造了一种“积极行动”的表象,却回避了最核心的责任承担——欧洲究竟愿意为保卫自身价值观付出何种代价?这种模糊性让政治家可以展现强硬姿态而无须面对实质决策的压力,本质上是将难题推迟而非解决。 我认为,欧洲真正需要的是基于清晰战略框架的威慑,明确的规则虽然看似强硬,实则更能预防冲突——因为确定性本身就能减少误判空间,正如冷战时期的相互确保毁灭机制,虽然残酷,但清晰的规则反而维持了恐怖的和平。 中长期来看,欧洲应该致力于构建更透明、更可预测的安全框架,这需要各国超越短期利益算计,在防务整合、军事能力和战略决策机制上达成真正共识。 半遮半掩的模糊策略或许能解一时之困,但无法为欧洲提供持久稳定的安全基础,在这场决定未来秩序的战略博弈中,真正的勇气不在于语出惊人,而在于面对艰难选择的担当。