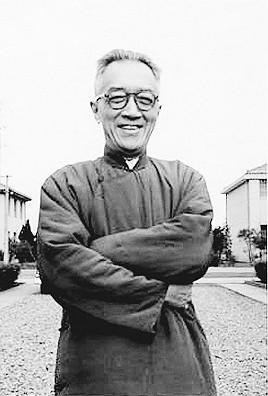

1948年,胡适收到最后通牒,只要他留在中国,仍可担任北大校长一职,毛主席也说,可以让他做北京图书馆馆长,但胡适坚定地拒绝了这份挽留,还说美国有面包又有自由,留在这里什么都没有。 1948年12月的北平城,解放军的炮火已在郊外隐约可闻,东厂胡同的胡适宅邸里堆满散落的书箱,烟灰缸积了半寸高的烟蒂。 这位时任北京大学校长的学者面临人生最艰难的抉择:一边是毛主席通过广播发出的诚挚挽留,承诺只要他留下便可继续执掌北大,甚至兼任北京图书馆馆长; 另一边是蒋介石派来的专机等候在南苑机场,催促他即刻南飞。当学生吴晗带来中共开出的条件时,这位新文化运动的领袖捏着电报沉默良久。 最终将一册《水经注》手稿塞进皮箱,说出了那句著名的论断:“美国人既有面包又有自由,等共产党来了,怕是面包也吃不上,自由更别想。” 几小时后,他攥着机票踏上舷梯,机翼下方是被烽烟笼罩的未名湖——这个瞬间,不仅是他个人命运的转折点,更成为二十世纪中国知识分子在时代巨变中的典型缩影。 胡适的选择看似突然,实则埋藏着他半生的思想伏线。1910年,年仅十九岁的胡适作为庚款留学生赴美,在康奈尔大学的草坪上浸泡了七年宪政民主的空气。 他办公室常年悬挂美国宪法复印件,演讲必称“德先生与赛先生是救国双轮”。这种对自由制度的信仰早已融入骨髓,以至于北平围城之际。 他宁可舍弃家当也要带走脂砚斋评《石头记》手稿,视其为比物质更珍贵的思想火种。 正是这种深入骨髓的自由主义信念,使他在1945年国共谈判期间就给毛主席写过信,明确建议共产党放弃武装斗争——这种理念差异注定无法调和。耐人寻味的是,挽留胡适的毛主席与他其实渊源颇深。 1918年,当毛主席作为北大图书馆助理员挤在教室后排听讲时,曾将胡适与陈独秀并列为精神偶像,甚至回答“最崇拜人物”时毫不犹豫地把胡适放在首位。 1919年毛主席创办《湘江评论》时,胡适特意在《每周评论》上撰文推荐,称赞其“眼光远大”“议论透彻”;次年毛主席起草湖南自修大学章程,还专程登门请胡适修改定稿。 然而二十多年后,当毛主席以胜利者姿态挽留昔日的老师时,胡适书桌玻璃板下压着的1917年北大首张聘书旁,那本1919年题赠“润之兄”的《尝试集》早已蒙尘——思想的分歧终究超越了旧日情谊。 离开北平的过程充满戏剧性紧张。12月14日清晨,国民党青年部长陈雪屏的紧急电话打破胡适宅邸的平静:“顷经兄转达,务请师与师母即日登程!” 但当天飞机因故未到。15日晨,傅作义将军亲自来电告知专机已抵南苑机场,胡适在电话中表达了未能共同留守北平的歉意。 下午三时,他与陈寅恪等二十五人分乘两架飞机离开,行前甚至来不及与留在北平的儿子思杜告别。 鲜为人知的是,军统少将叶翔之此时正秘密执行“护送学者”任务——名义上是保护,实则暗含威慑。 这种特殊“礼遇”折射出当时知识分子身处政治夹缝中的无奈:留下可能被视为“文化汉奸”,离开则成了政权博弈的棋子。 赴美后的生活彻底击碎了胡适关于“面包自由”的想象。哥伦比亚大学仅提供名誉职位,无实质学术平台; 蒋介石承诺的虚衔无法解决实际生计。他和妻子江冬秀蜷缩在纽约公寓里,被迫变卖珍藏的典籍换取面包。 当超市橱窗里的奶油面包与移民局档案中的“难民”身份形成讽刺对照时,这位昔日的北大校长终于体会到“面包自由论”背后的悲凉况味。 而随着费正清“冲击-反应”理论主导汉学界,胡适倡导的实证研究方法逐渐边缘化,最终在异国陷入学术与生活的双重困境。 参考资料:洗不白的胡适 2025-03-18 06:04·红色文化网