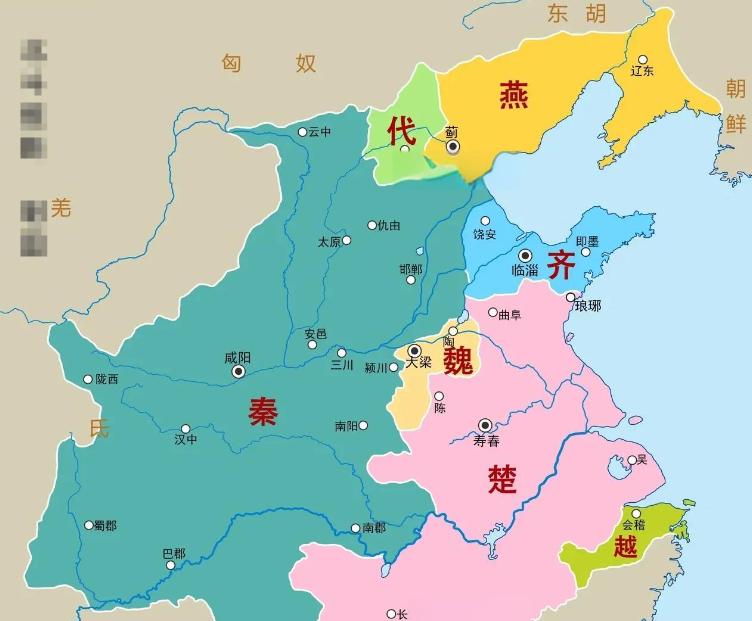

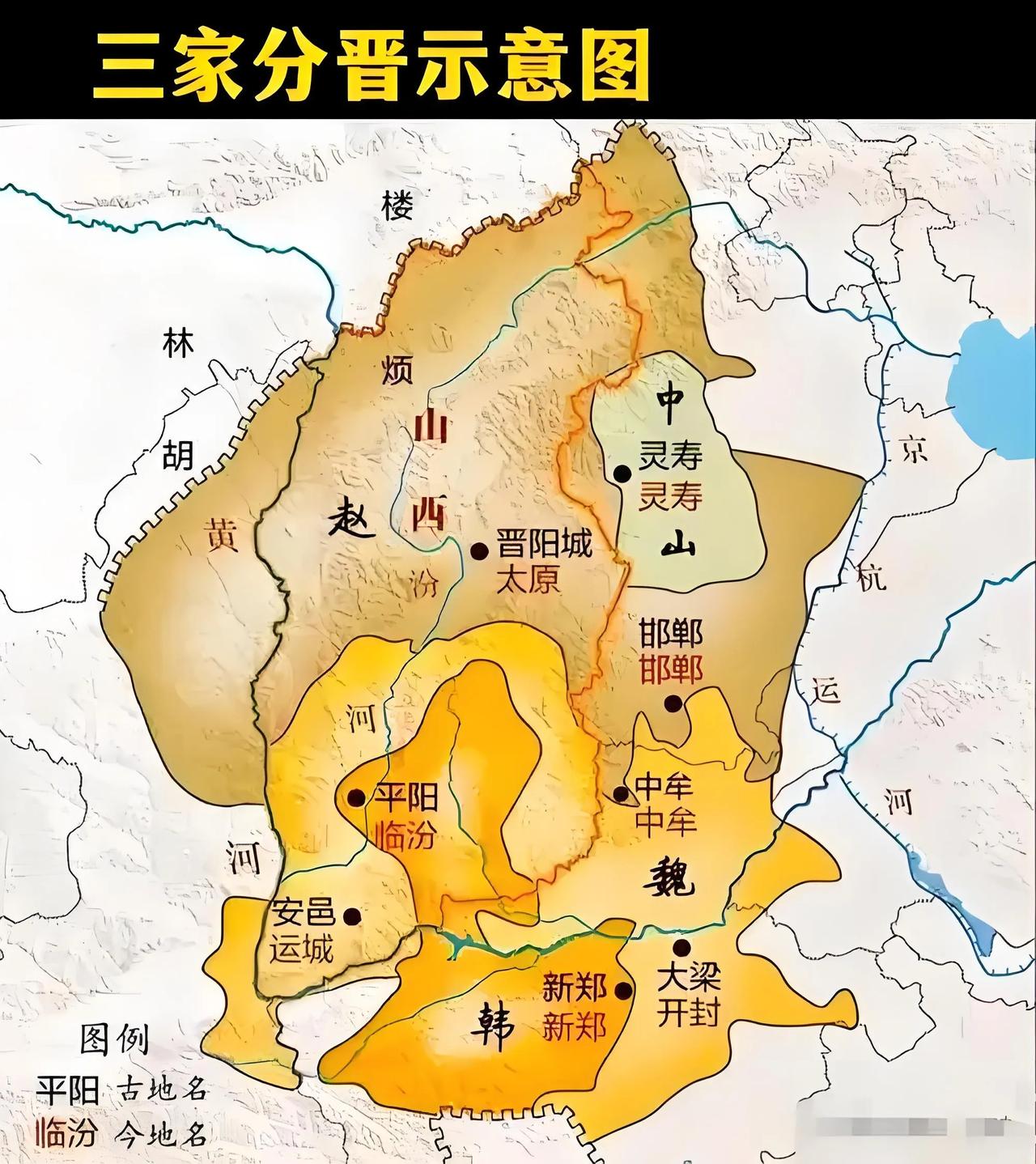

战国时期,山西很多地方都是赵国的地盘,而且赵国发祥地晋阳,就是现在的太原地区,但山西以晋为号,而不是以宣传赵国历史为主,主要有两方面原因。 山西的简称“晋”,背后藏着一段长达千年的历史轨迹。 春秋时期,晋国强盛一时,疆域横跨今天的山西大部。 周成王分封叔虞到唐地,后来迁到晋水一带改国号为晋,这块地方从此与“晋”这个字牢牢绑在一起。 晋国几次迁都都没离开山西核心区域,汾水流域、太行山西麓、黄河东岸,都是晋国政治与经济的中心。 那个时代的山西,不仅是晋国的腹地,更是中原争霸的前线。 晋国的国力一度压倒群雄。 三家分晋之前,晋文公、晋襄公、晋景公等一系列强势君主,让晋国在诸侯国中处于顶端。 会盟、征战、调停诸侯争端,晋国几乎无处不在。 这种影响,不是短时间能消失的。 春秋末期的“六卿专政”,虽是权力分裂的信号,却也让晋国的名字更加深入人心。 三家最终瓜分晋国,分成了赵、魏、韩,史书才改口叫“三晋”,但“晋”的符号早已烙印在山西这片土地上。 与晋相比,赵国虽然在战国初期占据山西大片地区,甚至把晋阳作为发祥地,但它的历史存在感在山西逐渐减弱。 赵国起步于晋国卿族赵氏,晋阳是赵氏的重要根基。 然而,战国中期赵国的战略重心转向了北方草原和华北平原。 都城先迁到中牟,又移到邯郸,政治核心远离了山西。 这种迁移带来的结果很直接——山西不再是赵国的统治核心,而是边疆防线的一部分。 晋阳虽然在赵国早期是心脏位置,但在后来的战争中屡遭波及。 长平之战后,赵国元气大伤,北方防线收缩,山西的地缘重要性更多体现在军事缓冲,而不是政治中心。 赵国的文化在山西也逐渐被削弱,取而代之的是“三晋”文化的延续。 士大夫阶层的自我认同感仍旧停留在晋国的辉煌记忆中,这种文化惯性,让“晋”成为山西的自然简称。 山西以“晋”为号,还有一个重要原因——名称传承的稳定性。 古代地域名称往往来自于曾经的强权国号,比如陕西称“三秦”,湖北有“楚天”,山东有“齐鲁”。 这些名字不仅简洁,而且承载着稳定的历史象征。 晋国作为山西历史上最强盛、统治时间最长的政权,自然拥有这种命名优势。 即使后来赵、魏、韩分占山西各地,人们依旧用“三晋”来统称这片土地。 语言和记忆的惯性,比政权更有韧性。 还有一个细节值得注意,赵国的疆域在山西并非全境覆盖。 晋国时期,山西几乎完整地处于其政治掌控下,而赵国更多是分割占据,与魏、韩相互交错。 山西南部的运城、临汾一带长期在魏国势力范围内,晋文化的根基没有被彻底替换。 即便是赵国势力最强盛的时候,山西也不是单一政权的全境统治,这让“晋”的地理象征始终存在。 从地理格局看,太行山是天然屏障,黄河是战略后盾。 晋国依托这样的地形发展壮大,这种地缘安全感,也塑造了山西人对晋国的认同感。 赵国虽然有晋阳,但它的战略方向更多放在对抗北方胡族、南面魏国和齐国的压力上,与山西的联系更多是战术层面的,而非根基。 山西文化的延续,还体现在地方志与民间称谓中。 自唐宋以来,地方志多沿用“三晋”或“晋地”称呼,而不是“赵地”。 这不仅是历史沿用的结果,也是因为“晋”在史书中的政治形象更为稳固。 赵国的辉煌更多体现在军事上,比如长平之战、胡服骑射,而晋国则是一个长期的政治霸主,形象更全面,影响更持久。 所以,当现代山西选择“晋”作为简称时,这既是对历史的承接,也是对文化认同的延续。 晋国的历史长度、统治广度和文化影响力,都比赵国更适合作为区域符号。 赵国虽然有光辉的战国篇章,但在山西的存在更多是阶段性的、局部性的。 而晋国从西周到春秋,近四百年的统治,足以让它的名字与山西画上等号。 今天的太原人提起晋阳,会想到赵国,但更多时候,“晋阳”是晋国晚期的重要城市,“晋”这个符号才是山西的整体代表。 历史的选择,并非简单的胜负对比,而是时间沉淀下的共识。 山西用“晋”为号,是历史、文化和认同三重作用的结果。 参考资料: 《山西历史沿革》, 《中国历史地理大辞典》, 中国社会科学院历史研究所, 商务印书馆, 2010年版。