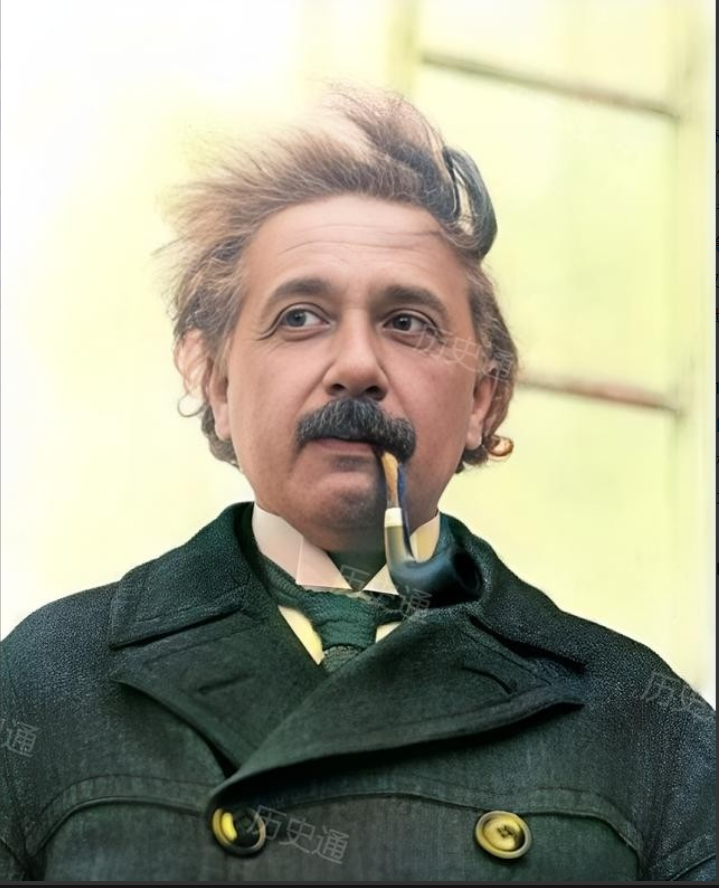

著名科学家爱因斯坦曾在日记里写下:“中国人肮脏,智力低劣,麻木迟钝,”,作为世界上最伟大的科学家用这种话语公开嘲讽中国,为什么中国人为什么不生气? 爱因斯坦那本日记的纸页,边缘已经发脆了。 2018 年在普林斯顿大学档案馆展出时,有工作人员注意到,1922 年 11 月 12 日那页,墨迹洇了一块,像有人哭过,又像沾了水。 上面写着:“上海的孩子,手指黑得像炭,却在抢一张包过油条的纸,凑着光看。” 旁边还有句更扎眼的:“他们的眼睛里没有光,只有活着的本能。” 这话后来被摘出来,配上 “像牲畜一样” 那句,成了外媒标题里的猛料。 但国内有人去查了那天的上海天气 ——1922 年 11 月 12 日,晴转小雨,最低气温 6℃。 “抢纸看,大概是因为那是他们能接触到的唯一‘书’。” 有个老上海人在博客里写,“那会儿闸北的棚户区,能认字的人,十户里找不出一个。” 那年的中国,日子过得像被揉皱的纸。 海关档案里记着,1922 年上海进口的机器,八成是纺织机,可每百台里,有六十台是欧洲淘汰的旧货。 江南制造局的工人们,正试着把这些旧机器拆开,画图纸仿造,车间里的油灯常常亮到后半夜。 教育司的年报更让人揪心:全国小学生平均每 7 人共用一本课本,课本是用日本进口的再生纸印的,字里行间还能看见原来的日文痕迹。 但揉皱的纸,也能慢慢展平。 爱因斯坦在上海的最后一天,去了趟外滩的 “中华书局”。 店员给他包书时,用的是张刚印好的《少年中国》杂志,封面是个举着火炬的孩子。 他后来在日记里画了个小火把,没写字。 那天在书局里,他遇见个穿西装的年轻人,是刚从法国回来的李四光。 年轻人跟他说:“我们在找石油,中国的地底下肯定有,不能总用外国的。” 他没说的是,为了测地质,李四光带着学生在河北的山里转了三个月,鞋磨破了三双。 同一时候,天津的周学熙正忙着扩建启新洋灰公司。 他给德国工程师的信里写:“要让中国的桥,用中国的水泥。” 那年冬天,公司的窑炉坏了,他带着工人在零下五度的车间里修了三天三夜,手冻得像胡萝卜。 这些事,爱因斯坦没记进日记。 他的注意力,更多落在了街头 —— 有个老太太蹲在路边,把烂菜叶捡起来,抖掉泥,塞进篮子。 他在日记里写 “肮脏”,却不知道那是她一天的菜,要掺着糠给孙子煮粥。 西方学界吵吵嚷嚷时,有人翻出了 1925 年爱因斯坦给北京师范大学的回信。 信里说:“收到你们寄的《儿童科学画报》,画得比欧洲的清楚,孩子们会喜欢的。” 这封信藏在北师大的校史档案里,纸都黄了。 还有个鲜为人知的细节:1930 年,爱因斯坦的书架上多了本中文版的《墨子》。扉页有他的铅笔字:“‘力,形之所以奋也’—— 两千年前就懂力学,不简单。” 现在的人看那本日记,就像看两张叠在一起的旧报纸。一张印着 “流民街头冻死”,一张印着 “国货工厂开工”,都是真的。 有人骂他偏见,有人说他如实记录,可 1922 年的《东方杂志》上,早有读者写信:“别人怎么看不重要,重要的是我们在做什么。” 去年,有档案馆公布了 1951 年的一份电报。是爱因斯坦发给中国科学院的,祝贺 “侯氏制碱法” 获奖,说 “这比任何理论都有力量”。 这电报没多少人知道,却比日记里的那些字,更沉,也更暖。 说到底,一个人的日记,哪能装下一个民族的挣扎与前行?1922 年的中国人忙着办工厂、盖学校、找石油,没功夫跟几句闲话较劲。 现在的人,大概也是这个理。 对于此事,网友们说法不一,有网友觉得,那会儿中国确实穷,街头流民多,他写的都是眼见的景象,算不上刻意抹黑,就是视角带着时代局限。 也有人觉得 “像牲畜” 这话太伤人,再怎么说也是偏见,配不上他的身份。 更多人关注他后来的举动,比如帮中国留学生、支持抗日,说人挺复杂,不能只盯着几句坏话。 还有人提到鲁迅,说当年自己人骂得更狠,都是想让人警醒。 其实现在看,那会儿的难是真的,如今的强也是真的。 与其吵这些旧账,不如看看现在的中国,这才是最硬气的回应。 信息来源:环球网《称中国人肮脏又愚钝!对爱因斯坦歧视言论,中国人反应却出人意料》 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

![自从看了飞科圣体的评论区,再也无法直视“走近科学”这四个字了。[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/10214506660768008054.jpg?id=0)