美国服了,全世界不得不服美国财长贝特森近日以一句直白断语惊动东京:“中国是美国在经济和军事方面最大的竞争对手。”当“前所未遇的对手”这一冰冷定义清晰出口,现场日本记者霎时色变——白宫如此评价,已然震碎了西方对华定位的旧日镜像。

美国财长在东京的直白表述,将中国定义为经济和军事最大对手,这番话如一股暗流,搅动全球格局。西方以往的模糊定位瞬间瓦解,从“负责任利益相关者”到明确挑战者,这一转变背后潜藏着何种力量博弈?中美关系将走向何方,令人不由揪心。

过去二十多年来,西方国家对中国的发展持谨慎态度。早在2001年中国加入世贸组织时,美国推动这项举措,认为通过贸易规则能引导中国融入国际体系。华盛顿官员相信,经济交往会促使北京遵守全球规范,同时监控市场准入和知识产权问题。

欧洲国家也签订多项协议,扩大投资渠道,却回避核心分歧。这种策略维持了表面平衡,但随着贸易额增长,摩擦渐现。美国企业指责补贴不公,中国产品在全球份额扩大。

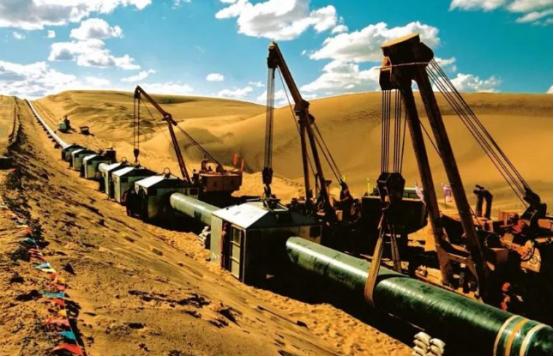

军事领域,西方情报评估北京力量有限,主要用于本土防御。北京则投资基础设施,在亚洲和非洲修建项目,扩展影响力。整体上,这种模糊定位避免了直接冲突,却忽略了真实动态。

2005年,美国国务院高级官员公开建议中国承担更多国际义务,成为体系内积极参与者。这一概念影响深远,西方领导人在气候和金融会议上邀请北京出席。

华盛顿推动多边谈判,鼓励技术交流,同时保持出口管制。欧洲联盟跟进,强调合作机会,避免敏感议题。北京稳步推进自身计划,推动区域经济网络建设。贸易不平衡问题浮出水面,美国国会辩论汇率操纵指控。

中国公司则在电子和制造业领域提升竞争力。这种互动虽促进增长,但潜在张力积累。军事投资方面,北京完善卫星系统,支持导航需求。西方观察家起初未予重视,认为技术差距仍存。

近年来,中美经济互动进入新阶段。美国从2018年起对大量中国进口商品征收额外税费,覆盖钢铁到电子产品,总额达数千亿美元。华盛顿官员称此举保护本土产业,调整市场平衡。

中国调整出口策略,向欧盟和东南亚增加份额,同时推动产业升级。国内工厂提升产品附加值,降低对单一市场依赖。美国消费者面临价格上涨,零售商调整供应链。芯片技术成为焦点,美国实施出口限制,禁止先进设备销售给特定企业。北京加大研发投入,开发本土处理器,形成产业链。

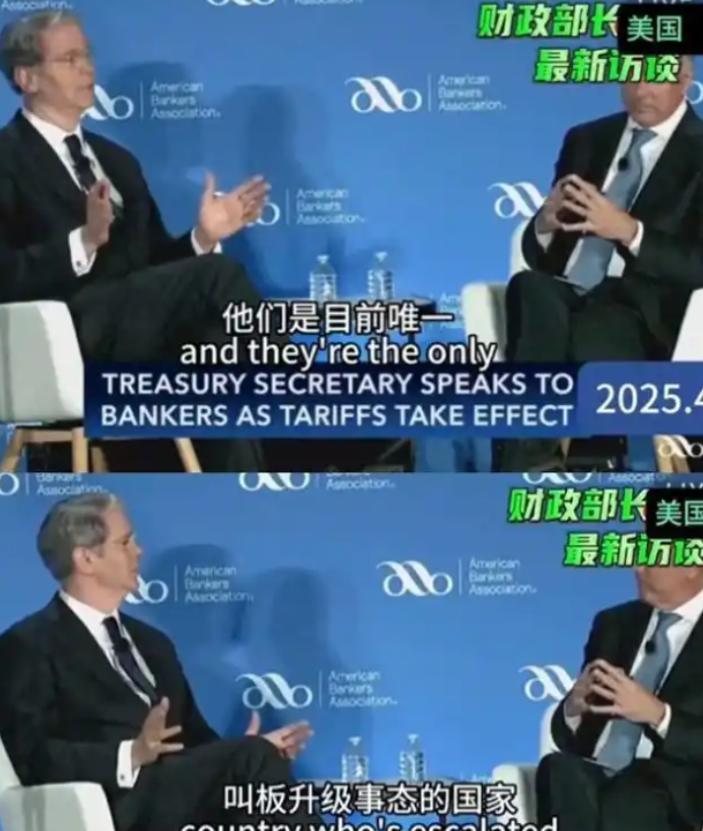

美国财长耶伦在日本G7会议上表达关切,指出中国使用经济胁迫手段,G7成员考虑反制措施。她强调,美国将针对国家安全技术实施狭窄投资限制,不旨在削弱中国经济竞争力。

这一表述反映西方认知转变,从模糊合作到明确竞争。过去西方常称中国为需分担义务的参与方,但现实动态已超出这一框架。

耶伦的话语强调推动回击不公行为,同时维护全球规则。G7讨论包括缓解地缘风险,应对市场扭曲。

军事领域变化显著。中国海军组建航母群,辽宁舰和山东舰已形成作战能力,福建舰推进测试。新型战机歼20实现发动机国产化,列装部队。

北斗系统全球组网,提供高精度导航,媲美其他系统。无人机产品如翼龙系列出口多国,占据国际市场份额。这些进展显示国防工业闭环形成。美国过去依赖技术优势,但差距逐步缩小。西方评估认为,北京拥有区域拒止能力。

耶伦的声明后,中美博弈加剧。美国推动盟友协调投资审查,针对高科技领域。北京回应通过对话渠道,强调互利合作。贸易谈判中,双方讨论产能过剩问题,如电动车和太阳能板。

中国出口转向新兴市场,缓解压力。芯片管制下,北京实验室加速创新,推出自主产品。军事巡航活动增加,南海演练提升协调性。全球供应链受影响,美国企业寻求多元化来源。

中美关系进入竞争主导阶段,但经济 interdependence 要求对话。两国贸易额仍居高位,互为重要伙伴。全球议题如气候变化需联合行动。耶伦多次表示寻求健康竞争,避免零和思维。北京推动平等交流,推动可持续发展。未来博弈将涉及发展模式碰撞,但合作空间存在于规则制定和风险管理。

这一转变标志着西方对华认知调整。中国崛起已成事实,美国承认其实力。经济上,北京构建合作网络,军事上提升能力。双方需摒弃对抗,推动互惠。全球稳定依赖此平衡。