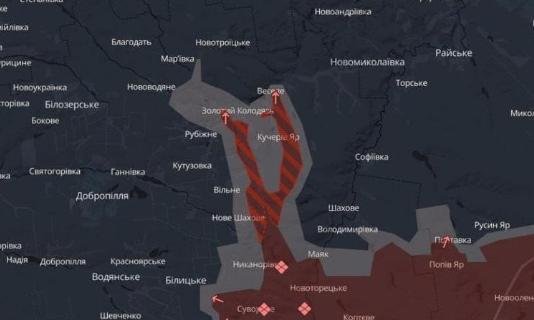

最后的余温!泽连斯基拟允许22岁以上男性离境,为乌克兰保留种子! 当泽连斯基公开表示准备允许22岁以上的男性离境时,表面仍套着“加强交流、完成学业”的官样词句,但背后的逻辑已经很清楚:乌克兰当前的战事,已经走到再也无法用人力强撑的地步。 此前对青壮年男性的禁出令,本就是战时政权最原始的筹码——以“国家存亡”为由剥夺迁徙自由,把整整一代人留在境内,以维持兵源。但随着战事持续三年,正面战场从“反攻”沦为“硬耗”,这个政策的合法性与道义性早已消耗殆尽。强征已成“国家暴力”的代名词,而非“保家卫国”的情感共识。 当权力必须拿未来公民的身体去填火线时,政权的底色就变了。泽连斯基此时选择松绑,更多不是出于人道考虑,而是对国内已经不可逆的社会情绪的一种让步。他清楚地知道,如果继续让应届大学生排队当炮灰,最后连乌克兰政体本身都守不住。 支撑不下去的,是制度,而不是前线 从2023年乌克兰修改兵役法,把征召年龄从27岁降至25岁,再到2024年尝试下调至20岁、18岁,整个过程清楚地显示一个趋势:兵力储备已经无法覆盖战线消耗。 过去一年的战报里,从阿瓦迪夫卡到哈尔科夫州,每一次防线崩溃背后,都是人力枯竭的现实。即便美欧不断援助炮弹和无人机,但没有足够的机动部队,这些装备根本转化不了为有效攻势。强征之下的乌军基层兵源素质急剧下滑,逃兵、拒战、上前线后“自愿被俘”的案例越来越多,军纪靠威胁维系,士气靠审查封口,制度自身开始脱节。 而泽连斯基的回应是继续扩大征兵年龄上限,将“60岁以下”的男性纳入征召范围。这不是战法进化,而是政治垂死挣扎的体现。 最可怕的不是“没人愿意参军”,而是“即便征来了也指望不上”。从训练到指挥,整个系统疲惫不堪,主战部队早已分批换血,现在前线还能调得动的军官,很多来自地方警察、后备单位和志愿军编制。 制度快撑不住了,不是靠一纸命令就能续命。 移民窗口打开,政权离心力全面启动 如果说允许部分人出境是试探,那这次开放22岁以上群体离境,就是实质意义上的移民口子。 战争初期,乌克兰限制男性出境,引发了数十万家庭离散,甚至大量未婚女性单独迁居波兰、捷克、德国,企图在当地重建生活。而其男性亲属因兵役禁令滞留境内,社会结构长期分裂。 如今松绑,等于承认:战争再打下去,不只是领土保不住,连国民社会的承载能力都保不住。这批被“允许走”的年轻人,大概率不会再回来了。他们将进入欧盟劳工市场,成为波兰、德国等国的“廉价人口红利”。 而这正是泽连斯基需要用“政策慷慨”来掩盖的部分:当你无法靠胜利来保住民心,只能靠出口来保存未来。说到底,不是为了完成学业,而是为了保住“民族种子”,以备未来。 政权本能性地开始保留“残存社会”的功能,而不是“全面动员”的体制。这种战略转向,标志着战争进入结构性尾声。 无人机不能拯救战败,只能延迟崩溃 有人试图为泽连斯基找补,说乌军现在已经转入“无人化战争”,兵力需求自然下降。但这其实是一个伪命题。 无人机固然重要,尤其是伊朗-俄制系统难以完全压制乌克兰的“FPV战术群”,前线战壕里每天都有密集的“穿堂爆炸”。但问题是,无人机从来不能独立决战,它只是放大了战术痛感,而无法改变战略大局。 尤其在俄军已经完成纵深部署、巩固陆桥补给线、稳住顿巴斯到克里米亚的联通路线之后,乌军再多的无人机打击,也难以实质性撼动俄军体系性的推进节奏。甚至某种程度上,无人化战术正在反噬乌克兰的本土工业——大量设备靠进口,修复和操控依赖外援,难以独立作战。 更现实的是,俄军也在快速推进无人机作战系统的部署,反制速度远比乌军前期的“先发”更强。 泽连斯基显然也意识到这一点,否则不会在放人出国的同时,还把60岁以上的人也拉进兵役系统。打仗打到这种地步,已经不是“科技提升战斗力”的阶段,而是“能调谁就调谁”的穷途末路。 总结:不是放人,是放弃战争的幻觉 22岁以上男性被允许离境,表面上是“恢复自由”,实质是政权对战争动员体系的主动抽梁。过去三年靠征兵维持的战争结构,如今正在被现实一点点拆解。 泽连斯基不是不想继续坚持,而是没得坚持了。社会承载极限已到,兵源基本枯竭,前线稳不住,后方也快散了。这不是大势已去,而是连“势”都维持不下去了。 离开的不是一群人,而是一个国家最后的余温。 参考资料: 《泽连斯基建议修改兵役法,或允许22岁以上男性离境》塔斯社 《乌克兰拟扩大征兵年龄至60岁以上》乌克兰国家通讯社