1951 年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!” 结果引起轰动,这是怎么回事?她的结局又如何呢? 澳门街市的石板路被往来行人磨得发亮,1951 年的一个清晨,叶亚华抱着饿得发昏的儿子王道纲,在街角铺开一块捡来的硬纸板。 炭条在她龟裂的指间颤抖,写下的字迹歪歪扭扭,却像惊雷般炸响在熙攘人群中。 四十岁的妇人头发缠结着草屑,蓝布衫的肘部磨出大洞,露出的皮肤冻得青紫,身旁十二岁的男孩瘦得只剩皮包骨,眼神里的怯懦掩不住饥饿的灼痛。 “王铭章” 三个字像块巨石投入水中。围观者里有曾在川军服役的老兵,猛地挺直佝偻的腰板;挑着菜担的妇人放下担子,从竹篮里摸出半块米糕塞给孩子;连骑楼下擦鞋的学徒都停下手里的活计,踮脚望向那块纸板。 三年前,报纸上还登着王铭章殉国后国民政府追赠陆军上将的消息,成都街头万人空巷送灵的场景犹在眼前,谁能想到他的遗孀会沦落至此? 巡警拨开人群时,叶亚华把儿子搂得更紧,沙哑的嗓音里藏着难言之隐。她没说 1946 年还乡后,乡绅以 “逆产” 为名强占王家祖宅,没说丈夫的抚恤金被层层克扣,只说 “兵荒马乱,没了活路”。 从成都到澳门的逃亡路上,她典当了最后一支银簪换了三升糙米,躲过土匪的刀,蹚过涨水的河,最绝望时曾在菜市捡烂菜叶,被摊主一脚踹倒在泥水里。 若不是孩子已经三天没睁眼,她断不会把亡夫的名字当作文身 —— 那是她最后的尊严,也是唯一的救命稻草。 消息当天就传到了《华侨报》编辑部。记者赶去时,叶亚华正蜷缩在破庙角落,用体温焐着儿子冰凉的手脚。 次日头版《抗日名帅遗孀流落澳门》的报道,标题旁配着她与王铭章的结婚照:照片里的她穿着旗袍,身旁的军官军装笔挺,胸前的勋章闪着光。 报纸越过伶仃洋,送到台北总统府时,蒋介石正用早餐,瓷碗 “哐当” 砸在桌上,“查!立刻接来台北!” 专机降落在台北机场时,叶亚华攥着儿子皴裂的手,透过舷窗望见云海翻涌,恍惚回到 1938 年那个阴雨的清晨。 四川成都的城门下,王铭章穿着灰布军装,把怀表塞进她手心:“这趟守滕县,替我收好。” 那时她还不知道,这竟是夫妻最后一面。 滕县的城墙在 1938 年 3 月 14 日的炮火中摇晃。 王铭章的 122 师只有四千余人,手里多是川造 “老套筒” 步枪,四挺机枪还是前清遗留的古董,而日军濑谷支队带着三十辆装甲车、五十门野炮,像饿狼般扑向这座孤城。 师部里,参谋们围着沙盘沉默,王铭章盯着地图上 “滕县” 两个字,突然一拍桌子:“城在人在,城亡人亡!” 激战三天三夜,城墙被炸开三道缺口。王铭章左耳被弹片削飞,鲜血顺着脖颈浸透军装,仍拄着步枪在城头指挥。 17 日黄昏,城内守军不足三百,日军从西关涌入时,他抓过机枪扫射,腹部连中三弹,倚在断墙上吼出最后一句话:“拼到底!我死在这儿很痛快!” 这句话被通信兵刻在残壁上,后来成了川军将士的战歌。 副官李少坤在焦尸堆里翻出那只怀表,表盖已被烧得变形,却还能看出背面刻着的 “亚华存念”。 他偷偷将将军遗体埋在基督教公墓,带着半块怀表和染血的军装纽扣突围,七日后见到李宗仁时,那枚金纽扣上的血渍已经发黑。 第五战区司令长官攥着纽扣,砸碎了桌上的青瓷茶杯:“王师长用性命,给台儿庄大捷争取了三天时间!” 成都的祠堂里,叶亚华收到的是装着金纽扣的紫檀木匣。丈夫最后家书中 “倭寇除尽日,我儿看樱花” 的字迹还带着墨香,转眼间却成了绝笔。 1940 年衣冠冢落成时,她埋下丈夫穿过的呢子大衣,以为日子总会好起来,没承想安稳日子不过六年,就被乡绅逼得背井离乡。 在台北安定后,叶亚华做的第一件事,是托人将王铭章的遗骨从山东迁回成都凤凰山。 1984 年,她带着儿子王道纲回乡祭扫,墓碑上 “抗日名将王铭章之墓” 的字样已被风雨侵蚀,却在阳光下透着凛然正气。 王道纲那时已是白发苍苍的老人,在墓前铺开泛黄的报纸,上面 “滕县阻敌三日,奠定台庄基石” 的铅字,被山风吹得微微颤动。 叶亚华晚年在台北的小巷里开了家缝纫铺,常有人看见她坐在窗边,手里缝补着什么,阳光落在她银白的头发上,像极了当年滕县城头飘扬的军旗。 参考来源:建川博物馆官网——抗日名将王铭章专题展

胡文忠

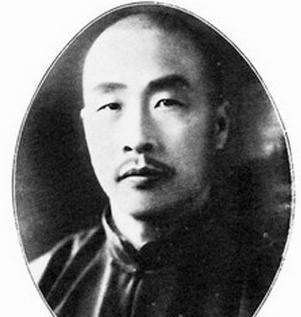

先烈