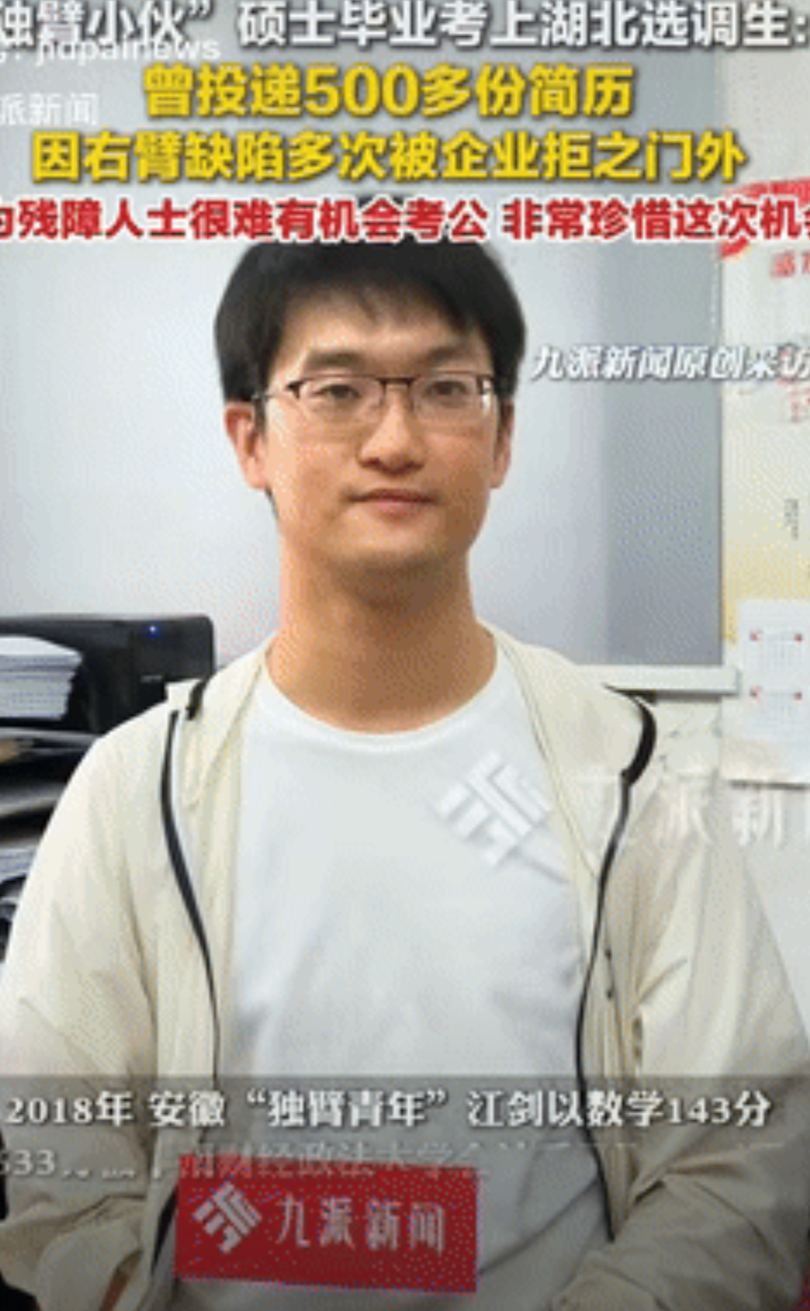

几内亚比绍的留学生小德,在当地电视台采访时,自曝在国内某东方大国的大学读硕士毕业了,但数学只考23分。此事引发了网友的热议,纷纷质疑该校的培养质量。 网友说:23分都能毕业,硕士学位有什么含金量?能不能教会学生最起码的学术严谨? 在这,我想说:即使23分都能毕业,也不代表教师的培养质量,因为这可能是宽松毕业的标准。 对于这种情况,很多人可能会立刻对学校的教育质量产生怀疑,甚至觉得这个硕士学位可能没有什么实际价值。毕竟,23分在任何标准考试中几乎都不及格,甚至连及格线都没摸到。 可问题是,我们真的能简单地把责任全推给学校吗?在我看来,背后可能涉及的不是学校本身,而是整个教育体系的宽松和求学生存的压力。 中国的许多高等院校,尤其是一些规模较大、招生人数多的学校,实际上面临着很大的压力。招生、教学、毕业率等方面的成绩都影响着学校的排名和社会声誉。 在这样的环境下,一些学校可能采取了比较宽松的毕业政策,甚至对不合格的学生也给予了“过关”的机会。 这并不是说教育质量高,而是教育的标准和门槛可能被拉低了。这个问题反映出的问题并不仅仅在于学生本身,甚至更在于教育体制。 说到底,不是所有的学生都能在有限的时间内、有限的资源下得到最优质的教育。某些学生的学术能力确实可能不强,但他们也许通过其他方式弥补了这一点,获得了毕业资格。 而这种“宽松”的标准,也可能是学校为了提高毕业率、完成招生目标所做出的妥协。 像小德这种在国外受到关注的例子,虽然看起来成了笑话,但也暴露了更深层次的教育质量问题:我们到底是在培养“合格的学生”还是“应付的学生”? 更重要的是,这种现象并不是个例。在很多学校里,考试和学分要求的标准往往没有严格地与学生实际能力挂钩,而是与“能否顺利毕业”这一目标挂钩。 这种教育模式,能培养出什么样的人才?如果一个学位的获得只是因为通过了简单的考试,那么它能代表什么呢? 从另一个角度来看,学生也并非全然没有责任。我们不妨想想,为什么一个硕士研究生会因为数学考23分而能顺利毕业?这是否反映了学生自己对学术的态度问题? 如果学生没有足够的兴趣或者主动性去攻克自己的弱项,那么即使在宽松的毕业标准下,他们的学位也无法真正证明他们具备了高水平的学术能力。 学术能力不仅仅体现在某一门学科的成绩上,更体现在学生是否能够主动求知、积极思考和不断突破自我。 当然,我们不能忽视教育的多元性。每个学生的优点和长处不同,有的人或许擅长实践,有的人可能在理论上有突破,数学不擅长的学生也许可以在其他领域发挥特长。 然而,如果某个学生在理论知识、学术能力等基本要求上都无法满足最低标准,能不能说这个教育培养了他们? 是否应该要求学校能够为每一位学生提供更为个性化的培养方案,以帮助他们弥补短板,提升自己的学术水平? 这一切,都表明了当前教育制度下的种种问题。我们对于教育的要求,应该不仅仅局限于“能毕业”,更要看到毕业的“质量”和背后的“含金量”。 如果一个学位背后只是简单的“过关”,那么它的价值就大打折扣,甚至会成为社会上笑谈的素材。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。喀麦隆留学生 西班牙硕士