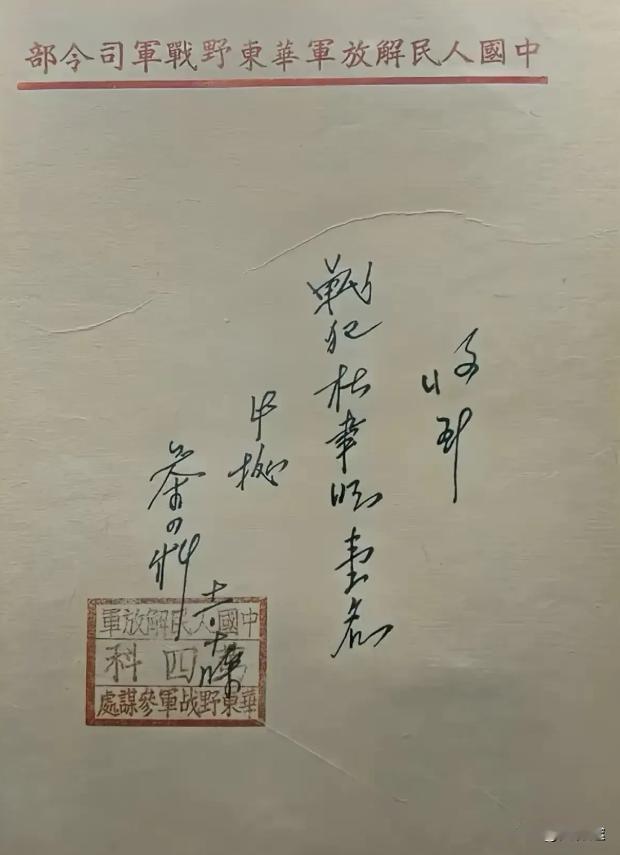

这是淮海战役时期,杜聿明被俘虏后移交的收条,收条上的字写得方正刚劲、高古纯朴,在用笔上注重追求规范,每一笔每一字都力求严谨。 那年冬天,徐州的天一直阴着,像是在憋着一场迟迟不落的雪。 风往街巷里钻,吹得人心口发凉。 城里城外的人,都盯着地图上的那一块地方——陈官庄。 那是个名字普通得不能再普通的小地名,可在淮海战役的最后阶段,它就是所有人嘴里的那口气,放也不是,咽也不是。 蒋介石的心思,谁也捉摸不透。 早上说要守住徐州,说这是屏障,是锁,不能丢;晚上又拍着桌子说,撤到蚌埠去,别在这儿陪葬。 命令改来改去,参谋们的地图被涂得乱七八糟,红蓝箭头像喝醉了酒。 外面黄百韬已经没了,黄维也被围在宿县东头,剩下的这一点兵力,像漏斗里最后的一粒米——倒不出来,也留不住。 杜聿明就在这个缝隙里。 他手里的部队装备算得上精良,可是被困在徐州这一带,就像拿着长矛在池塘里舞,根本施不开。 他不傻,知道外面那些援军是等不到的。 陈官庄的壕沟里,冷得能把铁冻裂,士兵的肚子一饿,眼睛就直勾勾盯着空投下来的粮袋。 袋子落地的那一刻,人群蜂拥上去,有时候连枪都响了。 为了一袋米,有人倒在雪地里,再也没爬起来。 蒋电令他突围,他拖着没动。 他明白,突围不等于逃生,更可能是送命。 可命令一封接一封地压下来,他也知道拖下去只会更糟。 1月9日的夜里,天黑得像有人在天空泼了墨。 杜聿明剃掉那撮小胡子,换了件普通士兵的棉衣,带着十来个人,悄没声地从阵地溜出来。 他们避着大路走,踩着结了冰的麦田,雪在脚下咯吱作响,像是专门提醒夜色——有人要逃。 离陈官庄不远的张老庄村,段庆香和儿子天刚亮就出了门,肩上挑着粪筐。 老远看见一群人鬼鬼祟祟地往北走,队形乱得像散了架的篱笆。 他年轻时给抗日民主政府当过情报员,这种眼神、这种步子,他太熟悉了。 他让儿子赶紧回村喊驻军。 那队人里,副官急得伸手就掏出一枚金戒指,往段庆香手心里塞,意思很明白——装作没看见。 可金子在冷风里闪了一下,反而更显眼。 不多时,四纵的通讯员赶到,把这伙人拦下。 问他们是谁,说是押送俘虏的。 可一问师长的名字,愣了。 全被押走。 临时的审讯间不大,冷得透骨。 杜聿明报了假名,说自己是军需官,叫高文明。 他抽烟的手很稳,一根接一根,像是在用烟雾给自己围个防线。 可细节总会漏风,当他衔着烟时,旁边的人立刻起身帮他点火,这样的习惯可不是普通军需能享受的。 陈茂辉心里有数,让他写兵团各处长的名字,他的笔停在纸上,半天没下去。 旁边俘虏的口供一对,假名就此破了。 确认身份后,他被押到华东野战军第四纵队。 陶勇、郭化若跟他谈了几句,谈不上多热络,也没有戏剧化的对峙,倒像是例行的交接。 1月11日,押送到了华野司令部,参谋处第四科负责收容。 股长秦叔瑾提笔,在一张粗黄的战地信笺上写下八个字——“收到战犯杜聿明一名”。 字迹方正,每一笔都收得紧,不带一丝多余。 右下角盖着红印,墨色在纸面微微晕开。 这张收条,如今被锁在淮海战役纪念馆的玻璃柜里。 隔着灯光看,纸张的纤维已经有了岁月的褶皱,可字还是清楚的。 它不像战报那样喧哗,不像口述那样多情绪,就这么安安静静地躺着,像一口被埋在雪下的小钟,只有贴得很近,才能听见那声“当”——告诉你,那一刻,战场的硝烟已经散去,秩序却在继续运转。 在陈官庄的那几天,壕沟里的雪越积越厚,冻得硬邦邦,踩上去能听到干脆的脆裂声。 空气里有煤烟味,也有血腥味。 有人抱着步枪睡着了,睫毛上挂着霜。 外面炮声一轮一轮地过来,像潮水一样,不停、不等、不问。 收条上的那八个字,就是在这种背景下写下的。 段庆香后来很少提起那天早晨的事。他在村口种了一排槐树,春天的时候,风一吹,槐花的香气就飘进院子。

用户18xxx16

又写散文,用ai写散文,什么事都可以蹭上去