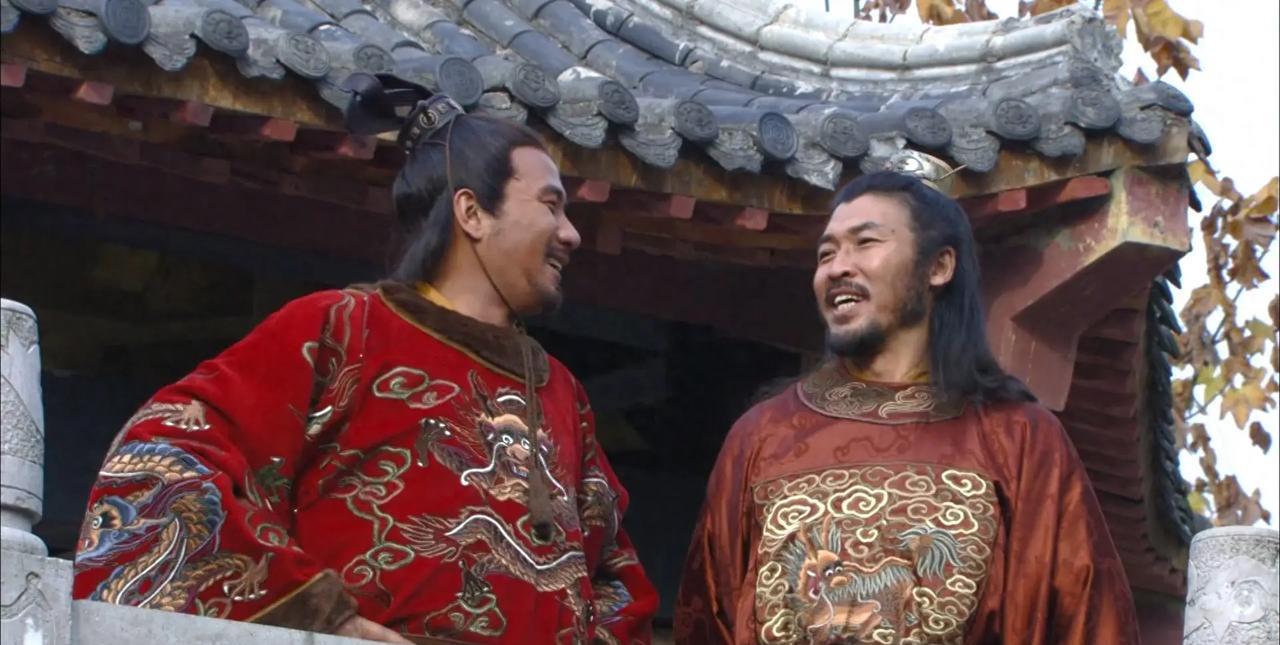

1395年,明朝开国六公爵仅剩汤和还活着,朱元璋不放心登门探望,见70岁的汤和病得说不出话来,流着口水。朱元璋见状,对汤和再无杀心。 朱元璋与汤和是光着屁股一起长大的发小,他们一起放过牛、偷过地主家的玉米,也曾在寒夜里挤在破庙里互相取暖。 后来,汤和参加了郭子兴的红巾军,成了一名小军官后,没有忘记还在皇觉寺当和尚的朱元璋,特意捎信邀请他入伙。 这封信成了朱元璋投身起义军的关键契机,也让两人从此踏上了同一条生死与共的道路。在之后的戎马生涯中,汤和始终是朱元璋最可靠的左膀右臂。 洪武三年(1370年),天下初定,朱元璋大封功臣,汤和被封为中山侯,这其实是朱元璋对他得一种试探,见汤和对侯爵坦然受之,后来便晋封他为信国公,使其和徐达等人成为开国六公爵。 随着时间的推移,朱元璋对功臣的态度变得复杂,这些曾经与他并肩作战的兄弟,如今手握重兵,功高震主,成了他心中隐隐的忧虑。 洪武十三年,胡惟庸案如同一场风暴,席卷了整个朝堂。开国第一文臣李善长被牵连其中,全家七十余口被处死;吉安侯陆仲亨、平凉侯费聚等开国功臣也未能幸免,纷纷落网。 一时间,朝堂之上人人自危,曾经热闹的功臣府邸变得门可罗雀。 开国六公爵中,常遇春早在洪武二年就病逝于军中,算是得了善终;邓愈在洪武十年病逝,朱元璋还亲自为他辍朝三日;徐达在洪武十八年(1385 年)病逝,虽然有 “蒸鹅赐死” 的说法,但正史明确记载他是病逝,朱元璋追封他为中山王,极尽哀荣。 真正的悲剧发生在李善长和冯胜身上。李善长作为 “开国六公爵” 之首的韩国公,因胡惟庸案被牵连被赐死;宋国公冯胜,战功赫赫,却因功高盖主,在洪武二十八年(1395 年)被朱元璋赐死。 看着昔日袍泽一个个倒下,汤和心中泛起阵阵寒意,如何在这场 “飞鸟尽,良弓藏” 的危机中保全自己和家人,成了他日夜思考的问题。 汤和身上有着其他功臣所缺乏的生存智慧,这种智慧在洪武年间的旋涡中,成了他的护身符。 早在洪武十一年,汤和就展现出了过人的敏感度。当时他率军平定了叛乱,回京后并没有像其他功臣那样邀功请赏,反而主动向朱元璋请求解除兵权。 朱元璋虽然没有答应,但对汤和的态度颇为赞赏。 洪武十七年,汤和再次向朱元璋递交了退休申请。此时的朱元璋正苦于如何安置这些功高震主的老将,汤和的主动退让正中他下怀。 朱元璋立刻批准了汤和的请求,还下令为他在凤阳老家修建府邸,并赏赐了大量金银绸缎。 退休后的汤和更是谨小慎微,将 “低调” 二字刻进了骨子里。他从不谈论朝政,也不与其他功臣私下往来。 汤和的 “装糊涂” 功夫更是炉火纯青。他深知朱元璋派人监视着朝中大臣的一举一动,于是故意表现出贪图享乐的样子。他在家中广纳姬妾,整日饮酒作乐,对金银财宝表现出极大的兴趣。 有一次,汤和甚至主动向朱元璋讨要赏赐,说自己的府邸不够气派。朱元璋虽然嘴上骂他 “老贪心鬼”,心里却对他放下了不少戒心。 洪武二十八年,汤和突然得了重病,先是中风失语,后来连走路都困难。 消息传到南京,朱元璋心里咯噔一下。这位与自己相伴一生的老兄弟,真的要走到尽头了吗?但多年的猜忌心让他无法完全相信,他决定亲自去探望汤和。 朱元璋的车驾来到汤和府邸时,汤和已躺在床上动弹不得。看到朱元璋走进房间,汤和眼中泛起泪光,挣扎着想要起身行礼,却怎么也动不了。他只能躺在床上,流着口水。 朱元璋璋看着眼前这个形容枯槁的老兄弟,想起了两人小时候一起放牛的日子,想起了战场上并肩作战的岁月,心中百感交集。 当朱元璋问汤和还有什么心愿,汤和只是不停地流泪,用手指了指自己的子孙,又指了指朱元璋,意思是希望皇帝能照顾自己的家人。 朱元璋看着汤和这副模样,心中最后一丝疑虑也烟消云散了。一个连话都不会说、连路都不会走的老人,还能对皇权构成什么威胁呢? 这时的朱元璋,也忍不住流下了眼泪。这是他当了皇帝后,少有的真情流露。 朱元璋走后不久,汤和病死家中,年70岁。朱元璋下令辍朝三日,追封汤和为东瓯王,谥号 “襄武”,并为他举行了隆重的葬礼。 与其他五位公爵相比,汤和的结局无疑是最幸运的。徐达、常遇春、邓愈虽然也得了善终,但都死在朱元璋大规模清洗武将的“蓝玉案”之前;李善长、冯胜则落得个身首异处的下场。 只有汤和,凭借着自己的智慧和隐忍,在朱元璋的眼皮底下安享晚年,得以善终。 汤和的子孙也得到了朱元璋的照顾。他的长子汤鼎继承了信国公的爵位,后来在征讨云南时战死;次子汤晟、三子汤昺都担任了朝廷官职;孙子汤文瑜更是被朱元璋封为指挥佥事。 汤家成了洪武年间少数几个能保全下来的功臣家族之一。