送儿子去英国,霍启刚被骂了,网友:爱国人设崩了?

一张英国顶级公学的录取通知书,竟成了香港富商霍启刚之子霍中曦的“罪证”。仅仅因为选择入读拉德利公学,这个12岁的孩子和他以爱国形象著称的家庭,被卷入了“人设崩塌”的舆论漩涡。

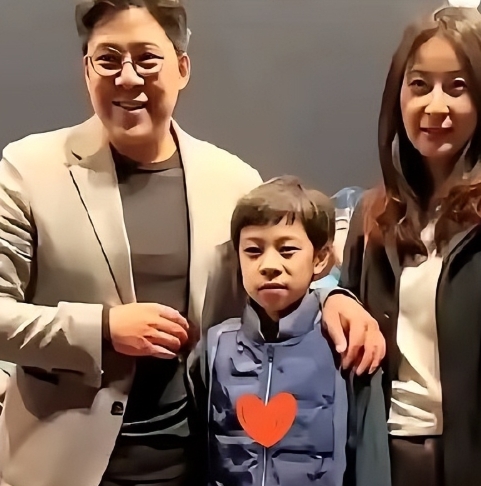

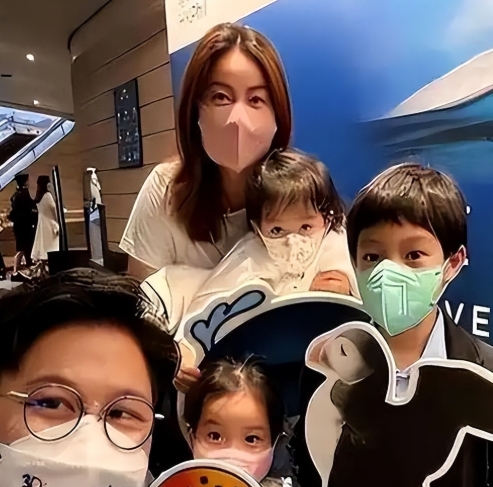

批评的声音很直接:一个天天把爱国挂在嘴边、带孩子体验农耕亲近乡土的家庭,怎么扭头就把下一代送往英国?这算不算“嘴上说一套,身体却很诚实”?于是,霍启刚过往带儿子下田插秧、逛平价超市的亲民举动,也一并被打上了“作秀”的标签。

仿佛一个完美无瑕的爱国者,就绝不能有任何不符合公众想象的个人选择,否则就是虚伪和背叛。可事情果真如此吗?这套非黑即白的逻辑,听着简单痛快,却经不起推敲。

不妨看看霍家的履历。祖父霍英东当年远赴牛津求学,目标很明确,就是学习西方先进的知识和经验,回来更好地建设祖国。他后来的贡献,从捐建学校到支持内地改革开放,都是用行动在诠释爱国。

再看霍启刚自己,从温彻斯特公学毕业后,也将事业重心放在内地与香港的连接上。他推广体育事业,在香港推动普通话教育,疫情期间更是出钱出力。这些持续多年的行动,难道分量还不如一张去英国的机票重?

事实上,留学深造与爱国报国从来就不是对立面。钱学森冲破万难也要回国,难道能说他在美国求学时就不是爱国者了吗?历史和现实都告诉我们,走出去看世界,学习更先进的知识,最终是为了更好地回来建设家园。这恰恰是许多优秀人才的成长路径。

放到更宏观的层面看,这种选择也并非孤例。根据教育部的统计,我国出国留学人数早已恢复并持续增长,其中不乏大量低龄留学生。难道这些家庭都不爱国吗?这与其说是“背叛”,不如说是在全球化竞争的背景下,一部分家庭为子女谋求更优质教育资源的普遍选择。

那么拉德利公学那张每年学费高达四十万的录取通知书,到底意味着什么?对霍家而言,这笔钱或许真不算什么,但他们看中的,绝不仅仅是课程本身。

这所公学数百年来积累的深厚人脉,它独特的精英培养模式,凌晨五点的十公里长跑、密集的戏剧训练,正是这些严苛的安排,筛选和磨练的不仅是体能与才艺,更是一种毅力、纪律性以及上流社会的社交法则。这张录取通知书,与其说是知识的敲门砖,不如说是通往全球顶级资源与人脉圈的“入场券”。

这背后暴露的,是一个更值得我们深思的现实:当普通家庭还在为一套学区房焦虑不已时,精英阶层早已把目光投向全球,进行着一场跨国界的教育资源争夺战。这种教育起跑线上的巨大鸿沟,才是隐藏在口水战之下的真正议题。

与其把矛头对准一个家庭的个体选择,不如去探究这种差距因何而来,社会又该如何应对。

说到底,霍启刚带儿子看升旗时的庄重是真的,他下决心将儿子送去英国读书的考量,也是真的。人性本就复杂,选择也常常是多维的。用一个廉价的标签去定义一个复杂的个人或家庭,除了制造对立,毫无益处。

爱国是一种深植于内心的身份认同与责任感,它可以是科技报国,可以是产业兴邦,也可以是文化传承,从来不拘于形式,更不意味着要把自己捆绑在某一片土地上。

这场风波,拷问的并非霍启刚,而是我们整个社会的心态。一个真正自信、开放的社会,理应有胸怀去包容国民的多元选择,并相信他们无论身在何方,那份对故土的牵挂与建设家园的信念,都不会轻易改变。

这种能够容纳不同路径的从容与自信,或许才是一个国家真正的强大所在。

我挺刘SIR

有时爱国二字,也能杀人诛心

墨鱼蛏子

反对者是希望所有人都和他一样蠢。

淡淡&風語

有钱人的孩子都选择国外读书,这是为什么

一笑而过 回复 08-12 07:23

还这是为什么!你要是有钱,跑得比他还快!真能装

岐黄Techno

难道要读清北才是爱国;?

那谁

中国的名校比不过英国的学校吗?