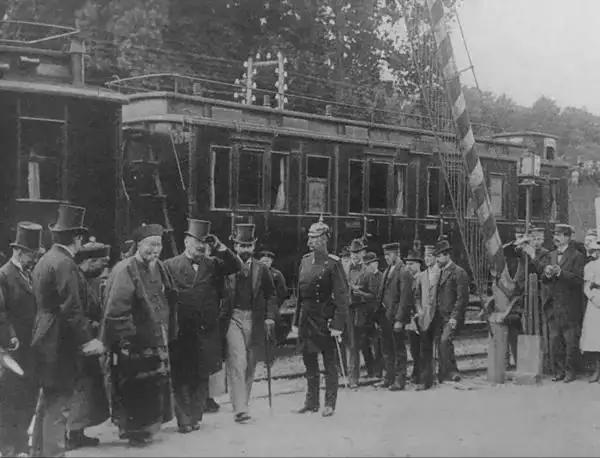

1896年,李鸿章访问德国,受德皇邀请一起检阅德军演习,李鸿章不觉失声长叹:大清若有此10营,何患东洋小丑? 1896年夏天,柏林的阳光格外刺眼,73岁的李鸿章站在德军阅兵场上,眼前是一支让他震撼的军队——钢盔反射着金属光泽,步枪在士兵手中如林而立,每个动作都精准得像机器一样。 当这支德军方阵踏着整齐步伐通过观礼台时,李鸿章忍不住感叹:“大清若有此等十营精兵,何惧日本!”随行的翻译赶紧把这句话记录下来,却不知道这位晚清重臣心中的苦涩。 一年前的甲午海战还历历在目,北洋水师的定远、镇远两艘铁甲舰都是德国制造,当初花费白银200多万两,被誉为“亚洲第一舰队”,结果在黄海一战中,败给了吨位更小的日本联合舰队。 甲午战败后,李鸿章被撤职查办,背负着《马关条约》的骂名,但当俄国沙皇尼古拉二世邀请中国派代表参加加冕典礼时,慈禧还是选择了他,毕竟在外交谈判这件事上,李鸿章仍是朝中最有经验的人。 这次欧洲之行清廷的盘算很明确——联俄制日,李鸿章要借机拉拢欧洲各国,特别是德国这个新兴的工业强国,德国刚刚在普法战争中击败法国,正在快速崛起,而且暂时与中国没有直接利益冲突。 德皇威廉二世确实给足了面子,李鸿章住进柏林最豪华的凯撒大酒店,房间里专门摆放了他喜爱的雪茄和画眉鸟,德皇还亲自陪同参观军事演习,这在当时的外交礼节中算是很高的规格了。 但真正让李鸿章震撼的是德国的工业实力,在克虏伯兵工厂,他看到了完全不同的生产方式,蒸汽机带动的车床每分钟能加工几十个枪械零件,而江南制造局还在靠手工锻造,一个德国工人一天的产量,抵得上十个中国工匠。 更让李鸿章印象深刻的是德军的组织纪律,这些士兵不仅装备精良,而且训练有素,每个动作都标准化,相比之下清军虽然也有洋枪洋炮,但训练水平和组织能力差得太远。 参观过程中发生了一个小插曲,德国医生建议李鸿章试试新发明的X光机,当看到自己左脸颊里还残留着三年前日本刺客留下的子弹时,李鸿章沉默了很久。,这枚弹片是马关谈判时的“纪念品”,现在用德国技术能看得一清二楚。 德国军火商们都在等着李鸿章开口订货,按常理说甲午败仗后清廷应该大力采购新式武器,但李鸿章看完所有展示后,却没有提出任何采购计划,不是他不想买,而是他知道朝廷的财政状况。 回到酒店后李鸿章给光绪皇帝写了一份详细的报告,他建议学习德国的做法,大力发展铁路网络,建立现代化的军工体系,但这些建议石沉大海,朝中的保守派认为修铁路会“伤了龙脉”。 更让人哭笑不得的是,户部以“颐和园工程需要银两”为由,拒绝了采购新式武器的请求,慈禧宁愿花钱修园子,也不愿意投资国防建设,李鸿章无奈地发现,技术可以买来,但体制上的问题却无法解决。 李鸿章在德国期间,还遇到了一个意外的人物——伊藤博文,这位日本首相正在欧洲考察宪政制度,准备回国后推进明治维新的下一步。两人在柏林的一次宴会上碰面,气氛颇为尴尬。 伊藤博文毫不客气地说:“中国有钱买军舰,却不愿意改革政治制度,这是本末倒置。”李鸿章反驳道:“日本学得快,但根基不稳。”事实证明,伊藤博文看得更准。 这次德国之行让李鸿章明白了一个道理:仅仅购买西方的技术和装备是不够的,关键在于制度和体系的现代化,德国之所以强大,不只是因为有先进的武器,更因为有完整的工业体系和高效的组织管理。 但悲剧的是李鸿章回国后的改革努力收效甚微,他提出的铁路建设计划被搁置,军事现代化也进展缓慢,甲午战争暴露的问题并没有得到根本解决,清廷依然在原地踏步。 五年后八国联军攻入北京,德军赫然在列,李鸿章不得不再次出面,与昔日在柏林接待过他的德国代表谈判《辛丑条约》,历史的讽刺莫过于此——当年的友好访问,最终变成了屈辱的谈判。 在签订《辛丑条约》后的第二天,李鸿章因病去世,有人说他是被气死的,有人说他是累死的,但无论如何,这位晚清重臣用一生的时间见证了一个古老帝国的衰落和挣扎。 信源:当时只道是寻常——李鸿章至李瀚章家书一则欣赏. 网易