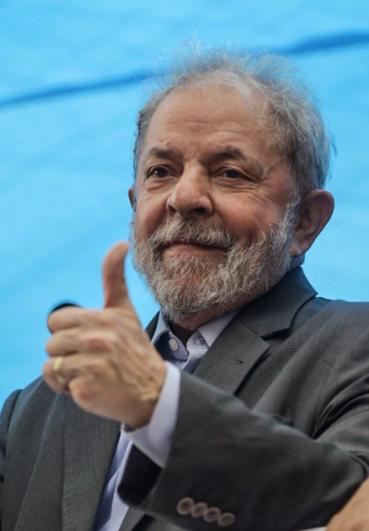

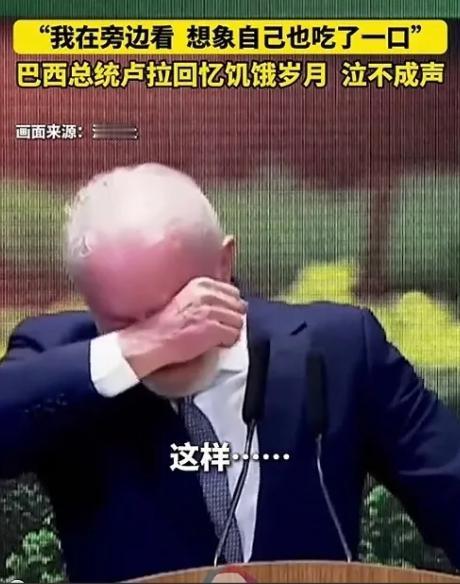

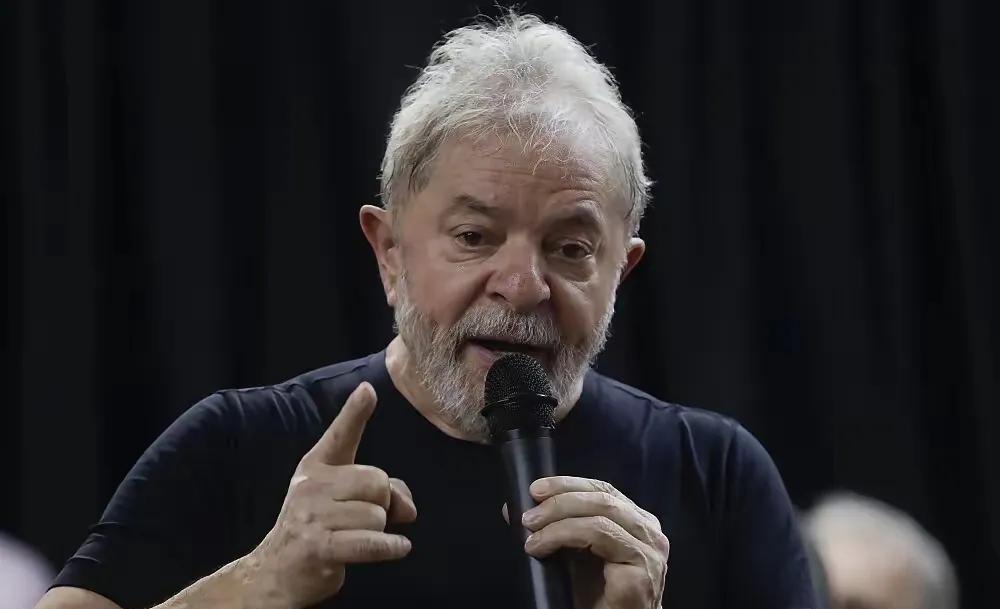

卢拉终于哭了。 新华社8月6日的一则消息,让全世界看到了巴西总统卢拉鲜为人知的柔软一面。 在庆祝巴西第二次脱离联合国“世界饥饿地图”的大会上,这位以硬汉形象著称的左翼领导人,三次哽咽落泪,回忆起自己与底层民众共同经历的苦难岁月。 这个场景不仅触动了巴西民众的心弦,更让人们看到了一个政治家如何将个人命运与国家命运紧紧捆绑的真实故事。 卢拉的童年是在饥饿阴影中度过的。1945年出生于巴西东北部贫困农村的他,7岁时随母亲和7个兄弟姐妹挤在货运卡车上,颠簸13天来到圣保罗谋生。 为了贴补家用,他10岁就上街擦皮鞋,12岁进洗染店当学徒,14岁成为五金厂工人,18岁因工伤失去左手小拇指。 这些经历让他刻骨铭心:“我每天工作12小时,却连家人的一日三餐都保证不了。”这种切肤之痛,成为他日后执政的核心动力。 更残酷的打击来自家庭悲剧。25岁时,卢拉因无力承担医疗费,眼睁睁看着怀孕8个月的妻子撒手人寰。这段经历让他深刻意识到,贫困是比任何疾病都可怕的杀手。 巴西并非首次摆脱饥饿。2003年卢拉首次执政时,推出“零饥饿计划”,通过家庭补助金、学校餐计划、农业改革等措施,使巴西在2014年首次脱离“饥饿地图”,贫困率从37.5%降至20.9%。 但2018年后,随着社会项目被大幅削减,严重粮食不安全人口比例从2014年的2.5%攀升至2022年的4.2%,巴西在2021年重新被列入“饥饿地图”。 这段历史教训让卢拉在2023年重返总统宝座后,将消除饥饿作为首要任务。 他重启“无饥饿巴西计划”,不仅恢复家庭补助金覆盖范围,还推出“团结厨房计划”为低收入群体提供免费餐食,同时提高最低工资标准,将职业培训与就业挂钩,让170万人通过正式工作脱离贫困。 这些措施在两年内让3300万人摆脱极端饥饿,极端贫困率降至4.4%的历史新低。 卢拉的政策始终带着个人经历的烙印。他在大会上多次提到母亲的坚持:“即便我们住在酒吧后面的破房子里,她也要用最后的钱买豆子煮汤。” 这种坚韧成为他推动“粮食收购计划”的灵感来源——政府直接向家庭农业采购粮食,既保障农民收入,又稳定市场供应。 最让人动容的是他对教育的执着。作为小学辍学的总统,他深知知识改变命运的重要性。在“零饥饿计划”中,领取救助金的条件之一是确保儿童85%的出勤率。 “我不想让任何孩子因为饥饿辍学,就像我当年一样。”他在讲话中反复强调,教育是打破贫困循环的关键。 卢拉的努力得到了国际社会的认可。联合国粮农组织7月发布的报告显示,巴西严重粮食不安全人口比例已降至1.2%,达到脱离“饥饿地图”的标准。 这个成就让卢拉在大会上难掩激动:“我们用两年时间完成了看似不可能的任务,证明只要有政治意愿,饥饿是可以被战胜的。” 这种成就感背后,是卢拉对多边主义的坚定信念。他呼吁发达国家承担历史责任,同时带领巴西通过金砖国家、二十国集团等平台,推动建立更公平的国际经济秩序。 这种立场,与他“亲华”的外交策略一脉相承——在巴中合作中,他特别强调粮食安全合作,将中国视为“不可动摇的伙伴”。 卢拉的三次落泪,折射出他独特的政治哲学。第一次哽咽,是回忆起母亲用最后一枚硬币买面包的场景;第二次落泪,是提到2018年后社会项目被裁撤时民众的苦难;第三次泣不成声,则是看到如今孩子们在学校领到营养餐时的笑脸。 这种情感外露,打破了政治家惯有的矜持,却让民众感受到真实的温度。这种真实性,正是卢拉政治魅力的核心。他从不掩饰自己的出身,反而将其转化为政策动力。 这种“接地气”的执政风格,让他在巴西民众中拥有极高的支持率。 而巴西的“饥饿地图”之旅,恰似一部国家版的励志剧。2014年首次摘帽时,巴西曾被视为发展中国家的典范;2021年重返榜单时,又沦为政策反复的反面教材。 如今的再次脱帽,不仅是数据的胜利,更是对卢拉“政策连续性”理念的肯定。这种转变的背后,是卢拉团队的精准施策。 他们将家庭补助金与职业培训挂钩,让100万户家庭通过就业脱离援助系统;他们改革学校营养餐计划,不仅提供食物,还教授营养知识;他们推动家庭农业现代化,使小农户产量提升30%。 这些措施,将短期救助与长期发展结合,形成了可持续的脱贫路径。 卢拉的故事,对发展中国家具有深刻启示。他证明了消除饥饿不仅是道德义务,更是经济发展的前提。 当3300万人摆脱饥饿,他们从社会负担变成了消费市场和劳动力资源,这种转变带来的乘数效应,让巴西GDP在两年内增长4.3%。 这种经验,在当前全球粮食危机加剧的背景下尤为珍贵。

阳光

真的不明白,巴西哪么好的良田和广大土地,为什么还有人吃不上饭?

欢声笑语 回复 08-10 16:04

整个拉丁美洲各主要国家建国时间比美国晚不了几年,后来一度发展非常好,只是被欧美资本割了一茬韭菜就从此昏昏噩噩的,事实证明,欧美资本如同毒品,用起来很爽,时间长了要命;有限度地用对经济有利,不加节制地用伤筋动骨。

用户45xxx23 回复 08-10 16:13

你觉得呢

游客

先培养勤劳的习惯