毛主席给姚淑贤写信被扣后,亲自找到处长:让小姚回来工作吧 “1959年4月11日下午,你们谁见过小姚的回信?”毛主席合上文件,语气里带着微微的疑惑。身旁值班的秘书一愣,忙说没有。 这一问,埋藏在专运处信件堆里的那封信,总算露出了端倪。事后很多人回忆起那天,都说要不是主席亲口提起,谁也想不到他竟会为一名列车工作人员的近况操心到这种程度。 时间先倒回六年前。1953年底,铁路卫生站的新手护士姚淑贤临时接到调令,随专列南下。她当时不过二十出头,怀揣着“能不能见到毛主席”的小心愿。谁料列车刚到杭州,保健医生李银桥便拉着她去毛主席房间汇报健康情况。紧张得一句话都说不连贯的她,只记得那双大手握过来时的温暖——从此,“小姚”这个称呼就牢牢刻在主席的记忆里。 南来北往的几年,姚淑贤见过毛主席夜里批改文件的灯火,也见过他用剩半块酱豆腐逗大家开心的瞬间。她常说:“老人家对我们,既像领导又像家长。”这句不算“革命口号”的褒奖,其实最接近事实。 列车生活封闭、单调,工作人员难免思乡。毛主席偏偏喜欢打听他们的私事。有一次周六傍晚,他环顾车厢:“都出去散步了?小姚,你该不会丢下对象不管吧?”一句玩笑,把姑娘脸烧得通红。原来她真和食品检验员小吕约了见面,却因突然出发而违约。毛主席当即写下那首带点《诗经》味道的短句,递给她:“拿去,算我给他赔礼。”同行的卫士都惊得瞪大眼——在保密纪律严苛的专列上,这种“私人纸条”几乎前所未见。 “纪律是铁,可关怀不是冷冰冰的。”李银桥后来解释主席那番举动时,用了这句话。我私下认为,这恰是老人家深谙人情世故的表现:想让年轻人踏实工作,就得让他们相信组织不是冰墙。 1959年春,中央有新的用人安排,姚淑贤被调回地方医院。手续办得很快,甚至来不及跟毛主席告别。列车再次出发时,餐车少了那个帮厨打下手的身影,毛主席第一天就察觉出来。秘书汇报调动原因,主席点点头没说什么。可几周后,他写去天津的一封问候信却石沉大海——原来,专运处一位科员担心“私人通信影响原则”而暂扣。 这才有了开篇那句质问。主席听闻“信被压”后,立即让人去把处长王某找来,面色不怒自威:“让小姚回来工作吧,她适应这儿。”一句话,比任何公文都更具分量。处长只能躬身领命,第二天就把调令撤回。 重新登车那一刻,姚淑贤没想到毛主席会在车门口等她。老人家抬手:“回来好,身体还行吧?”简单寒暄,却把她憋了一个多月的委屈冲散干净。当晚,主席照例只点了糙米、青菜、辣椒酱,硬拉着她作陪,“算团圆饭”。 很多人疑惑:专列上那么多工作人员,为何毛主席偏偏记得住一个年轻护士?原因并不神秘。第一,她守规矩;第二,她有股子直爽劲。老人家喜欢这种“有话就说”的性格。 有意思的是,姚淑贤并非天生“大胆”。一次北戴河途中,她被卫士们推去劝主席睡觉。烟雾缭绕的车厢里,她硬着头皮用一本《人民画报》挡住文件:“主席,给我讲讲毛泽民烈士吧。”卫士长假装斥责:“别打扰工作!”毛主席立刻调侃:“小姚是统一战线的人,不许孤立。”紧接着,一曲带着河北山调味道的《小寡妇上坟》在车厢里响起。歌声不算动听,却真把主席从连轴转的疲劳里拉了出来。唱到“和尚老道都让我抓干净”时,他大笑,随手把文件合上:“行了,休息。”那一夜,他难得睡了整整七小时。 这一幕后来成为专列“内部教材”:想劝老人家休息,先得转移注意力。对普通人,这叫心理小技巧;对毛主席,这或许就是他喜欢的“曲线救国”。 1964年冬,姚淑贤怀孕。列车抵广州时,她向毛主席递假条:“要休产假,恐怕再难随行。”毛主席停顿两秒,露出罕见的感慨:“大喜事!来,跟老人家合张影。”那张黑白照片里,他笑得像成功撮合子女婚事的老父亲。 姚淑贤晚年回忆,多年贴身工作,让她收获一套行事准则:一是心里始终装着群众;二是原则之外得懂变通;三是别在同志面前摆架子。这三条,她说都是毛主席“言传身教”。外人听来有点空,可翻阅专列日志,老人家确实身体力行:衣物打补丁,牙刷将就用,一碗糙米能吃十几年。 试想一下,在全国事务纷至沓来的年代,一位最高领导仍花心思记得“小姚”和“小吕”的约会、关心一封被压的家常信,这背后并非小题大做,而是他理解了基层情感与国家大局并不冲突。 有人说,这只是领袖个人魅力;也有人说,是出于统战需要。我更愿意把它视为政治与人情并行不悖的样本。毕竟,没有哪条制度规定国家主席必须管到列车一名护士的婚假。 姚淑贤后来调到地方医院,直至退休再没回过专列。可每谈到那段岁月,她都强调一句:“主席写给我的诗条,我一直没拿出来示人——那是私人念想,不是展品。”这份克制,或许正是老人家当年看中的品质。 从1953到1964,十余年的列车故事零零碎碎,却串起一种别样的历史温度。许多亲历者已作古,档案里留下的只是一行行调令、行车记录和检餐报告。

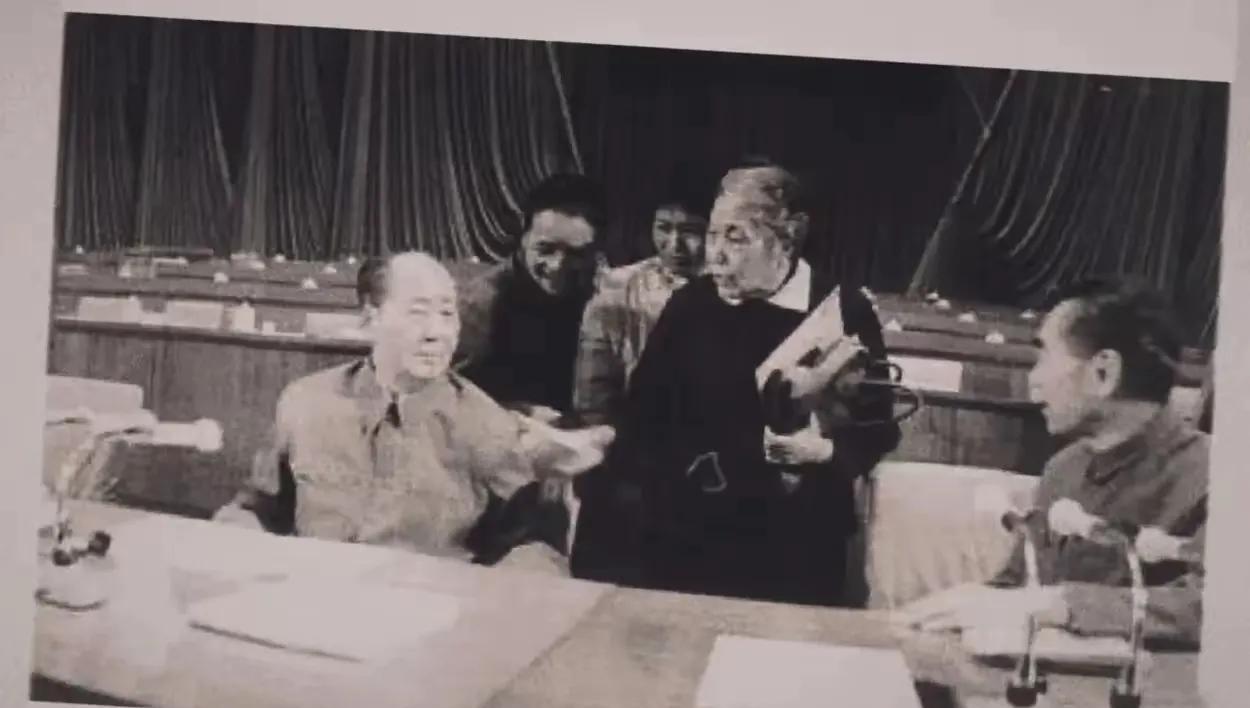

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)