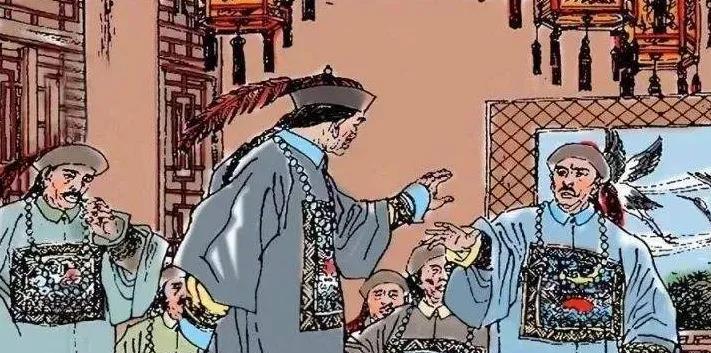

同为降清,为何吴三桂能封王,来头更大的洪承畴却只是个都尉? 乾隆年间,翰林院的史官们正在为前朝旧臣盖棺定论。 在《贰臣传》和《逆臣传》这两部特殊传记的编纂中,两个人的命运对比,显得尤为刺眼。 洪承畴与吴三桂,都是大清开国的汉人功臣,可身后待遇却是一个天上,一个地下。 明朝重臣洪承畴,被列入《贰臣传》,乾隆皇帝亲自点评他“究有亏于大节”,算是官方盖章的品行不端。 而一度封王、风光无限的吴三桂,连进《贰臣传》的资格都没有,直接被打入更耻辱的《逆臣传》,背上了叛国又叛主的双重骂名。 同样是降将,同样立下汗马功劳,为什么一个只是“有亏大节”,另一个却成了十恶不赦的“逆贼”? 故事的答案,得从他们投降的那一刻说起。 洪承畴的归降,底色是无奈,松锦之战,他全军覆没,成了清军的阶下囚。 这位曾经的明朝蓟辽总督,尽管名声在外,可手里已经没有一兵一卒,是个纯粹的“光杆司令”。 皇太极费尽心思劝降他,看中的压根不是他的军事能力,而是他作为明朝汉人标杆的政治价值。 说白了,就是要用他来做个示范,告诉天下汉人,连洪承畴这样的人物都降了,你们还等什么?皇太极自己也说:“今获一引路者,吾安得不乐也”。 不过,洪承畴本人先是绝食,后又半推半就地归顺,这番姿态在清廷君臣眼里,虽然保住了命,却也显得品格不高。 他带来的,是无形的政治资产,而不是实实在在的军事筹码。 吴三桂则完全不同,他的投诚是主动的,更是强势的。 历史找到他的时候,他手握关外明朝最后的精锐“关宁铁骑”,卡着清军入关的咽喉要道山海关。 他不是一个任人宰割的俘虏,而是一个能左右牌局的关键玩家。 他倒向谁,谁就赢,所以,当吴三桂主动向多尔衮“乞师”时,更像是一场平等的战略合作,而不是摇尾乞怜。 他带来的,是清廷做梦都想要的硬实力——一支能一锤定音的军队,和一把打开中原大门的钥匙。 一个像是高级顾问,另一个则是关键合伙人,这笔初始交易的分量,已经为他们日后的结局埋下了伏笔。 当然,投降只是拿到了入场券,后续的业绩才是决定地位的关键。 清廷的里子,终究是个崇尚军功的马上王朝,真金白银的封赏,看的是战场上的硬通货。 在这条赛道上,两人的差距进一步拉大。 洪承畴的角色,始终更像个幕后规划师。 他经略数省,为清廷平定南方出谋划策,功劳主要体现在稳定后方、安抚民心上,这些贡献很难用杀了多少敌人、占了多少城池来量化。 对满洲贵族来说,这种“软功劳”成色不足,自然也不足以封王裂土。因此,洪承畴也从未真正进入权力的核心圈。 而吴三桂就完全是另一回事了,军人出身的他,降清后把自己的军事才能发挥到了极致。 从一片石大败李自成,到追剿大顺、大西军,再到一路向南扫平西南诸省,他始终是冲在最前线的“急先锋”。 最狠的是,他亲手在昆明缢死了南明永历帝,用故国皇室的鲜血,彻底终结了明朝的最后一丝念想。 这份刀刀见红的功劳,在清廷的评价体系里分量极重,最终为他换来了一顶平西王的王冠,这是文官出身的洪承畴望尘莫及的。 不同的起点和路径,最终把他们带向了结局。 洪承畴因为缺乏独立的军事和政治实力,对清廷构不成任何威胁。 当他的利用价值被榨干后,也就被允许“躺平”,安然度过晚年,73岁善终。 他那个“三等轻车都尉”的爵位虽然不大,却能世袭四次,也算给子孙留了个长期的饭碗。 等到天下大定,清廷需要重新树立忠君思想时,就把他这块“失节”的牌位请出来,放进《贰臣传》,用来警示后人,也顺便洗刷自己得国不正的形象。 吴三桂的命运就要戏剧化得多。 他的崛起,靠的是手里的军队;他的覆灭,也恰恰是因为这支军队让皇帝睡不着觉。 当一个趁手的工具逐渐变成一个尾大不掉的潜在威胁时,他的结局就已经注定了。 康熙皇帝的削藩令,不过是点燃导火索的那根火柴。吴三桂最终起兵造反,也彻底坐实了他“反骨仔”的本性。 先叛明,再叛清,这一下就超越了“贰臣”的范畴,被清廷打入《逆臣传》,成了万世唾骂的样本。 回头来看,洪承畴因投降时的“扭捏”而被轻视,却因此换来善终;吴三桂因归顺时的“果决”而备受重用,却也因此走向覆灭。 他们的命运,看似天差地别,归根结底,都不过是服务于清王朝统治合法性的道具。 一个在道德上被用作反面教材,另一个在政治上被当成叛逆典型。 他们的历史形象,始终由胜利者来定义和书写,与他们当初的选择是深思熟虑还是身不由己,其实,关系不大。