苹果手机卖不动了?自从进入中国市场以来,苹果首次关闭直营店,市场份额暴跌14%,排名滑落至第五,昔日傲视群雄的“手机一哥”,如今也已经跌落神坛了,靠伪中产支撑销量。

苹果在大连关了第一家直营店,这事在中国市场上算是头一回。这店在大连百年城购物中心,开了快十年,2025年8月9日正式停业。苹果官方说关店是因为商场里其他品牌撤得差不多了,环境不行了。但明眼人都明白,这背后反映的是苹果在中国遇到的真正难题:卖不动了,地位也大不如前了。

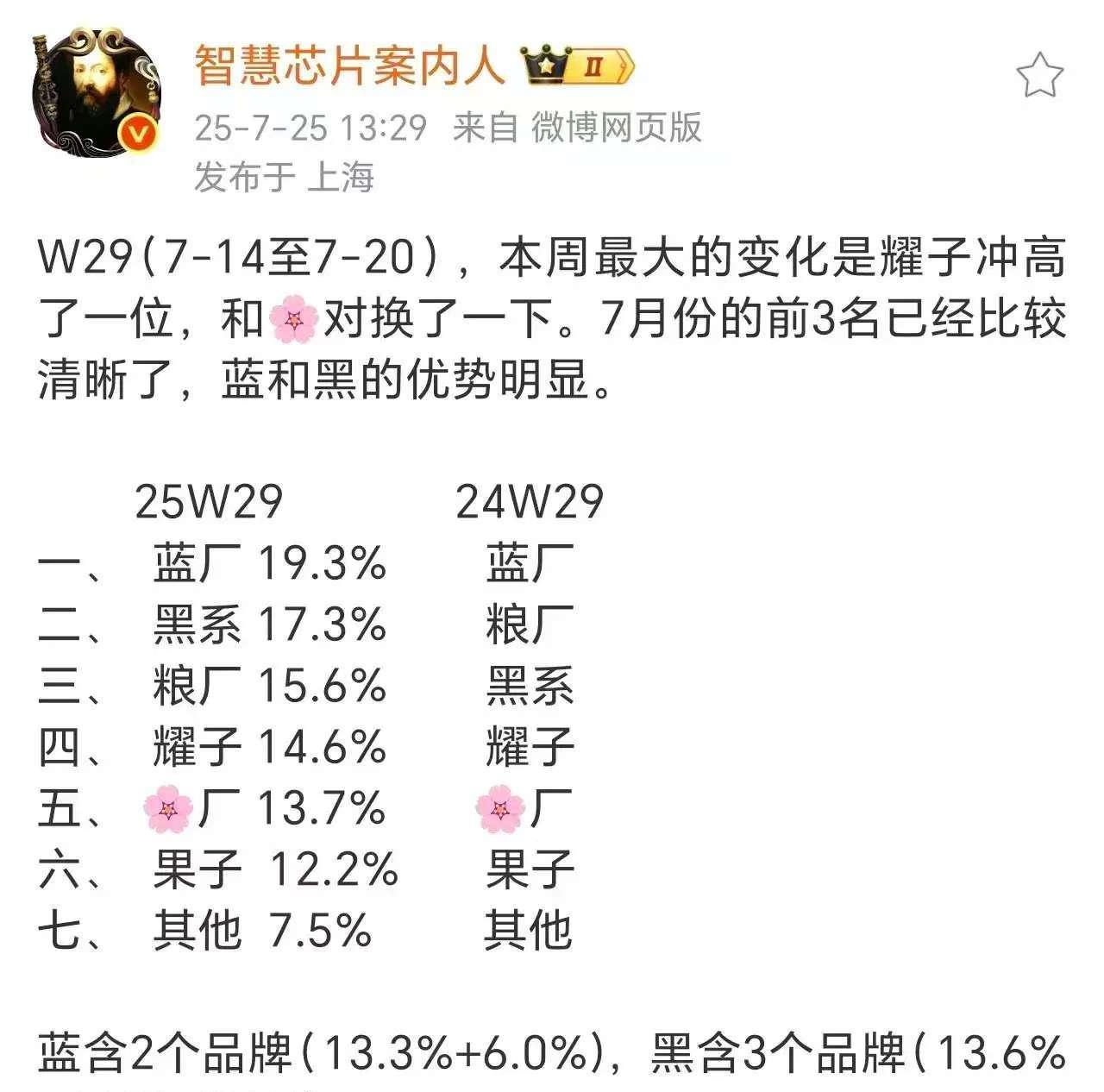

看看2025年第二季度的数据,苹果在中国手机市场的份额只剩13.9%,排在第五位,出货量960万台69。排在它前面的,华为占18.1%、vivo17.3%、OPPO15.5%、小米15.1%。

这个成绩单和两年前一比,差距更刺眼——2024年第一季度苹果还排第四,份额15.1%,到2025年同期已经跌到13.7%,连续七个季度下滑。算下来,这两年苹果的市场份额总共掉了14%,这种下滑速度,在它进入中国十六年的历程中,从来没有过。

苹果不是没想办法。打折促销成了它现在最常用的手段。2025年“618”大促,苹果把iPhone15ProMax直接降了2300块,起步价压到7000元以下;旧款iPhone14系列更狠,降价40%,杀进了3000元档。

这一招短期内确实管用,让大中华区营收在第三季度涨了4.4%。但副作用也明显:二手市场里,一年前买的iPhone14Pro现在只值原价的45%,而华为Mate60还能保住68%的残值。

更伤品牌的是,网上开始流传“伪中产才买打折苹果”的说法——指的是那些靠分期付款或买二手用iPhone的人,年收入低于18万,这类用户已占到苹果用户总数的24%。

一边在深圳开豪华旗舰店撑门面,一边又在网上大甩卖,苹果这种“精神分裂”的做法,反而让它的高端形象越来越站不住脚。

深挖一层,苹果卖不动,核心问题出在创新上。当国产手机在快充、折叠屏、AI功能上突飞猛进时,苹果显得特别保守。

华为、小米的旗舰机早就普及了100W快充,苹果直到iPhone16还在用30W;折叠屏市场70%的份额被华为、荣耀等国产机拿下,苹果连个影子都没有;AI方面更是落后,OpenAI和谷歌的生成式AI都用了两年了,苹果的“AppleIntelligence”2025年才匆忙推出,而且因为数据限制,几乎没法用。

反观华为,鸿蒙系统已经打通手机、平板、汽车等多设备互联;小米的AIoT生态更是覆盖了从智能家居到汽车的多个场景。苹果曾经引以为傲的生态护城河,正在被一点点瓦解。

供应链方面,苹果也陷入两难。为了分散风险,它把生产往印度转移,2025年印度产iPhone已占总产量的50%。但转移的代价很大:印度工厂的良品率只有85%,而郑州富士康高达98%,品控差距直接导致摄像头进灰、机身开胶等质量问题频发。

更关键的是,一部iPhone包含2700个零部件,其中85%仍依赖中国供应商,像蓝思科技的玻璃盖板、立讯精密的接口,海外根本找不到替代品。

中国制造业几十年形成的产业集群优势——三小时内能完成从模具开发到整机组装的全流程——印度短期内根本复制不了。所以尽管喊着“去中国化”,2025年苹果在中国的采购额依然高达480亿美元,只比去年少了3%。

2025年初,咱们这边推出消费补贴政策,规定售价低于6000元的手机可享受15%补贴。苹果的主力机型几乎都高于这条线,完全沾不到光;而国产手机凭借中高端机型,借政策东风抢走了不少用户。

高端用户流失尤为明显:2022年苹果在中国高端机市场(4000元以上)占比75%,到2024年暴跌到54%,很多老用户转向了华为Mate70折叠屏、小米15Ultra等国产旗舰。这批用户流失后,留下的购买群体平均收入明显下降,进一步加速了苹果品牌溢价的蒸发。

回头看苹果今天的困境,其实早有预兆。2015年它在大连开店时,国产手机还在拼参数、比跑分;十年后,华为在通信技术上突破封锁,小米把AIoT生态做成规模,vivo和OPPO在影像和快充领域建立优势,整个国产阵营完成了从“对标苹果”到“超越苹果”的转变。

苹果曾依靠iOS生态和A系列芯片筑起技术壁垒,但如今壁垒内外,攻守之势已然逆转。当技术迭代速度超过品牌忠诚度时,再闪亮的Logo也留不住理性的消费者。

大连关店只是一个开始,苹果在中国市场的挑战远未结束。它需要面对的是:如何找回创新的节奏,如何平衡供应链的效率与质量,以及最根本的——如何在一个它曾引领却逐渐陌生的战场上,重新定义自己的位置。