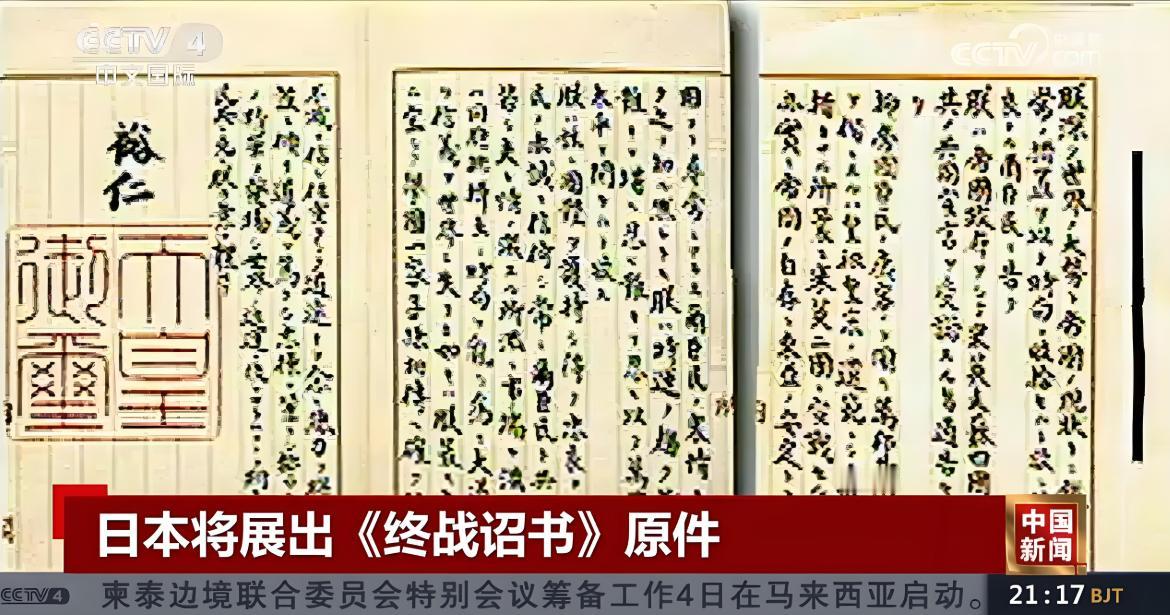

日本将于8月8日至21日,在国立公文书馆首次对外展出日本裕仁天皇签发的《终战诏书》原件。日本在世界反法西斯战争80周年这一年,做这么敏感的一个动作,背后究竟藏有什么样的玄机? 回溯历史,1945年8月14日,日本裕仁天皇宣读并录音《终战诏书》,次日对外广播,随后签署正式投降书。 然而,《终战诏书》的内容争议不断,全文通篇没有一处提到“战败”、“投降”,取而代之的是“终战”、“和平”、“大势已去”等模糊而中性的表述。 诏书的核心逻辑是“世界形势变化,继续战争将导致生灵涂炭”,听起来像是理性的决定,实际回避了对侵略战争的主动反省。 此措辞的背后,是一整套“受害叙述”的构建:日本不是战败者,而是战争的“承受者”;不是加害者,而是“被迫参战”的无奈一方。 在中文语境里,“战败”意味着承认失败、接受惩罚、进行反思,而“终战”则是战争走到了终点,而不是被击败。 日本长期以来在历史叙事上就擅长这样的文字游戏,淡化侵略罪行,美化侵略战争,试图重塑有利于自己的历史形象。 选择“终战”而不是“战败”,一字之差,差之千里,不仅让人看不到任何“反省”的意思,也影响了后来日本社会整体对战争责任的认知。 许多日本人至今仍认为,他们“没有输”,只是“停止了战争”。这种认知偏差,导致日本在战后几十年里,对战争罪行的反省始终不够彻底。甚至在某些语境下,为日本右翼势力提供历史依据。 除此之外,通篇诏书里,裕仁天皇始终以“朕”自居,强调“朕深感痛苦”,却从未说“朕有罪”。诏书里,没有认罪,没有道歉,只有天皇的“神圣不可侵犯”。 在世界反法斯西战争胜利80周年,国际社会都在铭记历史的敏感时刻,日本此举的动机很难不让人怀疑,是想借机淡化侵略历史,模糊战争责任,来宣扬其所谓的“战争合理性”。