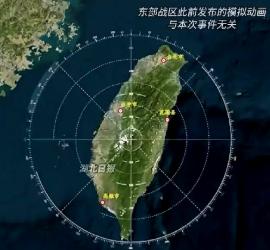

实在没想到,台湾省时事评论员郑丽文居然抛出了那么犀利的问题!她问道:“如果有一天,我们真的和解放军杠上了,你们知道台湾要面对啥吗?” 台大校友会馆的空调嗡嗡作响,她站在讲台上,手里捏着激光笔,身后的大屏幕突然亮起。 大陆三艘航母的卫星图在深蓝色的海面上格外刺眼,台下的记者们笔尖顿了顿,前排有个白发老者忍不住前倾身体,像是要把她的话钉进心里。 她的激光笔移向台湾岛的图标,笔锋顿了顿:“海军主力驱逐舰 4 艘,空军连一架五代机都没有。” 声音透过麦克风传到每个角落,混着窗外蝉鸣,有种夏天特有的焦灼。 “去年我去基隆港,看到那艘‘济阳级’护卫舰,锈迹从船底爬到栏杆,舰长说零件要等美国国会批文,一等就是半年。” 她抬眼扫过台下,“而大陆的船坞里,新军舰像下饺子一样,770 艘,这个数字还在涨。” 幼时在云林渔村,郑丽文总趴在船舷上看大陆渔船。父亲是云南人,每次收网时会指着西北方说:“那边的海,和咱这儿的水是连在一起的。” 母亲在台南开的杂货铺里,进货单上总有 “厦门产” 的肥皂、“泉州造” 的渔网。 那些带着大陆印记的物件,后来成了她在台大法律系辩论时的论据:“你看这肥皂,和我老家的一个味儿,哪有什么‘两个中国’?” 1990 年野百合学运时,她在街头发传单,被警察推搡着后退,手里的传单散落一地。 有个摆摊的阿婆捡起来说:“姑娘,争来争去,不如想想怎么让高雄的香蕉卖到大陆去。” 那时她不懂,直到后来在民进党处理人权文件,看到渔民因两岸禁令无法越界捕鱼,船在港里锈成废铁,才慢慢咂出阿婆话里的重量。 讲台上的激光笔突然指向火箭军的图标,红光在 “2000 枚短程导弹” 的数字上停留三秒。 “香港媒体模拟过,30 个关键点,港口、电站、通讯塔,” 她的声音低了些,“不是打城市,是断骨头。 断了骨头,医院没电,超市没货,你手里的美元、黄金,换不来一瓶矿泉水。” 台下有个年轻记者低头记着什么,笔速越来越快,纸页边缘卷了起来。 2005 年加入国民党那天,连战把一枚党徽别在她胸前。“两岸的事,急不得,但也骗不得。” 老主席的话让她想起父亲临终前的乡音,“云南老家有棵老榕树,枝丫伸到邻居院里,没人会把它锯了,因为根是连在一起的。” 后来在立法院质询,她拿着石化业的数据单拍桌子:“ECFA 优惠没了,这几百亿损失,谁来补?是你口袋里的选票,还是美国的空头支票?” 联盟 7 月的讨论会上,陈培哲院士指着台积电的晶圆图叹气:“这东西停一天,全球手机厂、汽车厂都得歇菜。” 郑丽文接过话头,指尖划过桌上的进口能源报表:“90% 的油靠海运,真封锁了,加油站的队能排到屏东。” 她转头看向区桂芝:“你在彰化的纺织厂,大陆订单占七成,机器停一天,工人孩子的学费就没着落。” 区桂芝的钢笔在笔记本上戳出个小洞,没说话。 政论节目的录制现场,有观众举着 “美国会帮我们” 的牌子。郑丽文翻开手机里的美军部署图,屏幕光照亮她眼底的红血丝: “关岛的航母到台海要 72 小时,大陆的导弹,72 秒就能覆盖全岛。” 她放大地图上的海峡:“你们看这道水,最窄的地方 130 公里,够近了吧?近到台风来的时候,两边渔民会互相喊着躲雨。” 她的办公室里,书架最下层摆着本旧相册。有张 1988 年的照片,520 农民运动中,她举着 “要活路” 的牌子,身边是个卖香蕉的阿伯。 后来阿伯的儿子成了她联盟里的成员,总说:“我爸临终前还念叨,要是香蕉能卖到大陆,日子能好过点。” 现在这相册旁,放着最新的两岸贸易数据,大陆市场占台湾出口的 42%,数字被红笔圈了又圈。 联盟集会散场时,郑丽文捡起地上的台湾地图,轻轻抚平褶皱。地图上的海峡被她的指尖反复划过,像在丈量那段看得见却摸不着的距离。 “真杠上了,” 她对着空荡的会场轻声说,“受损的不是哪个党派,是渔村阿婆的渔网,是工厂工人的饭盒,是孩子课本里‘两岸同文同种’的字。” 夜色漫进会馆,她最后一个离开,激光笔的红光在墙上投出个小小的光点,像颗悬在海峡上空的星。 “和平不是投降,是看清路。” 她锁门时的声音很轻,却像在每个台湾人的心里敲了敲。 路的尽头,从来不是对抗后的废墟,而是父亲说的那片连在一起的海,和海面上共有的月光。