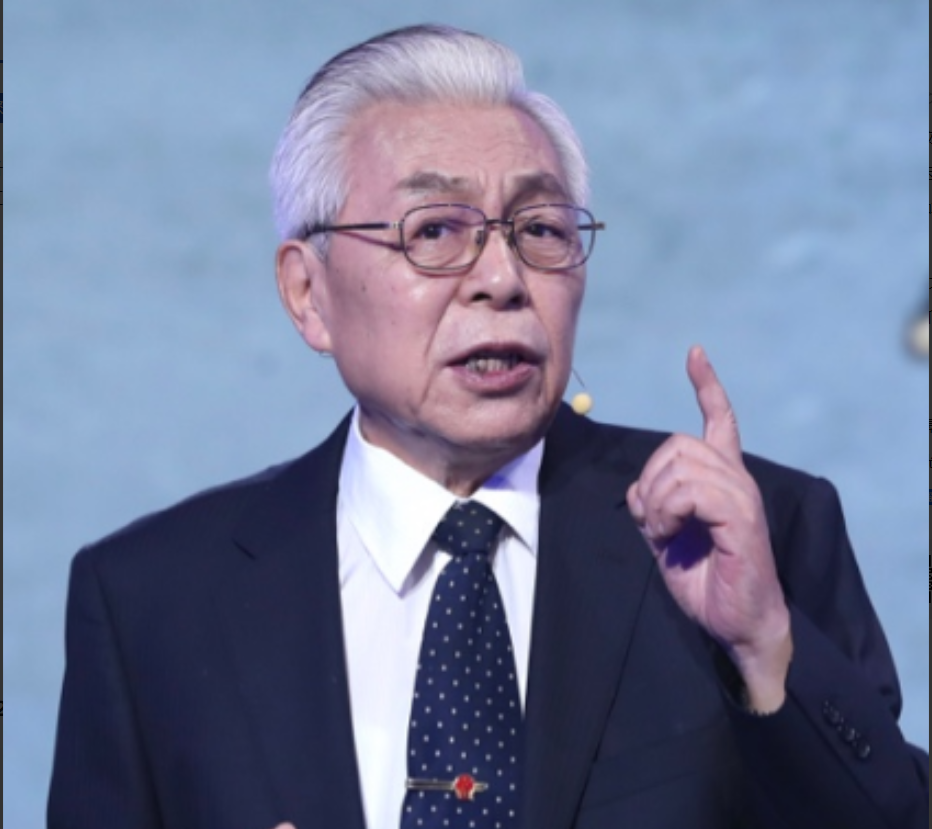

2003年,杨利伟搭乘神舟五号成功飞入太空,科技人员第一时间找到钱学森,把喜讯告诉了钱老,然而钱老第一句却是:“王永志,还在吗?”科技人员说:“在在在,他一直在基地盯着的。”听到这个回答后,钱老放心地点了点头。

麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持!

说起中国航天,大家脑海里第一个跳出来的名字肯定是钱学森。作为中国航天之父,他不仅是技术上的巨匠,更是精神上的灯塔。尽管他那时候已经退休了,但说实话,你以为他会在一旁高高挂起、坐等收获成果?别天真了!

钱老可是对神舟五号这次任务,关注得那叫一个紧,甚至亲自盯着每一个数据和倒计时环节,等着王永志发出“任务完成”的信号,才算真正松了口气。

这其中的故事,其实特别让人感动,也让人懂得什么叫“深情投入”和“满满信任”。神舟五号是中国第一艘载人飞船,任务成败直接关系到国家的面子和未来的航天路能不能继续走得顺利。

钱学森虽然退休了,但他那颗心还在跳动着中国航天的节奏。他不仅关注,还要实实在在参与,紧盯着数据,跟着倒计时一秒秒熬着,直到那句“任务完成”响起,才能安心放松。

为什么这么紧张?因为他知道,这不光是一堆机器设备和技术数据的简单集合,而是每一颗火箭螺丝钉背后,承载着无数人血汗与梦想。对钱学森来说,王永志和他的团队就是这梦想最坚实的守护者。

说到王永志,你可能没听过这个名字,但他绝对是航天圈里的“隐形英雄”。王永志干的活儿,说白了就是火箭弹道计算和飞船关键技术的“终极把关者”。可别小看这份工作,稍有差池,任务就得泡汤。

王永志不是什么“老公式”教条派,他也不盲目相信之前的经验。他的原则是:结合实际独立建模,每一个数据都得亲自查核,哪怕是个小数点后第三位,都要精确到不能再精确。他要求团队多组独立验证,交叉检查,绝不留一丝漏洞。

这份严谨不仅是专业,更是一种责任心。王永志说:“航天不是开玩笑的,任务成功关系到国家荣誉,也关系到千千万万个科研人员的血汗。”这份认真的态度,让钱学森都点头称赞。

你以为这就是加班加点的简单堆积?不不不,王永志带领的团队是彻底“拼了命”在工作。那时候,大家日夜奋战,反复模拟各种可能的极端突发情况,一遍遍演练,确保飞船和火箭遇到任何意外都能稳妥应对。

王永志自己还随身带着应急药物,别小看这细节,这意味着他要保持体力和精力,一旦发生紧急状况,得随时待命。整整几天几夜,谁能做到这份坚持?

这种“拼命三郎”式的敬业精神,是所有航天人共同的写照。没有他们的夜以继日和对细节的苛刻把控,神舟五号根本不可能安全升空。

钱学森和王永志之间,不只是工作上的交接,更是一种精神的传递。钱学森是中国航天的“开山鼻祖”,王永志是这条路上的“坚实传承者”。

钱老对王永志的能力和态度非常信任,这不仅体现在言语上,更体现在工作细节的配合上。两人无数次用实际数据验证方案,用默契配合保证任务精准执行。可以说,钱学森的航天精神和对完美的执着,通过王永志和团队,成为了神舟五号成功背后的坚强基石。

在很多人眼里,能参与神舟五号任务,是走上人生巅峰的机会,会有无数掌声和荣誉。但王永志不一样。

他是那种特别低调的人,不喜欢高调宣传,也不热衷于刷个人名声。王永志只在乎技术数据精准,团队协作高效,风险控制万无一失。

这种踏实认真、专注成果而非名声的态度,让他不仅赢得了团队的尊敬,更赢得了钱学森这样前辈的信任。

神舟五号的成功,离不开像钱学森这样前辈的持续关注和信任,也离不开王永志那样严谨专业、拼命投入的幕后团队。

这些人,才是中国航天事业的脊梁。他们用实际行动告诉我们:梦想的实现,从来不是靠吹牛和浮夸,而是靠脚踏实地的严谨、敬业和责任心。

每当我们仰望星空,看到神舟五号的光辉轨迹,不要忘了背后那些默默无闻却又不可或缺的“王永志们”,正是他们用心守护,成就了中国航天的今天与未来。