为什么都争着登月呢?就这么说吧,要是中国能在月球上架激光武器,只需要1.3秒就能摧毁地球上任何一个地方!

过去二十年,中国航天技术突飞猛进,如今已成为全球载人登月计划的重要推进者。

许多人好奇为何中国执着于登月事业,毕竟这项工程耗费巨大人力物力。

其实答案藏在四个关键层面:它不仅象征国家实力,还驱动科技创新,更关乎未来资源命脉。

首先,登月是国家综合实力的金名片。

当中国宇航员踏上月球表面,这代表着中国在精密制造、航天材料、远程通信等尖端领域已挺进世界前列。

正如当年苏联发射首颗人造卫星、美国实现阿波罗登月引发的全球震动,中国成功登月将极大提升国际话语权。

这并非虚名,航天科技代表着一个国家工业体系的最高水平,从火箭发动机的耐高温材料到航天器的自主导航系统,每一项突破都是国家硬实力的注脚。

其次是科技创新的核聚变效应。

载人登月工程就像一台巨型科技引擎,牵引着上下游产业升级。

为制造登月火箭研发的新型合金,可能用于未来高铁车体。

为月球基地开发的高效太阳能电池,或将降低百姓用电成本。

更不用提航天医学、远程遥感、人工智能等技术的军民转化潜力。

中国航天科技集团公开数据显示,近十年航天技术转化催生超过2000项民用专利,从医用CT机到防灾预警系统均有涉猎。

这些"天上开花,地上结果"的创新,终将惠及普通人的生活。

最关键的是月球资源的战略价值。

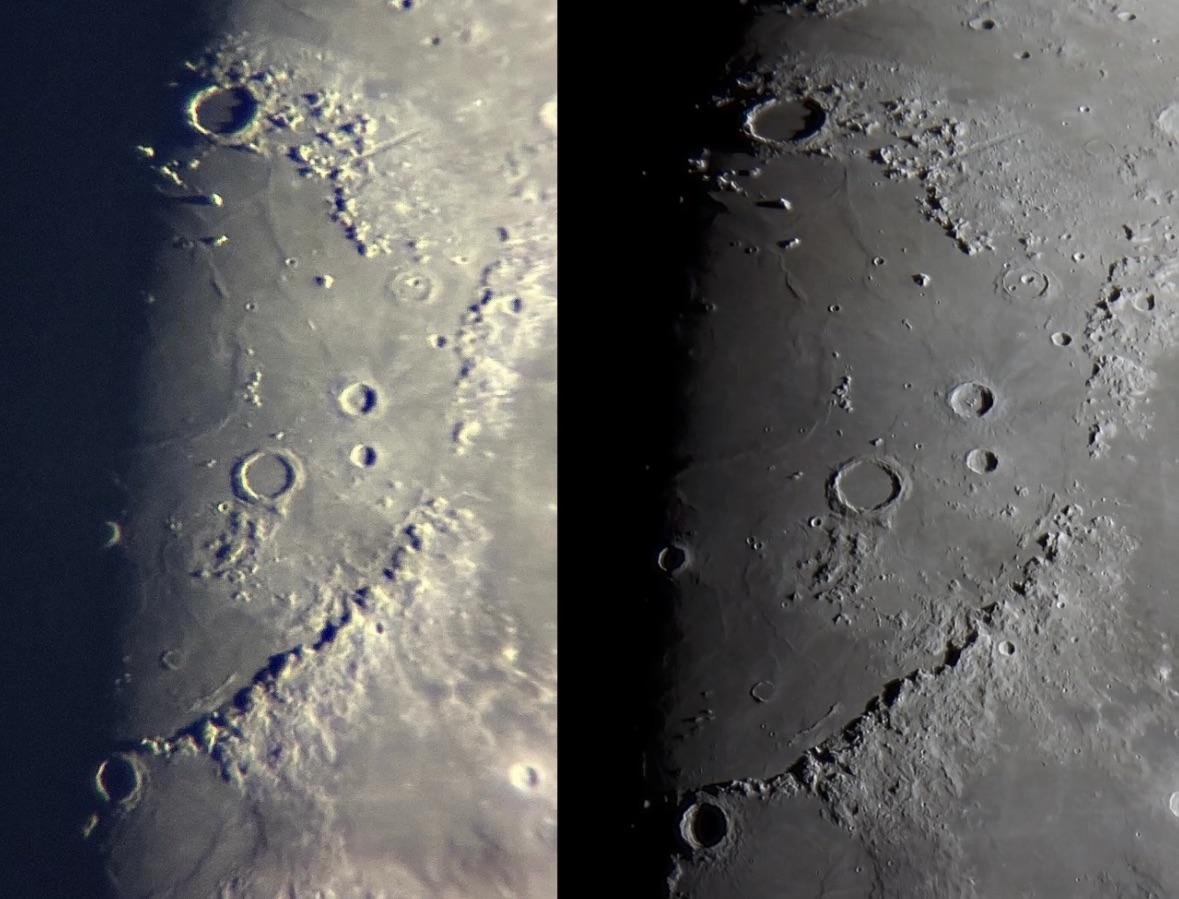

地球资源日益枯竭已是共识,而月球堪称"太空能源仓库"。

科学家在月球岩石样本中发现大量氦-3,这种清洁核聚变燃料在地球上储量不足半吨,月球预估储量却超百万吨。

按中国核工业集团研究报告测算,100吨氦-3发电量可供全人类使用一年。

中国探月工程总设计师吴伟仁透露,嫦娥七号2026年将首次在月球南极找水冰,嫦娥八号则验证月壤3D打印技术,这是在为建立月球科研站打前站。

2035年前后,中国计划建成国际月球科研站,届时地月之间的"资源走廊"或将从科幻走向现实。

第四重考量是战略安全的制高点。

月球作为地球唯一的天然卫星,其军事价值早被全球航天强国关注。

中国月球探测首任科学家欧阳自远曾直言:"谁控制月球,谁就扼住地球的咽喉。"

在380000公里高的月球基地部署监测系统,对地球的观测精度远超卫星。

而月球无大气层的环境,更适宜布置深空探测雷达。

虽然中国始终坚持和平利用太空,但面对某些国家推进的"太空部队"计划,保障自身太空安全能力至关重要。

美国智库CSIS报告也承认,月球基地将成为未来太空博弈的核心筹码。

如今各国登月竞赛暗流涌动。

美国重启"阿耳忒弥斯计划",印度成功登陆月球南极,日本实施精确落月试验。

中国选择独立发展载人登月技术,恰是因为吃过技术封锁的亏。

2011年美国出台"沃尔夫条款"禁止中美航天合作,倒逼中国走通全套技术链。

当长征十号载人火箭在2030年前送宇航员登月时,中国将成为全球唯一具备地月往返全链条技术的国家。

对于普通人,登月的意义或许像春雨般悄然而至。

但当手机导航定位精度因北斗系统提升到厘米级,当光伏发电效率因航天技术突破达到30%,当未来某天核聚变电站点亮万家灯火。

这些具象的进步,都起源于人类迈向深空的壮举。

登月不仅是国家的豪迈远征,更是为子孙后代拓展生存疆域的关键落子。

对此您怎么看?