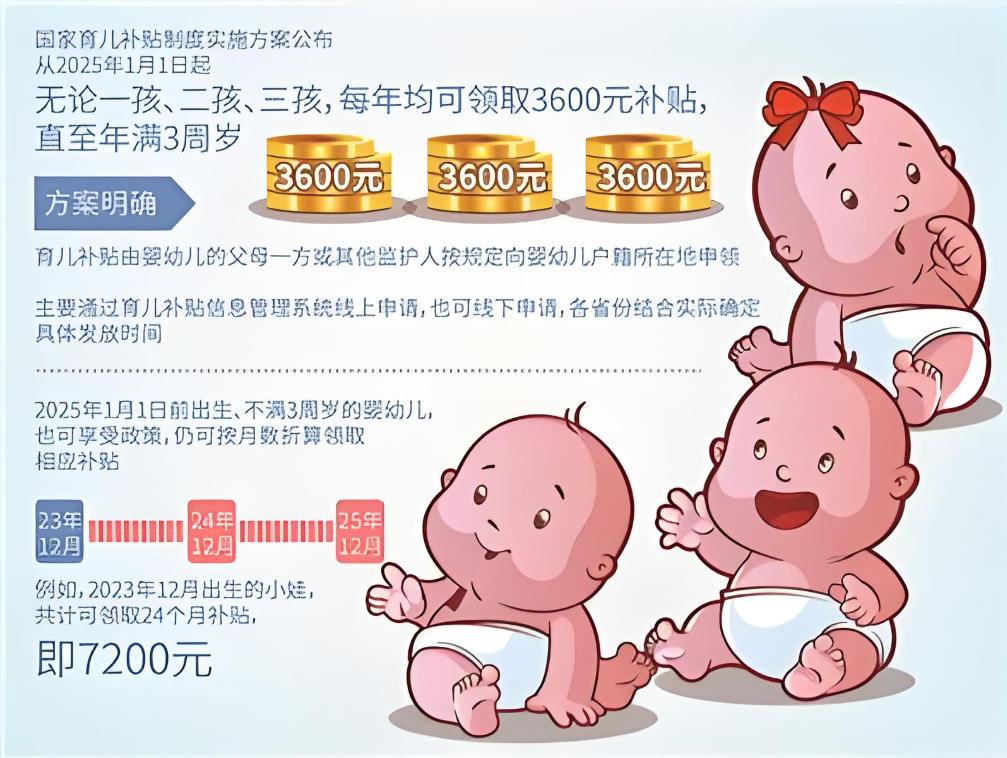

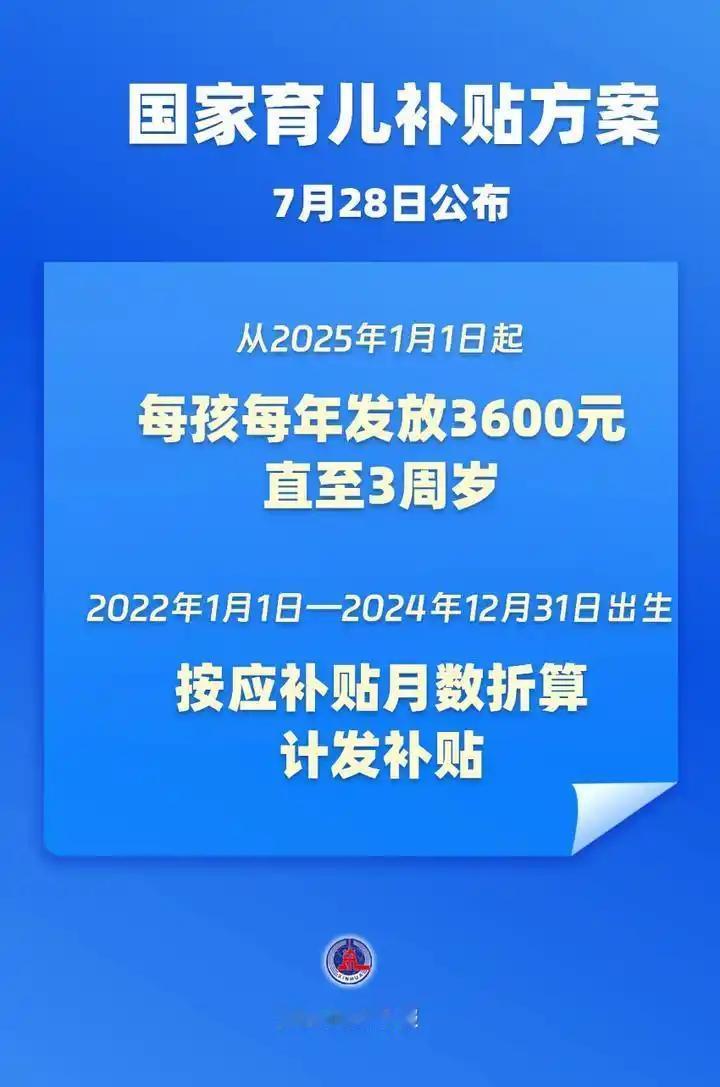

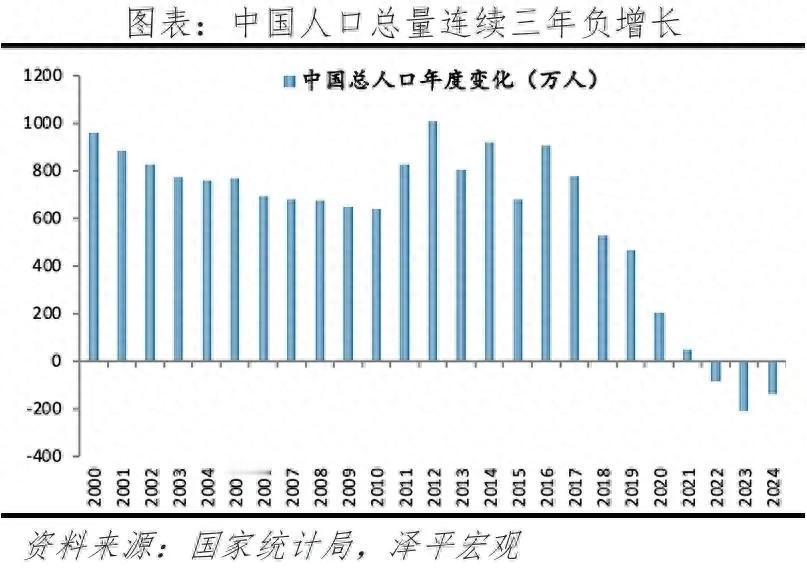

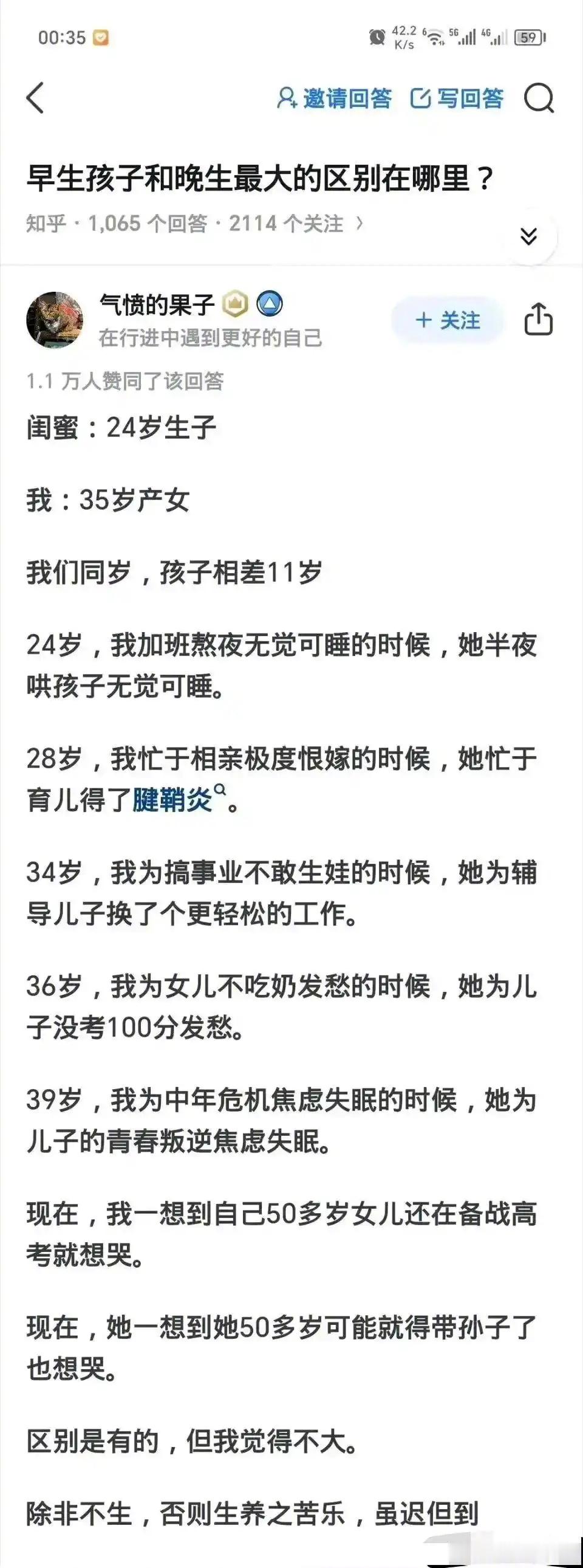

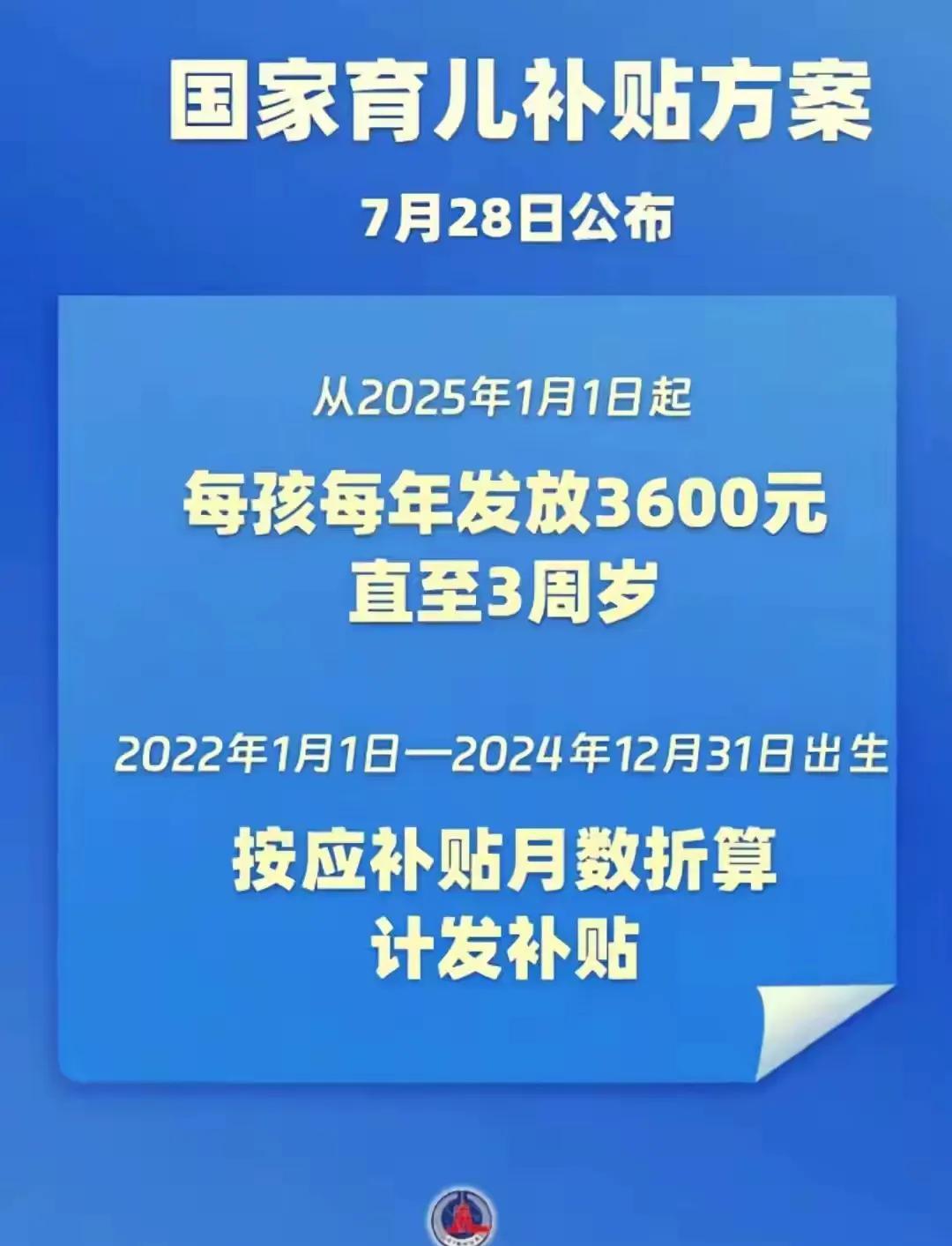

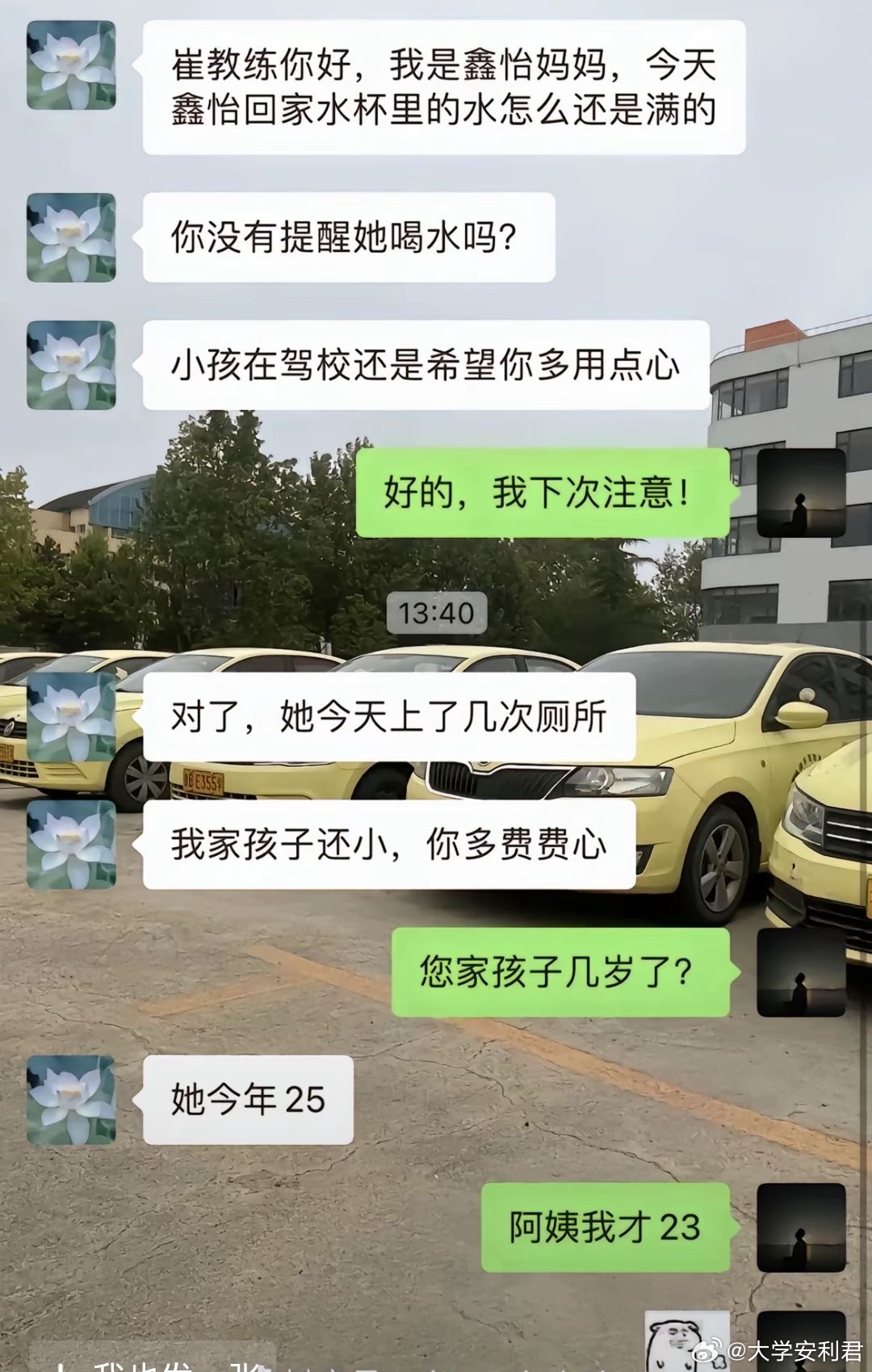

一年补贴3600,大家就愿意生孩子了吗? 最近有消息说,要给三岁以下孩子每年发3600元补贴,这让不少犹豫要不要生孩子的家庭动了心,觉得能减轻一些压力。 但仔细想想,养孩子要花的钱远不止这些,这笔补贴到底能起多大作用,可能还得打个问号。 简单算笔账就明白:一年3600元补贴,平均每天不到10块钱,这点钱对养孩子来说确实不太够看——现在一罐好奶粉就要两三百,一个月光奶粉钱就要五六百,再加上尿不湿、疫苗这些固定开支,一年起码要两三万。 对比这些实际开销,3600元的补贴确实作用有限。就像有人说的,这补贴金额还不如某些地方的低保标准,说到底,这个政策更多是表达一种支持态度,实际帮助十分有限。 那到底是什么让年轻人在生孩子这件事上迟迟迈不开步子呢? 其实是现在年轻人对生孩子的态度变了。 对他们来说,生育不再是理所当然的事,而是需要慎重考虑的人生选择。他们要考虑职业发展、生活质量,甚至婚姻关系可能受到的影响。 这代人大多是独生子女,更注重个人发展和生活品质,不愿轻易为育儿牺牲太多。 而更深层的问题在于现实困境:职场女性生育后面临的职业中断、高昂的教育成本、房价压力,以及托育医疗等公共资源不足。这些结构性难题,让生育决定变得更加艰难。 如今还出现一个矛盾现象:很多体力劳动者想生却面临健康问题,而条件允许的年轻人却因为养育压力选择不生。 厨师、司机等职业的年轻人发现生育能力下降,但更多年轻人是主动选择——他们更看重生活质量,不愿被"养儿防老"的传统观念束缚。 当年轻人因现实压力放弃生育时,得到的常是"为国家未来考虑"的说教,但实际支持却很有限。3600元补贴连个兴趣班都不够,却要让普通家庭承担全部养育重担,这种落差难免让人质疑政策的诚意。 现在的年轻人缺的不是几千块补贴,而是"生得起、养得好"的保障。就像古代"仓廪实而知礼节"的道理,只有解决了后顾之忧,生育意愿才能提升。 目前虽然有些地方推出产检免费、延长产假等政策,但面对房价、教育、职场等系统性压力,这些措施还远远不够。 历史经验告诉我们,民生问题需要综合治理,就像北宋王安石变法时的青苗法,单一政策难见成效。 如今要提升生育率,必须建立涵盖住房、托育、教育、职场等全方位的支持体系,只有让年轻人真正感受到养育环境的改善,才能重拾生育信心。