1951年6月1日,抗美援朝的朴达峰战场上,战士刘兴文找到连长报告伤亡情况,却发现连长倒在地上,整个下巴都被炸毁了。连长说不了话,用手比划着指向阵地前方,又握紧拳头猛砸地面。 硝烟呛得人睁不开眼,炮弹炸起的泥土像雨点般砸在刘兴文背上。他抹了把脸,手上全是血和灰不是自己的,是刚才背下来的伤员留下的。 阵地那头枪声跟炒豆子似的响成一片,美军两个营的兵力正顶着钢盔往上涌,坦克的轰鸣震得脚下直发颤。眼看着敌人就要冲上来了! “连长您放心!”这个19岁的苗族战士吼得嗓子发哑,“人在阵地在!”连长血肉模糊的脸上,眼睛突然亮了一下,头吃力地点了点。 刘兴文猫腰冲回阵地时心都快跳出嗓子眼。三十多个美国兵正瘫在刚夺下的工事里啃罐头,枪随意架在一边。他牙关咬得咯咯响这是副指导员用命守下来的山头啊!几小时前,副指导员教他拧手榴弹盖子的情景还在眼前晃:“小苗别慌,你给我递弹就行...”可这会儿指导员已倒在了血泊中。 机枪手赵金平从侧翼打来一梭子子弹掩护,刘兴文趁机甩出两颗手榴弹。轰响中三个敌人应声倒地,活着的连滚带爬往山下逃。“老赵!咱不能让敌人糟蹋副指导员遗体!”他嘶喊着,和赵金平背靠背守住阵地。 远处敌影晃动,赵金平的机枪立即猛烈扫射压制;近处黑影扑来,刘兴文的手榴弹凌空炸开花。子弹打光了就爬出壕沟捡敌尸旁的弹药,两人轮换着从晌午打到星斗满天,硬生生扛住敌人十一次冲锋。山坡上横七竖八躺满了敌人的尸体,像被镰刀割倒的麦秆。 谁也想不到这个用刺刀挑罐头盒当饭盆的小个子兵,半年前还赤脚在贵州纳雍的大山里给地主放牛。鞭痕还在刘兴文背上留着印子,县里解放那天,他攥着带路剿匪得来的干粮,死活要跟着解放军走。部队里大伙都疼这个年纪小、带着浓重苗家口音的“小苗”,剿匪时总把他护在后勤队。 可朴达峰上他像换了个人。当美军炮弹把战壕炸成火海,他亲眼看见连长郭新年下巴被炸毁仍坚持投弹,拉火绳缠满手指;副指导员刘汉临死前还在喊“保卫祖国”;刘兴文抹着泪抱起整箱手榴弹:“保卫祖国!保卫我们苗家的好日子!” 这些画面烙进了他的骨血里。 这个曾经的放牛娃,在血与火中飞速成长为无畏的战士。战后清点,他和战友毙伤敌近百人。军党委给他记一等功时由衷赞叹:“真是青年的旗帜!”,他代表了那个年代中国青年最宝贵的品质:从深重苦难中觉醒,为家国命运挺身而出,无畏献身。 1951年国庆观礼台前,毛主席的手握过来时,刘兴文激动得泪流满面,像个终于见到亲人的孩子。这位苗族青年平生第一次穿上了新做的军装,胸前朝鲜军功章碰着叮当响。回到贵州作报告,贵阳满街红旗把天都映红了,老乡挤得电车挪不动道。 《新黔日报》刊出他写给阿爸的信:“儿在前线杀敌,爹在后方生产,都是给苗家人争气!”这封信,连同“小苗”的故事,像火种一样点燃了家乡。有苗家后生把报纸珍藏进怀里,转头就报名参了军。 1952年7月4日,朝鲜前线下着细雨。刘兴文刚结束国内巡讲返回阵地,还揣着给战友带的家乡特产一瓶贵州辣椒酱。炮击警报突然撕破寂静。 他猛地把身旁一个新兵推倒,自己整个身子罩了上去,弹片尖啸着穿透后背时,怀里那瓶辣椒酱被紧紧护住。 离他20岁生日还差两个月,苗岭山歌里唱大的少年,永远躺在了异国青山下。那瓶未能送出的辣椒酱,成了他对家乡、对战友最朴素深沉的爱的永恒象征。 两年后,志愿军总部追授的“二级战斗英雄”称号传到纳雍县采楷箐村,乡亲们把进村的石板路扫了又扫。他们记得那娃参军时说:“等打完仗,回来教寨子里娃娃认字哩。” 如今朴达峰上的硝烟早散了,可岩缝里还嵌着弹壳,春来开满金达莱,红得像当年阵地上飞扬的战旗,也像少年英雄胸中滚烫的热血。 “我这命是战友拿血换来的,活着就得替他们看新中国长啥样!”,1951年刘兴文在西南军区报告会上的发言 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

weiming

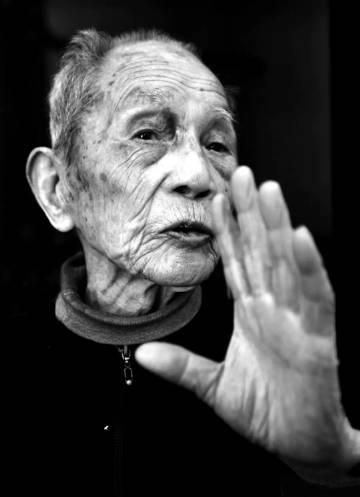

真的英雄