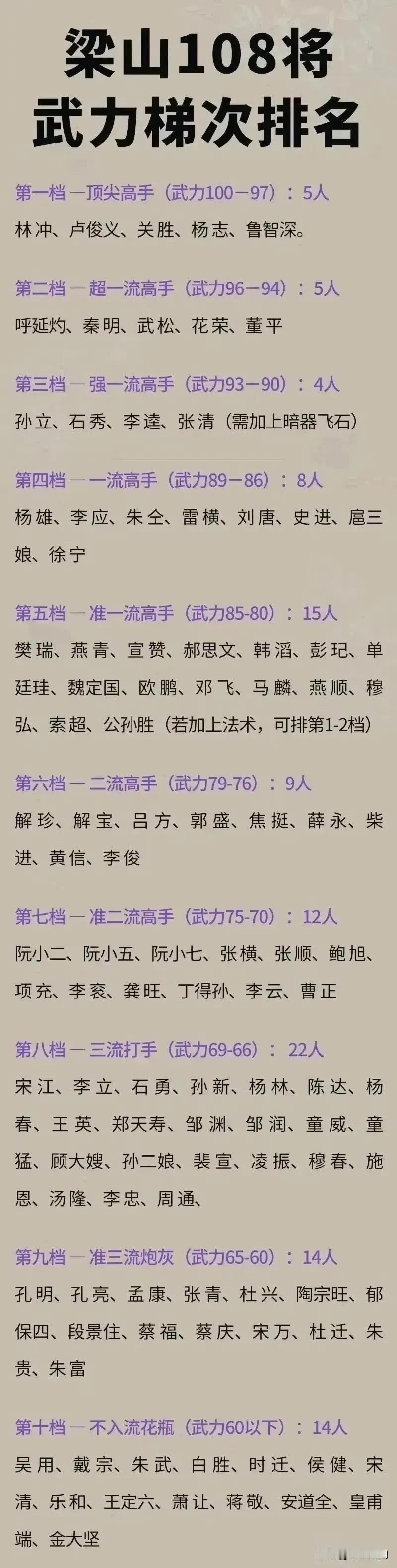

.鲁迅这话算说到根上了 ——“人往往恨和尚,而不恨道士” 乱世里,和尚关起山门避祸,管你外面刀光剑影,庙里香火钱照收;道士却背着药篓下山,哪怕本事不大,也敢往灾荒地里钻。盛世呢,和尚立马把门敞开,建景区、卖门票,连功德箱都分 “随缘”“富贵” 好几个档次;道士倒好,扛着锄头回山了,采药炼丹,懒得掺和俗世热闹。 谁在真办事,谁在混日子,一眼就看穿。 旧文集里的和尚为啥总当反派?不是写书人跟和尚有仇,是现实里的和尚太容易钻空子。寺庙占着好地,不交赋税,乱世躲灾时关紧门,把逃难的老百姓挡在外面;盛世一到,就借着 “开光”“祈福” 的名义敛财,连佛像都能分出三六九等,捐得多的就能 “贴金”,捐得少的连香都不让烧。 你看《儒林外史》里,和尚跟官绅勾结,把寺庙变成藏污纳垢的地方,这样的角色能不招人恨? 道士就不一样了,讲究 “出世”,哪怕帮人看风水、算日子,也多是混口饭吃,很少像和尚那样搞 “集团化运作”。遇到战乱灾荒,真有道士拿出观里的存粮救济,或者上山采药给人治病,不求回报。 百姓记恩,也记仇,谁在难处时伸过手,谁在顺境时敲竹杠,心里都有本账。 说到底这不是宗教的问题,是人的问题,和尚的 “庙产” 太扎眼,容易让人盯着权力和利益;道士的 “道观” 多在深山,没那么多油水可捞,反而能守住点本分。 旧时候的故事写来写去,骂和尚骂的其实是那些借宗教之名行贪腐之实的人,敬道士敬的是那些在乱世里肯担点责任的人。放到今天也一样,不管穿袈裟还是穿道袍,做事不地道,百姓就不买账;真能帮人办实事,哪怕低调隐居,也有人记着好。 鲁迅这话,不光说透了旧时候的道理,放到现在,照样戳中某些人的软肋。 你看《水浒传》里,鲁智深拳打镇关西之前,先收拾的就是桃花山那俩霸占民女的恶僧;《金瓶梅》里的和尚更甭提,要么借着念经勾搭女眷,要么揣着私房钱放高利贷。 反倒是道士,《西游记》里孙大圣遇到的道士,哪怕是妖怪变的,也总带着点 “替天行道” 的幌子,真遇上乱世,还能出来画符治病、赈济灾民。 对此大家有什么看法?