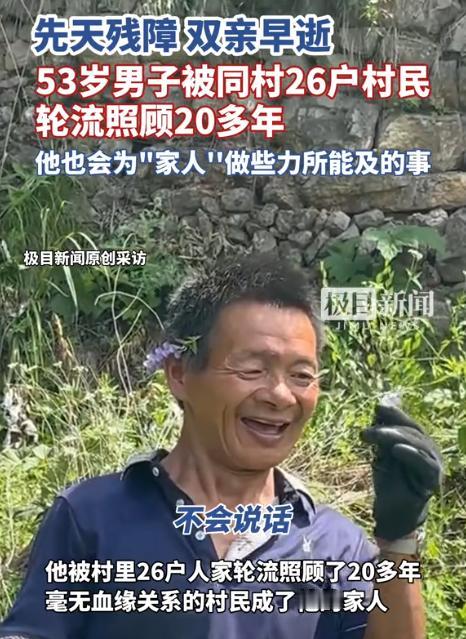

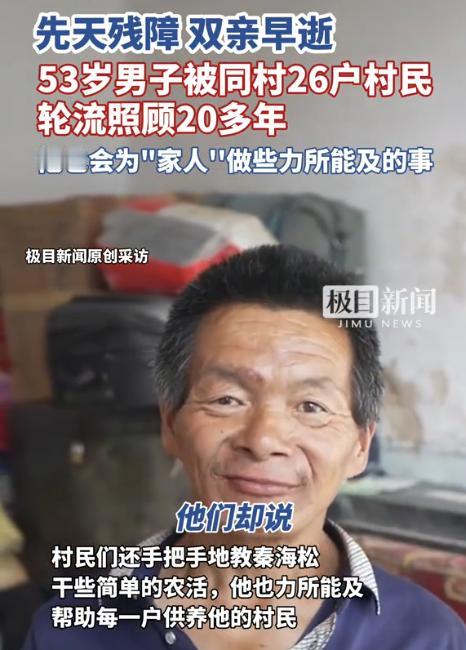

近期报道,山西长治,残障男子失去双亲成为孤儿无法独自生活,为了让男子活下去,村书记找到全村农户签订了一份屈辱条约,规定不遵守的给村民挑粪一个月。可20多年来村民却没有一户人家触犯条约的规定! 在山西长治太行山深处,有一个叫黄崖沟的小山村,这里住着一个叫秦海松的男人,今年53岁,他又聋又哑,智力像十岁的孩子一样,很多事都离不开人照顾。 按常理,这样的人在一个不富裕的小山村里,应该是大家眼里的“累赘”,可在黄崖沟,这个人反而成了全村人的心尖宝。 村里还有一条已经坚持二十多年的“规矩”,规矩看上去有点吓人:谁要是不照顾好秦海松,就得给全村人挑一个月粪,别看这话说得重,可二十多年过去,26户人家没有一户犯过这个规矩。 事情得从二十多年前说起,那一年冬天,秦海松的父母在半年内相继去世,唯一的亲人大伯也没了,他一下子成了孤零零的孤儿。 那段时间,他天天蜷在冰冷的炕上抱着父母的遗像,不让人靠近,像受惊的小动物,当时的村支书看在眼里,心里发愁。 全村只有26户人家,谁家日子都不宽裕,多养一个大人,谁也不轻松,但要眼看着这个人饿死、冻死,谁也不忍心。 那天晚上,村支书挨家挨户去敲门,把人都叫到村委会,灯光昏黄,他拿出纸笔写下一个约定:从这天起,26户人家轮流照顾秦海松,一家两天,管吃管穿,农忙时也得带着他干点轻松的活。 连细节都写上了——谁家送饭,谁家帮洗衣服,最后一条最严厉:谁不遵守,就罚给全村挑一个月的粪。 有人当时觉得这惩罚太重,村支书直接拍桌子说:“不立下规矩,没人能记住!海松是咱村的孩子,父母没了,咱们就是他的亲人!” 这句话把大家都说住了,一个个都按下红手印,连七八十岁的老奶奶也让孙子代签,从那以后,这份看似简单的“挑粪约定”,成了全村人共同遵守的责任。 谁也不嫌麻烦,照顾秦海松成了大家日常生活的一部分,顺序二十多年没变过,村里还帮他盖了新房,给他办了五保户。 平时,大家会带着他干一些力所能及的活,春天,他跟着王大叔去地里捡豆子,分不清豆子还会往嘴里塞,王大叔从不骂他,反倒掏糖哄他:“吃这个才甜。” 李婶知道他爱吃甜的,蒸馒头就给他专门做一个夹红糖的,秦海松虽然不会说话,却懂感恩。 吃完饭会主动把碗洗了,顺手帮人把柴火劈好;谁家收庄稼,他就跟着扛麻袋;谁家盖房子,他就帮递砖头。 有一年暴雨,水快淹到地里,他自己跳进泥里用铁锹挖沟,挖到嘴唇都冻紫了,还是乐呵呵指着通了水的沟“啊啊”地笑。 他还会把野花摘回来送人,把山里捡到的鸟蛋偷偷塞给小孩,久而久之,大家早就不把他当负担,反而当成亲人一样。 这条规矩也深深影响了年轻人,外出打工的年轻人寄钱回家,总会叮嘱爸妈给海松买牛奶,回村的时候还带他一起上山捡核桃。 一次冬天,海松半夜发烧,烧得迷糊还想去给邻居老太太送柴,邻居披着棉袄追出去,把他扶回去喂药,第二天还在群里发了他的照片,说:“咱村的老宝贝,要看好了。” 现在,秦海松住在互助院里,门口总是晾着各家送的被褥,他虽然腰有点弯,头发白了,但每天还是乐呵呵地到处跑,帮人扫地、看门。 这份看似“严厉”的挑粪约定,其实让黄崖沟人守住了二十多年的善意,村民们用最质朴的方式,守着一个没有血缘的亲人。 到了今天,大家早就不提这份协议了,因为它已经成了习惯,成了这个村子里最自然的事,对黄崖沟人来说,这不只是规矩,而是一种发自内心的责任感和亲情,只要村子在,这种照顾就会一代一代地继续下去。 信源:极目新闻