上世纪80年代,一位意大利女记者在采访邓公时问:“您这么厉害,为何总是担任二把手?”翻译一听吓坏了,而邓公的回答,却让女记者佩服得五体投地……

2001年,“9·11”恐怖袭击震惊了世界,应《晚邮报》主编之邀,世界知名记者法拉奇撰写了一篇长达一万四千字的评论文章。文章发表后引发轰动,报纸被抢购一空。次年,这篇文章被改编为《愤怒与骄傲》的单行本,仅在意大利就销售过百万册,并在欧洲多国成为畅销书。随后,法拉奇又相继推出两本续集,最终一部《启示录》全球销量约达200万册。这位让全球政要都畏惧三分的斗士,用生命中最后的力量创造了她的传奇时刻。彼时,她已72岁。五年后,她离世。 法拉奇出生于1929年的意大利佛罗伦萨,这座以中世纪文艺复兴闻名的城市,被称为“翡冷翠”。然而,这个文化气息浓厚的城市并未赋予她平静的童年,她成长在政治运动和战争的阴影中。她的父亲是一名家具制造商,但更是一位积极参与政治活动的斗士。他参与地下组织,抗击法西斯领袖墨索里尼的统治。反抗强权的理念,成为她家庭的传统。 法拉奇从小参与意大利地下抵抗组织。在二战期间,年幼的她经常协助完成危险任务。为了传递手榴弹,她把菜心挖空,将手榴弹藏进去,再将菜放入自行车筐中;传递信件时,她将信件折成小块,塞入自己的辫子中。她的勇敢和智慧在少年时代已崭露头角。 童年并未赋予她温暖的记忆。在佛罗伦萨的盟军轰炸中,14岁的法拉奇与家人躲在教堂里,害怕得失声痛哭。她的父亲走过来,给了她一记重重的耳光:“女孩子不许哭。”这句训斥深深烙在她心中,从此,她学会了面对一切不再流泪。

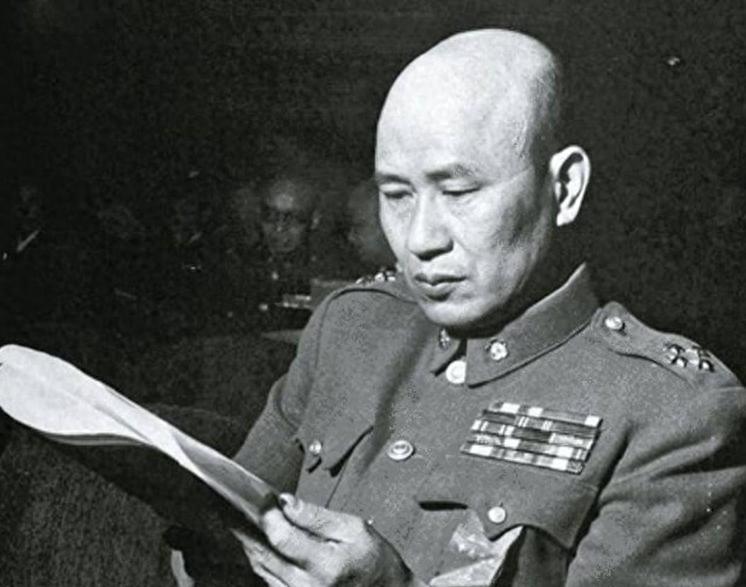

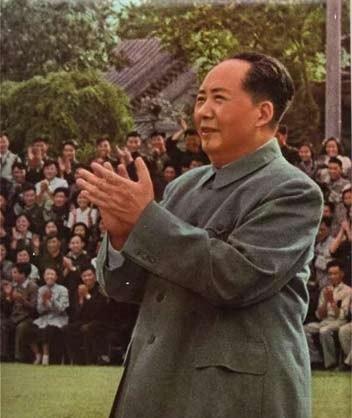

1980年的夏天,一位意大利女记者踏上了访华之旅。法拉奇曾是越战期间最勇敢的战地记者之一,她的笔锋辛辣尖锐,采访风格直率犀利,经常让受访者感到无所遁形。这一次,她将采访的目标锁定在了中国最有影响力的领导人之一——邓小平身上。 (下面的人名都换成领导人了) 法拉奇的到来让中国外交部内部暗流涌动。这位女记者从不给受访者"留面子",尖刻、犀利、不留情面是她采访的常态。为求万无一失,一位名叫施燕华的女翻译被紧急抽调,担任此次采访的全程翻译。施燕华是外交部的骨干,英语流利,口译经验丰富,面对媒体时沉稳干练,算得上法拉奇的"最佳对手"。 法拉奇步入会客厅,当她与领导人第一次近距离打照面时,脸上挂满了自信的微笑。"明天是您的生日,祝您生日快乐!"她用一口流畅的汉语说道。领导人听闻此言后显得有些意外,他笑着说:"生日对我来说没什么特别的。而且,如果明天是我的生日,说明我已经76岁了。76岁的人怕是已到江河日下了。" 正当气氛轻松愉悦时,法拉奇突然抛出一个尖锐问题:"邓先生,您是一位伟大的政治家,但为什么总是屈就副手之位呢?"在场所有人都倒吸一口凉气。施燕华对这位女记者的无礼感到震惊,一时竟不知该不该翻译。 然而领导人并没有丝毫的愠怒,他波澜不惊地回答:"在我看来,担任什么职位并不重要。重要的是能否在工作中发挥自己的才能,为国家和人民做些实事。"法拉奇被他淡定从容的态度折服了,她对这位德高望重的老人肃然起敬。

法拉奇在职业生涯中经历过无数惊险与磨难,一次,报社要求她撰写一篇诋毁某位领导人的文章,她拒绝妥协,并愤怒地表示:“我的文章里不会有谎言,我永远不会为钱写作。”不愿成为雇佣文人,她毅然离开。但凭借早期对一些知名案件的报道,她在新闻界已崭露头角。20岁时,她为意大利顶尖刊物《欧洲人》撰写了一篇新闻稿,从此站上了更大的舞台。 1954年,她带着几件简单的衣物,开始了一边旅行一边工作的生活。她为《欧洲人》撰写报道,深入世界各地。她在伊朗的宫殿里与王后讨论时尚与电影,也观察到其背后的隐忍与悲苦;她揭示好莱坞明星光鲜背后的荒诞,将这些写成《好莱坞的七宗罪》。在伊斯兰国家,她目睹女性透过囚笼般的罩袍打量天空与人群,这些经历最终形成了长篇报告文学《无用的性别》。 法拉奇的记者生涯尤为辉煌。她坦言:“作为一个贫穷的女孩,我通过记者这份工作证明自己不仅可以和男人一样生活,还能环游世界,见证一切。”她特别投身战地报道,1967年,她赴越南战场,将生死置之度外。她在背包上留下嘱托:“若我遇难,请将遗体交给意大利大使馆。”穿着迷彩服的她深入战场,用生命记录真相。除了越南,她还报道了马丁·路德·金遇刺、底特律大骚乱、罗伯特·肯尼迪遇刺等重大事件。 在墨西哥“特拉特洛尔科事件”中,她因军方镇压抗议而身中三枪,被误当作尸体拖进停尸间,直至一名神父发现她尚有气息。这次经历让她对生死有了更深理解,但并未使她退缩。法拉奇认为,自由源自内心的解放,而英雄是追求自由的最本质象征。在她的纪实小说《一个男人》中,这种理念得到了深刻体现。