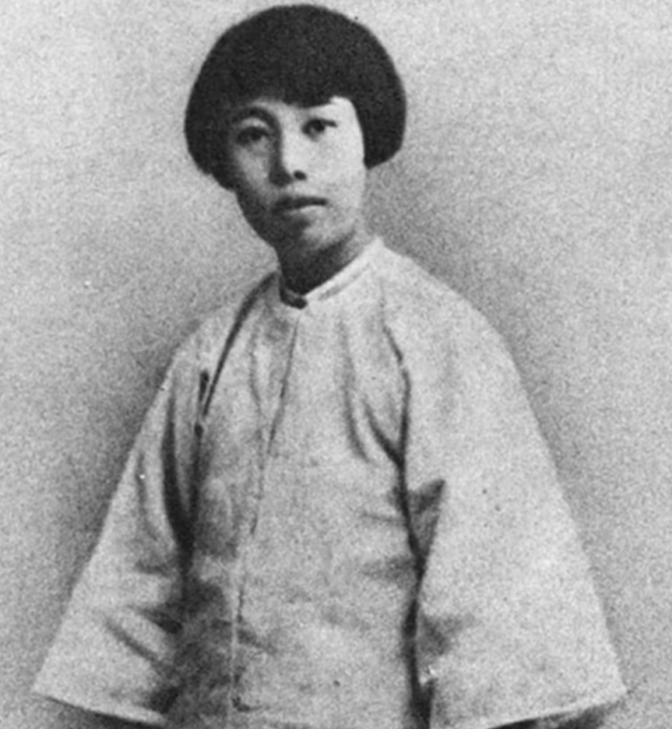

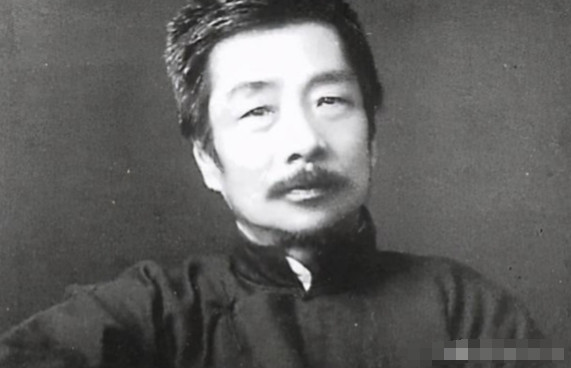

1936年,与鲁迅分别15年的闰土病逝,终年57岁。没想到20年后,闰土的孙子收到了一份特殊的邀请,这才改变了家族贫苦的命运轨迹。 鲁迅笔下的闰土其实原名叫章闰水,关于他的形象,鲁迅在《故乡》一文中是这样描写的,“紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈”。 章闰水走的时候,家里连口像样的棺材都凑不齐。儿子章贵福(闰土的儿子)跪在灵前,摸着父亲手上磨了一辈子的老茧——那双手种过地、捕过鸟、叉过猹,最后还是没撑住一家人的日子。此后十几年,章贵福接着租种地主的田,苛捐杂税压得他直不起腰,冬天一家人挤在漏风的土坯房里,孩子冻得直哭,他就把仅有的薄被裹在娃身上,自己蹲在灶前烧柴禾取暖。 闰土的孙子叫章忠明,打小就听爷爷的故事。村里老人说,当年迅哥儿(鲁迅)回故乡,给过章家不少帮助,送过钱,还让闰土的儿子去学堂念过几天书,可惜后来兵荒马乱,学堂停了,那点笔墨底子也搁荒了。章忠明12岁就跟着爹下地,手上的茧子比同龄孩子厚三倍,他总问:“爹,迅哥儿写的那些,真能让咱过上好日子?”章贵福叹口气:“先生的字是好,可咱这泥腿子,还得靠种地吃饭。” 1956年春天,乡文书突然找到章家。土路上的拖拉机扬起一路尘土,文书跳下来说:“章忠明在家不?县里文化馆来的信,请他去参加扫盲班,管吃管住,还发课本。”章贵福愣了半天,接过那封印着红印章的信,手都在抖——信里说,鲁迅的作品早成了课本里的文章,县里知道章家是“闰土后人”,想着帮孩子脱盲,将来能找份体面营生。 章忠明背着娘连夜缝的布包去了县城。扫盲班的老师知道他的来历,总多教他认几个字:“忠明,你爷爷是迅哥儿写过的人,更得好好学,别让先生的笔墨白写了。”他听得认真,白天在课堂上抄字,晚上就着煤油灯复习,作业本上的字从歪歪扭扭到方方正正,半年就脱了盲,还能给家里写家书。 后来,文化馆推荐他去公社的农技站当学徒。章忠明肯下苦,跟着技术员学育种、学施肥,把从书上学的知识用到地里——他种的水稻比别人亩产多两百斤,村里人都说:“闰水家的孙子,不光会种地,还懂‘学问’了。”1960年,他被评为县劳动模范,戴上大红花那天,特意回了趟老家,在爷爷的坟前磕了三个头:“爷爷,迅哥儿的字没白写,咱真的不靠土坷垃糊口了。” 章忠明后来成了公社农技站的站长,教乡亲们科学种田,还把儿子送进了大学。每次说起往事,他总提那封邀请信:“不是咱运气好,是先生的文章让更多人记得章家,记得像咱这样的穷人。新中国来了,才真把‘让穷人识字’落到了实处。” 有人说,是鲁迅的文章改变了章家的命运。可章忠明不这么想:“先生的字是引子,真正让咱翻身的,是这个让泥腿子能识字、能靠本事吃饭的时代。”当年闰土脖子上的银项圈,早被变卖换了粮食,可迅哥儿笔下的那份对底层人的关怀,隔着几十年的风雨,终究结出了果实。 你说,文学的力量到底有多大?它不能直接种出粮食,却能让一个贫困的家族被看见、被记挂,在时代的浪潮里,抓住改变命运的手。这种力量,是笔墨的温度,还是人心的光亮? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。