入选最佳防守阵容次数最多的球员为:

1.邓肯 :15次,8次一阵,7次二阵 2.加内特:12次,9次一阵,3次二阵 3.科比:12次,9次一阵,3次二阵 4.贾巴尔:11次,5次一阵,6次二阵 5.皮蓬:10次 8次一阵,2次二阵

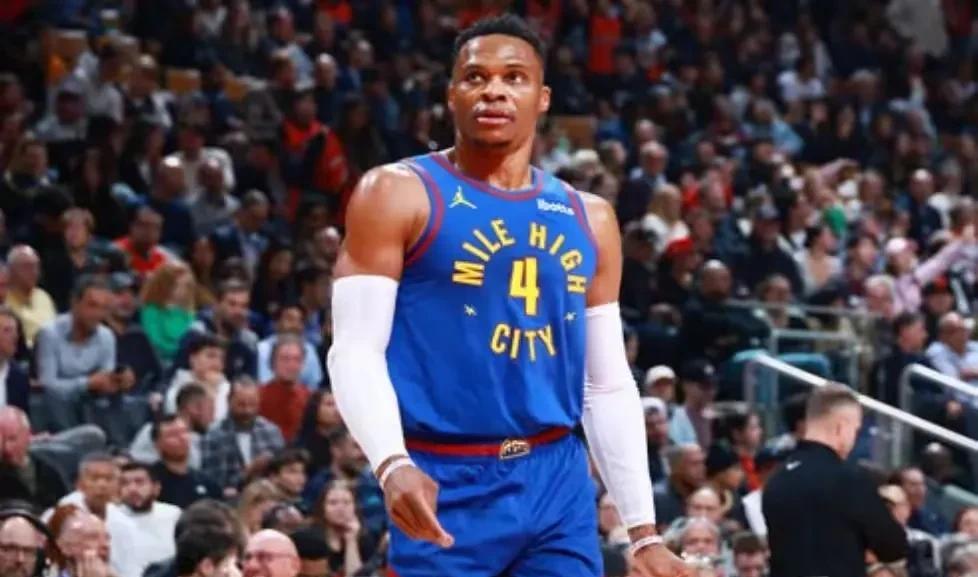

历史入选最佳防守阵容最多的5位球员中,4人是前场球员,只有科比是后场球员,而且还是得分后卫,非常不易。

防守是数据体现不出来的,很多球员只注重进攻,不喜欢防守,因为防守耗费体力不说,还不容易出成绩,拿不到大合同。尤其是明星球员,更不愿意防守。一般都把防守交给角色球员,去干脏活累活。

后场球员入选最佳防守阵容比前场球员难度大的多。从最佳防守球员奖就能看得出来,21世纪,只有斯玛特一个后卫拿过最佳防守球员,其他都是前场球员。

看着这份名单,邓肯、加内特、贾巴尔、皮蓬,清一色的大个子,科比的名字挤在里面确实扎眼。想想也合理,篮下是最后一道防线,盖帽、篮板这些数据多显眼,评委们投票时眼睛自然容易往内线看。大个子们往油漆区一站,威慑力肉眼可见,影响力覆盖面积也大。后卫呢?你得像个橡皮糖一样粘着对方箭头人物满场飞奔,脚步快得像闪电,还得预判传球路线,时不时来个抢断。这些活儿,干得漂亮吧,数据栏里可能就多一两个抢断,干得不好?嘿,立马变成对方集锦里的背景板。累死累活防下几个回合,功劳可能还没一个轻松的空位三分来得响亮,这买卖确实不太划算。

说防守不值钱,拿不到大合同,这话听起来刺耳,但现实就是如此。球队经理们数着得分、助攻、三分命中率,这些数字多直观,多好用来谈价钱。防守效率值、对位难度降低值?这些东西太抽象,说服力总感觉差那么点意思。明星球员的心思更活泛,进攻端多扔进几个球,镁光灯追着跑,赞助商找上门,全明星票数蹭蹭涨。防守?流一身臭汗,搞不好还多几次犯规麻烦,影响自己漂亮的得分数据。这笔账,精明点的球星都算得过来,把体力省下来用在刀刃上,把“脏活累活”丢给蓝领队友,成了不少人心照不宣的选择。难怪球迷总怀念那些攻防一体的老派球星,像乔丹、科比那样愿意在防守端也拼尽全力的超巨,现在真是稀罕物了。

后场球员想挤进最佳防守阵容,甚至拿DPOY,难度的确翻倍。斯玛特能拿奖,除了他本身够硬够拼,多少也占了点“稀有”的光。规则也在帮倒忙,现在这联盟,稍微碰一下外线持球人就是哨响,防守人手脚被捆得死死的。你想想看,外线防守者最拿手的贴身紧逼、上手干扰,现在动不动就吹犯规,这还怎么防?反过来,内线防守虽然也有“体毛哨”的困扰,但他们至少还有身高臂展的天然屏障,站在那儿就是一种威胁。后卫防后卫,那是真刀真枪拼脚步、拼预判、拼意志,容错率低得可怜,一个失位就可能直接送分。时代在变,比赛节奏越来越快,三分越投越多,对外线防守者的要求反而更高了,你得防突破、防投篮、还要会挤掩护,十八般武艺样样都得精通,这活儿真不是人干的。

不过话说回来,把“防守交给角色球员”这种论调,是不是也有点过时了?顶级强队拼到最后,光靠几个蓝领擦屁股可不够。看看那些年总冠军级别的队伍,核心球星在防守端同样得玩命。詹姆斯关键回合去防箭头,库里增肌提升对抗,字母哥、伦纳德本身就是攻防一体的标杆。防守赢得总冠军,老话能流传这么久,总归有点道理。数据体现不了全部?没错,但现代篮球分析也在进步,高阶数据越来越细化,防守真实正负值、防守影响力这些指标,专业人士心里门清。一个能锁死对方核心、破坏战术体系的球员,价值绝不亚于一个得分手。只是这种价值,转换成真金白银的大合同或者铺天盖地的赞誉,确实慢热了点。

说到底,防守拼的是态度,是牺牲精神,是那种不在乎数据栏、只想赢球的狠劲。科比能在长人如林的防守榜单上占据高位,靠的就是这股子狠劲,他享受那种在攻防两端都击垮对手的感觉。邓肯、加内特们十几年如一日构筑起球队的防守脊梁,同样是伟大职业精神的体现。时代在变,规则在变,但防守的价值从未真正贬值。只是,像科比这样以后卫身份在防守荣誉上比肩甚至超越历史级内线的壮举,在未来很长一段时间里,恐怕都很难有人复制了。这份榜单上唯一的后卫名字,分量格外沉重。