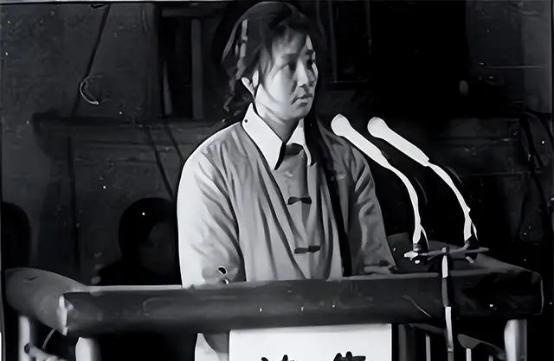

1978年,女知青公然带枪冲进医院行凶,制造了三死一伤的枪击大案,但法院在量刑时,却只判了她15年! 蒋爱珍,1956年出生于浙江绍兴,父母都是当地学校的教师,家境不算富裕但充满书香气。她从小勤奋好学,成绩名列前茅,性格坚韧不服输。1972年,16岁的她刚初中毕业,正赶上国家号召知识青年下乡支边,她满腔热情,跟着当过兵的哥哥蒋根土去了新疆石河子,加入生产建设兵团农八师144团一营一连。戈壁滩上的生活艰苦,风沙大,活儿重,她却从不喊累。摘棉花、修水库、挑水灌田,她干得比谁都卖力,手上磨出厚茧,衣服常被汗水浸透。1973年,她因表现突出加入共青团,次年被选送到144团医院的护理员短训班,结业后留在医院工作,负责给病人换药、打针、记录病历。她的努力没白费,20岁那年入了党,还当选医院党支部委员和团支部书记。因为枪法准,她还兼任了民兵排长,被团场领导称为“军垦一枝花”。她成了年轻人眼里的榜样,可谁也没想到,这朵花后来会沾上血迹。 蒋爱珍在医院工作兢兢业业,但她的优秀却引来了一些人的嫉妒。医院党支部副书记张国政,是她哥哥的老战友,年轻有为,深受领导器重。蒋根土曾托张国政多关照妹妹,这本是人之常情,可在医院的李佩华、谢世平、钟秋、戴淑芝四人眼里,却成了可利用的把柄。这四人早就看张国政不顺眼,觉得他年纪轻轻就爬上高位,风头太盛,心里不服。他们琢磨着没法从工作上找张国政的毛病,就把主意打到蒋爱珍身上,想从男女关系上做文章,泼脏水,搞臭两人的名声。 1978年3月17日晚,蒋爱珍正准备回绍兴探亲,收拾好行李后留在医院值班室。晚上,张国政和另一名同事过来叮嘱她路上注意安全。这本是正常的同事往来,可李佩华等人却抓住了机会。第二天,医院里开始流传她和张国政的绯闻,流言像长了翅膀,传遍了团场。大字报一张接一张贴出来,字里行间全是污蔑,内容不堪入目。蒋爱珍从一个受人尊敬的护理员,变成了人人议论的对象。她申诉无门,找领导反映情况,却没人理会。团党委派了工作组调查,组长杨铭三却因与张国政有旧怨,调查走过场,偏听李佩华等人的说辞。医院的公告栏上,污蔑她的大字报越来越多,甚至还有人画了恶毒的漫画。她曾交往过的青年医生被警告疏远她,另一个安慰她的同事也被迫公开检讨。她的信被私拆,宿舍门前常有人徘徊,生活被彻底打乱。 流言的压力像一座山,压得蒋爱珍喘不过气。她从活泼开朗的小姑娘,变得沉默寡言,整天低着头。夏天,她被钟秋和谢世平当众辱骂,羞辱的话像刀子一样扎人。她试图为自己辩解,可没人愿意听。她的精神状态越来越差,甚至写下遗书,想一死了之。但仇恨的种子也在她心里扎了根。9月29日清晨,她拿起了五三式步骑枪,走进144团医院,接连开枪,造成李佩华、钟秋、戴淑芝三人死亡,谢世平受伤。枪声惊动了附近的民兵,她被当场制服,枪支被夺下。 案件发生后,石河子地区炸开了锅。医院为三名死者开了悼念会,可职工和群众的反应却出乎意料。很多人觉得蒋爱珍是被逼上绝路,才做出极端的事。石河子法院院长王心如亲自带队调查,走访了团场职工,查阅了所有大字报和调查记录,发现流言的源头和真相。 1979年10月20日,《人民日报》刊登了《蒋爱珍为什么杀人》,详细报道了案件始末,指出她是因长期受诽谤和羞辱才走上极端。文章一出,全国哗然,各地群众寄来两万多封信,为她喊冤。律师白长林接手了她的案子,提交了大量群众联名信,证明她受迫害的经过。一审法院判她无期徒刑,她不服上诉。1985年,二审考虑到她的遭遇和悔改态度,改判15年有期徒刑,剥夺政治权利5年。 蒋爱珍在狱中表现良好,每天按时劳动,缝纫衣服、编织袋子,手指常被针扎得红肿。她收到全国各地寄来的五万多件信件和物资,感受到社会的温暖。1991年,她刑满释放,回到绍兴。政府为她安排了工作,她在一家街道诊所当医务工作者,继续为病人服务。她报名参加了中专函授班,认真学习医学知识,桌上总是堆满书。穿着白大褂,她低调而认真地工作,偶尔会提到对被害者家属的愧疚,表示愿意照顾他们的老人。她的故事传开后,不少人感慨,流言杀人不见血,公道却总会到来。