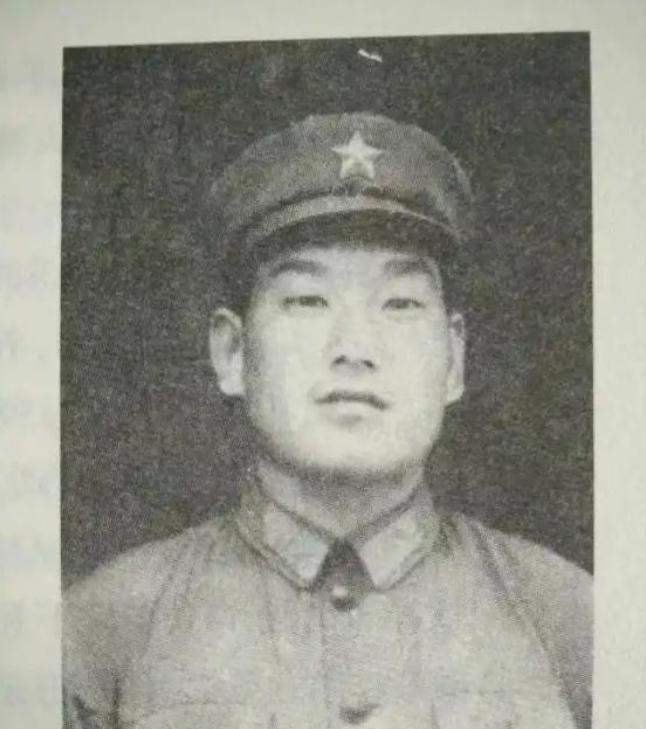

2013年,原工兵一团政治处的宣传干事韩维民,去麻栗坡烈士陵园给战友王悦发扫墓,负责管理的张园长告诉他:“王悦发同志牺牲29年,一个来扫墓的家人都没有,真可怜!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一个名字,在冰冷的石碑上沉默了29年,这29年里,除了风雨,再没有亲人前来祭扫,这背后,不是无情,而是一段被贫穷牢牢锁住的辛酸。 故事的主人公叫王悦发,山东新泰一个小村庄的小伙子,1984年,他23岁,是原工兵一团的炊事兵,那年南疆战事吃紧,他随部队开赴云南麻栗坡。 谁也没想到,这个总在灶台边为战友们忙活的身影,会在一次炮击中永远倒下,再也没能站起来,部队很快寄来了烈士通知书和一张黑白照片,从此,他就活在了那张照片里。 但英雄牺牲了,可留给家人的,却是更深的泥潭,王悦发走后没几年,他父亲因悲伤过度离世,两个哥哥也相继病故。 并且家里只剩下一个92岁的老母亲赵贯英,一个残疾的弟弟王悦祥,还有一个妹妹,几亩薄田和邻里的接济,勉强撑着这个破碎的家。 从山东到云南麻栗坡,四千多公里,弟弟王悦祥说,那是“把房子卖了都凑不齐的数”,老母亲常年咳喘,连村口的卫生院都舍不得去,又怎么敢想那遥远的路,她总念叨着“想去看看俺儿”,可话一出口,就被眼泪噎了回去,这一等,就是29年。 转机,出现在2013年的清明,王悦发原部队的宣传干事韩维民,特地来麻栗坡烈士陵园为战友扫墓。 而陵园负责人恰好路过,一句无心的感叹,却像针一样扎进了韩维民心里:“这个叫王悦发的同志,牺牲29年了,没一个亲人来看过,怪可怜的。” 这让韩维民心里一沉,他记得这个炊事兵,问清原委后,他当即给老部队——驻同安某部政委林晖打了电话。 但电话那头,林晖政委久久没有说话,再开口时,声音都在抖,满是自责:“我们团在自卫还击战里牺牲了7个战友,王悦发的家人过得这么难,我们竟然一无所知,这是我们的失职!” 在挂了电话,林晖政委立刻在全团开了紧急会议,他说,无论如何也要帮这位老母亲了却心愿,而部队里迅速发起募捐,与其说是响应号召,不如说是一种集体愧疚感的爆发,官兵们踊跃捐款,短短三天,三万块钱就凑齐了。 这笔钱送到山东新泰时,老母亲赵贯英正攥着儿子那张发黄、卷边的黑白照片发呆。 当听说终于能去云南看儿子了,老人浑浊的眼睛里突然有了光,接着眼泪就决了堤,她一遍遍哭诉:“俺儿啊,娘对不起你……娘没本事,穷了一辈子,连去看你一眼的路费都拿不出……” 而她颤抖着叮嘱弟弟妹妹,一定要替她给部队官兵们磕头,她说这笔钱,不是施舍,而是“给英雄娘家人的体面”。 直到2013年7月,弟弟王悦祥和妹妹终于坐上了去云南的火车,四千多公里的路,火车哐当了几天几夜,可兄妹俩几乎没合眼。 当刻着“王悦发”三个字的墓碑出现在眼前,妹妹腿一软,当场就跪了下去,哭着伸手擦去碑上的泥痕,哥哥王悦祥则从包里掏出一捧家乡的黄土,轻轻撒在墓碑边上。 临走时,他又蹲下,从哥哥的墓前抓起一把泥土,用手帕小心包好,他说,要把这土带回家,让娘埋在屋前的小山坡上,这样,“儿子就能看见家了”。 后来,那抔土真的埋在了山坡上,老人时常去那坐坐,她说风吹草动,都像是儿子回来了。 这场迟到了29年的祭扫,与其说是圆了一个母亲的心愿,不如说是揭开了一道我们所有人都该感到羞愧的伤疤,英雄在前线用生命换来了后方的安宁,他们的家人,凭什么要在后方过得如此艰难? 好在,这个故事的结局,不止于眼泪,王悦发的故事触动了很多人,麻栗坡烈士陵园后来做了专门登记,开始主动联系牺牲战士的家人。 并且山东新泰当地的退役军人服务站,也对赵贯英老人实现了常态化的关怀,定期上门送药、量血压,节假日陪着聊天,老人欣慰地说:“国家没忘了俺儿,我这辈子心里踏实了。” 而照顾好烈士家属,从来不是什么施舍,而是一笔我们欠下的、必须偿还的良心债,他们的亲人用生命为我们挡住了黑暗,我们就该把光明送进他们的家,这才是对“英雄”二字,最起码的尊重,也是对历史最好的告慰。 【信源】官兵捐款为烈属筹路费 烈士92岁母亲圆29年扫墓梦——中国新闻网