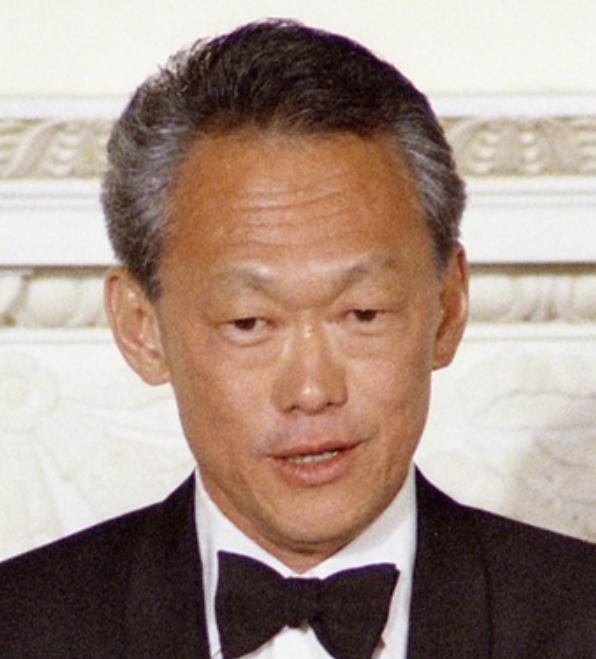

1965年新加坡脱离马来西亚后,华人商会组团游说李光耀,希望将汉语作为国语,而李光耀态度强硬,说除非击倒自己,否则汉语永远不会成为新加坡国语! 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 独立刚刚宣布的那个夜晚,会议室里仍然充斥着争吵与不满,新加坡中华总商会的代表刚走,带着一脸愤怒和失望,他们的意见被拒绝,他们提出的方案被彻底驳回。 他们不能理解为什么在这个华人占多数的新国家里,居然不能让华语成为国家的主导语言,李光耀并不感到意外,他早知道这场风波迟早会来,也早预料到会是这样一场无法调和的冲突。 李光耀从小成绩优秀,靠奖学金一路念到英国,在那片完全陌生的土地上,他第一次意识到自己原来根本不是世界的一部分。 在剑桥的法学院,他发现英语不是知识的附属品,而是体系本身,他看清楚了,如果不能掌握这个体系,就注定永远在外围打转。 他用了四年时间,在法律体系中站稳脚跟,又花了十年在殖民政府的机构里理解权力的运作方式,当他回到新加坡,开始接管政务的时候,语言已经不是一个文化问题,而是一个现实问题。 街头巷尾依然是方言横飞的世界,官方机构却用英语运作,华人社群努力维护母语,还有部分人坚持着使用英语。 那时候的教育系统混乱无序,不同学校用不同语言授课,师资不均,资源混乱,毕业生之间几乎无法交流。 李光耀提出的最初方案是“双语政策”,他的设想是保留母语教育的同时,用英语作为共同的教学语言,计划一经推出,立刻受到欢迎,他以为这是平衡族群利益的最佳方式,却很快被现实击溃。 全国统一课程标准推行不下去,师资严重短缺,教材翻译滞后,学生在夹缝中挣扎,华校的学生英语成绩普遍低下,英校的学生汉语几乎一片空白。 三年时间过去,教育部提交的评估报告中,语言混乱导致整体学力下降,大量学生无法顺利完成基础教育,李光耀面临的是一场几乎让教育系统崩溃的危机。 此时正值新加坡建国之初,经济尚未起步,劳动力急需重新配置,各类工业化项目刚刚启动,大量外资在观望,国际谈判、投资合约、跨国协作全靠英语交涉。 一次在外商会议上,一位中资代表因翻译错误导致条款理解偏差,最终放弃投资计划,李光耀当场发怒,他意识到这种语言的不统一,正在成为国家发展的真正障碍。 与此同时,政治上的分歧也愈发明显,部分左翼组织借用华语作为群众动员工具,通过报刊、电台大肆宣传,他们掌握语言就掌握了话语权,继而控制舆论和群众情绪。 英校出身的技术官僚和政策执行层则普遍使用英语,他们掌握系统,却脱离基层,国家变成两套语言、两种势力在博弈的战场。 李光耀必须作出抉择,他重新召集内阁会议,反复讨论教育路线、行政用语、媒体语言、国际交流用语等所有领域。 他亲自下达命令,要求所有公务文件统一使用英语,同时逐步取消以族群语言划分的学校系统,华文、马来文、淡米尔文全部作为“第二语文”处理,进入文化课程体系,不再参与主要教学事务。 此举引发轩然大波,最先反弹的是华文社群,多位商会和文化团体联合发起抗议,他们认为这是对华人根基的否定,是新加坡汉语文化走向边缘化的开始。 甚至有人警告,李光耀这样下去会彻底失去华人支持,李光耀的回应非常简单,他调动所有资源,把教育改革列为国家核心计划之一,从头建立一套完整的英文教学体系,培训大批英语师资,推动统一课程教材。 他亲自监督英语考试系统的制定,推动国立大学以英语授课作为硬性要求,他在国会中推进法案,修改语言使用条款,限制族群语言在公共领域的主导地位。他不再退让。 随着新加坡开始工业化,大量跨国公司进入,劳动力培训全面转向英文系统,政府与外国谈判效率提升。 孩子们开始能在十二年基础教育后掌握流利英语和基本母语,出国留学、进入外企、参与全球竞争的比例不断上升。 李光耀的决策开始显现成效,国际评级机构将新加坡列为“英语非母语国家中最具语言竞争力”的国家之一。 但这一切来的并不轻松,在新政推行的最初五年,方言报纸销量骤降,许多传统学校因语言改革而关闭,不少老一代教师被迫提前退休。 语言改革成为新加坡现代化过程中最剧烈的一场阵痛,李光耀顶着来自四面八方的压力,没有退路,他清楚这不是短期博弈,而是国家根基的重建。 在他看来,如果继续在语言上搞平衡、搞妥协,最终新加坡只会陷入分裂和停滞,他赌的是未来,他相信新加坡不是一个种族的国家,而是一个需要共同规则和统一平台的新型社会。 李光耀在政治生涯的最后几年,从未公开谈过当初那场语言风暴,他知道这场仗打得很冷酷,但他也知道,如果再来一次,他仍然会做出一样的选择。 新加坡的语言不再是族群的标签,而是生存的系统,在这个系统里,每个人都要学习、竞争、适应。