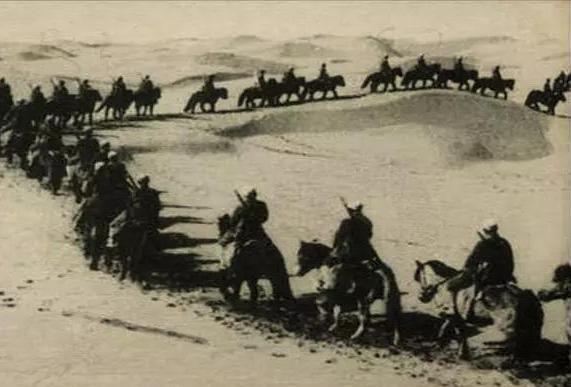

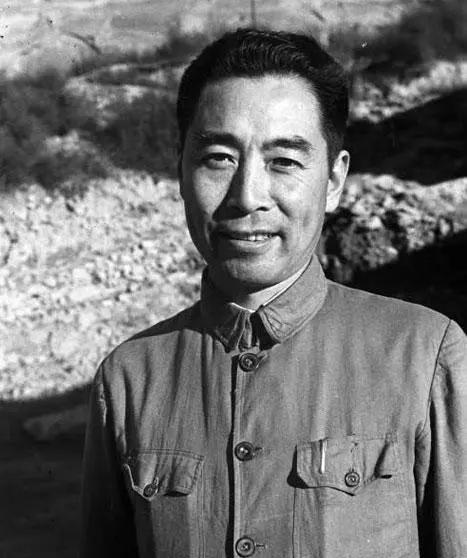

开国少将嗜酒如命,困难时期酒精兑水喝?60岁得肝硬化,82岁离世 “1959年的凌晨一点,再给我半杯,不然脑子不转!”荒凉戈壁里,一个沙哑的声音夹着笑意从简易砖房传出来。警卫抬头一看,举杯的人就是时任西北某导弹试验基地副司令的李福泽。那一年,他四十七岁,头顶星空,衣袖里还塞着几页最新的参数计算草稿。 不少老兵后来提到他时都会说:“李副司令身上的味儿混着酒精、机油、风沙,凑在一起就是实验场的味道。”醉酒指挥在别处是大忌,可到了李福泽这里,却成了一个既令部下担心又暗自佩服的怪脾气。 把镜头拉回1912年冬天,烟台海边的李家大宅灯火通明,豪气十足。李家掌柜李子云做啤酒和进出口生意,名下房产“二三百间”夸张却不算离谱。出生在这样的家庭,本可一辈子做闲散公子哥,可小李福泽偏偏喜欢往图书、报馆里钻。十七八岁,从私塾到北京汇文中学,他一路追着《新青年》《东方杂志》啃。 到上海读大学时,他一个月生活费五百大洋,折合今天大约相当于几十万。钱够花,却没挡住他愤怒:校门口一次又一次戒严、搜书、抓同学,让这位富家子暗暗咬牙。他偷偷写传单,也帮被捕同学请律师。“家里有矿”在那一刻成了他资助革命的天然优势。 1937年卢沟桥枪声一响,李福泽干脆把“出国深造”的名目写进电报向父亲再要钱。钱一到手,立刻换成步枪、子弹、军靴。一支叫“鲁东抗日游击队第七支分队”的队伍随即在胶东崛起,李福泽自任指导员。有人说他“左口袋酒壶右口袋手枪”,其实不假:行军路上,他常边走边抿,部下笑称“喝的是胆子”。 父亲终究得知真相,不仅被日本宪兵与国民党特务轮流关了几个月,还赔上大笔赎金。李家生意就此折损大半。尴尬的是,李福泽职业生涯却一路高升:营长、团长、旅长,直到1949年授衔时披上少将肩章。 李福泽有一个让干部头疼的小毛病——制服洗得发白,鞋后跟磨得斜斜,却非要在腰里别个小酒壶。1950年代初,华东某军区搞大阅兵,他穿着旧军装、拎着酒壶往检阅台走,被年轻战士错当成炊事班老班长,差点拦下来。脱帽敬礼时胸口那一排勋表晃得人眼睛都花,尴尬就此化解。 1958年,他奉调到西北荒漠,主持导弹与卫星地面试验。这里远离闹市,道路难行,三天两头断炊。战士把枣树叶磨碎掺进高粱面,仍常常吃不饱。“没有酒咋办?”他皱皱鼻子,从实验室调来医用酒精,加三倍水,再扔进一粒盐,“凑合能下口”。老伙计劝他少喝,他摆手:“不来两口,大脑像锈住。” 外界政治风浪一次次吹到基地门口,他一句“山高皇帝远,我们只盯天上的火箭”挡回去。一份机要文件要求大家写“思想汇报”,他翻了翻说:“不写也不送,先把第二级发动机点火试完。”很多技术骨干因此免受干扰,直到今天仍把那几句话当护身符。 常年烈酒加高原气候,把他的肝脏折腾得够呛。1974年,腹水、黄疸一起来,他只好转到北京三〇一医院。病历上写:“酒精性肝硬化,建议绝对禁酒”。护士刚转身,他就让警卫翻箱找小酒壶,被逮个正着,苦笑不止。更糟的是,“四人帮”把他扣上“里通外国”的帽子,理由竟是导弹试验涉及保密,他“故意保守不汇报”。 关了四年,1978年冬天才放出来。审讯记录上的问题大多无稽,连办案人员都尴尬。走出那道铁门,他拍拍腹部说:“肝还在,酒先忍一忍,该干的活儿还多。”两年后,中央军委为他彻底平反,家属领回那枚迟到的一级独立自由勋章。 晚年住在总参招待所,老朋友探望,桌上永远两样东西:翻得卷角的《孙子兵法》、一只二两装的小酒瓶。医生提醒,他总是点头答应,转脸又偷偷抿一口。“哎,解放前我靠它壮胆,后来靠它提神,现在嘛,只是让舌头记点旧味道。”1994年夏天,他在轻轻的呼吸声里离世,确切年龄八十二岁。遗体告别那天,导弹部队派代表敬上一杯青稞酒,摆在勋章旁,无人阻拦。 李福泽的故事挺矛盾:敢用家产支援抗日,却改不掉对酒的依恋;指挥尖端武器,又常常蓬头垢面;不按规矩办事,却让一座基地躲过无意义的政治折腾。几十年烽火、风沙、烈酒裹在一起,塑成了一个有缺口、也有棱角的将军形象。或许正因这些不完美,他才显得分外真实,可敬、可叹,也可思。