在特朗普通过“真实社交”平台高调宣布“刚刚与日本达成了巨大的协议”时,全球贸易舞台再次感受到了他强势手腕的震动。这份被特朗普称为“可能是有史以来最大”的协议,主要涉及两项关键内容:首先,美国将对日本商品征收15%的对等关税;其次,日本则计划以创纪录的5500亿美元资本注入美国市场作为回应,并承诺将美国企业的利润分成比例定在90%。特朗普声称,这一交易将直接“创造数十万个美国就业岗位”,并帮助美国打开日本的汽车、卡车及大米等敏感农产品市场。

对于这项协议,日本官方表现出了复杂的“欢迎”姿态。根据消息人士透露,这项成果归功于日本经济再生担当大臣赤泽亮的“顽强谈判”努力。从表面上看,协议似乎能显著“减轻日本民众的不安感”,但实际上,在其背后却隐藏着许多未解的疑问。日本产业界如何看待15%的关税?这一问题仍然悬而未决。所谓的“顽强”,在特朗普设定的高关税框架下,更多是一种不得不做的止损选择,经济现实最终压倒了外交姿态。

然而,就在日本的贸易方向似乎尘埃落定之际,台湾地区却突然陷入了更严峻的贸易风暴之中。7月21日,美国财政部长贝森特的一席话如同雷鸣般响起。他明确表示,对于那些尚未与美国达成最终协议的地区(台湾地区被普遍认为是最受影响的),特朗普政府保留将关税“反弹回到4月2日的水平”的权利。这一“4月2日水平”并非空穴来风——在特朗普于该日宣布的全球性“解放日”关税方案中,台湾地区被明确列入,税率定为32%。

贝森特的言论揭开了关税威胁的真面目,他直言不讳地将8月1日的关税生效期限称为“谈判手段”,其目的是“对相关贸易伙伴施压,迫使他们达成更好的协议”。贝森特的逻辑冷酷而清晰:关税越高,对方屈服的可能性越大。“关键在于协议的质量,而非协议的时限”,贝森特进一步强调,实际上等于承认白宫正在挥舞关税大棒,准备等待以榨取更多利益,哪怕这意味着台湾地区将面临32%的关税威胁。

这番赤裸裸的威胁把台湾地区当局置于了前所未有的困境之中。岛内的产业界原本就对潜在的32%高关税感到忧虑,而如今,美国财长的言论进一步加剧了岛内的恐慌情绪。与日本通过5500亿美元的投资换取15%关税优惠的方式相比,台湾地区面对的则是高达32%的关税压力。贝森特虽然补充道“届时我们可以继续谈判”,但这也仅仅是表面上的缓和,实则前提是台湾必须首先承受这次“重击”。日本式的“让步”换“优惠”路径,对于台湾而言似乎更加遥不可及,更别提美方所要求的“高品质协议”——其本质上不过是最大化美国利益的一种手段。

特朗普的贸易战略逐渐显现出其真实面貌:这是一场基于“美国优先”原则的极限施压游戏。通过高额关税的威胁,他成功撬开了市场并从中获得了大量的投资。日本模式的成功表明,这种策略的确能取得一定的成效,而台湾地区却不幸成为这一策略的最新实验对象。32%的关税威胁悬在台湾头上,它的存在不仅仅是为了实现贸易平衡,更是在逼迫台湾在经济和更深层次的战略上作出妥协,迎合美国的意图。

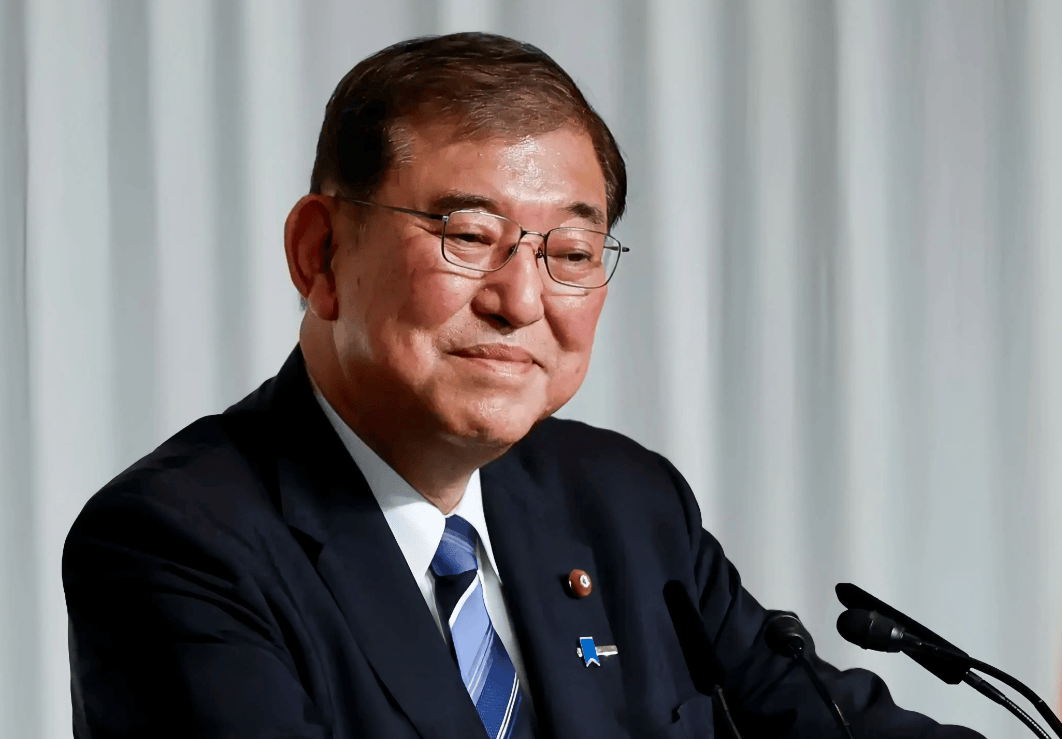

如今,台湾地区正站在一个进退两难的十字路口。是选择效仿日本,以高昂的经济政治代价换取一个相对“温和”的15%税率,还是在32%的关税威胁下硬生生求生?无论选择哪条路,都意味着巨大的牺牲。石破茂作为日本自民党高层,虽然并非直接参与谈判,但面对本国通过重大让步达成的协议,其推动的经贸政策空间必然会受到挤压,这对他来说无异于一场“噩耗”。而对台湾地区的赖清德而言,美国财长贝森特发出的“回调至32%”警告,无疑是一场严峻的政治风暴,甚至可以称之为“天塌了”。特朗普挥舞的关税大棒精准地砸向东亚经济版图上最敏感的地带,而每一次落点,都伴随着日本、台湾等盟友或合作伙伴的沉重喘息与无奈的权衡。