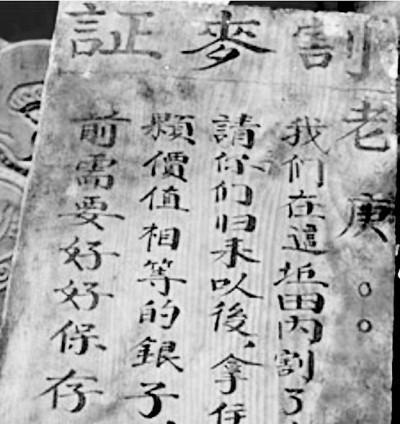

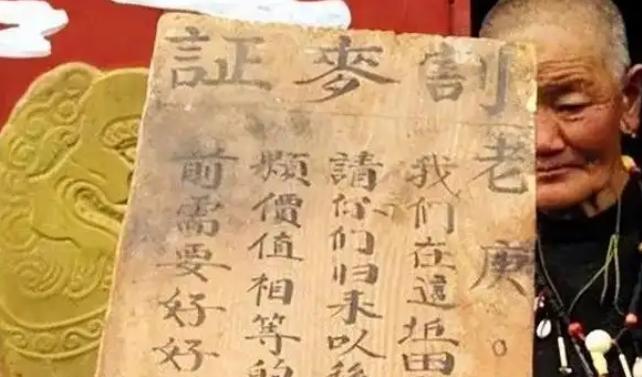

1935年,红军翻过松潘草原后,当地藏民发现田里青稞被收割了,藏民们便以为是红军不问自取,私自拿走了粮食。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1935年,红军长征穿越松潘草原,正值青稞成熟的时节,草原之上金浪翻滚,田野沉甸甸地托举着一季的收成,然而在克藏村,村民返家时,却惊讶地发现自家田里的一片青稞已被收割。 他们望着空落落的地头,只觉得愤懑与心酸一股脑地涌上心头,昔日耕作的汗水仿佛被风卷走了,而留在田头的一块刻着汉字的木板,他们既看不懂,也无从问起,只当是某种随意丢弃的废料。 那一刻,藏民心中的疑云悄然种下,尽管没有当面目睹,但他们认定是途经的红军动了手,他们曾听说这支部队纪律严明,不拿群众一针一线,但如今田地被割,颗粒不剩,这种“言行不一”的落差无疑加深了误解,而实际上,事情远比他们所能看见的更复杂。 那时的红军刚翻越岷山山脉,穿行在海拔三千多米的草原沼泽地带,疲惫不堪,兵员锐减、体力耗尽,最要命的是口粮已经枯竭。 大部队在毛尔盖短暂停留时,军需系统已进入极度紧张状态,野菜吃尽,皮带已被熬汤,许多战士靠嚼树皮勉强维生,就在这时,克藏一带的青稞田成为唯一可能的活命希望。 但部队高层并未因困境而松懈纪律,在无主的田地面前,他们做出一个艰难的决定,在不得已的情况下收割一部分青稞,但必须留下清晰的物证,确保日后偿还,并明确不能伤及百姓来年口粮和种子。 于是军中挑选出几批人员,专责前往田间收割,他们依照从地方旧档案中抄录的户籍资料,严格核算各户可能拥有的粮食盈余,仅取急需之量。 在收割后的空地边,每位执行任务的战士都要完成一个额外的步骤,用木刀或铁器,在准备好的木板上刻下内容清晰的“割麦凭据”。 这块木板上写有部队名称、借用粮食的大致数量、用途说明,最关键的是附上一句承诺:将来可持此牌在苏维埃政府领取折价粮食或实物作为偿还,这些木牌有的被钉在房屋门板上,有的放在院中明显处,也有的安放在藏民可能返村时易于看到的位置。 这一份诚意,却未能被即刻读懂,由于当时大多数藏民不识汉字,加之对红军来历一知半解,这些刻字的木板对他们而言不过是陌生而突兀的符号。 他们看不懂牌上的内容,更无人讲解原委,于是愤怒与误会日渐滋生,一些木牌被当成柴火烧掉,有的被弃置在山沟或猪圈边角,最终随岁月湮没。 这段误解在村中流传了数十年,一些老人反复提起当年那片被割空的青稞地,将红军视作违背诺言的外来者,尽管松潘地区后来不断有关于红军守纪借粮的口述流传,但对于当年亲历者而言,这份误解如刺,深藏在心中。 直到2011年,时间终于将真相带回,克藏村的一户藏族人家在整理老屋时,从一个垫着酥油柜角的木板上扫去了积尘,这块看似普通的木头,被人一眼认出并非寻常之物。 板面上虽已有风裂,但依然清晰可辨地刻有“前敌总政治部”“割麦凭证”等字样,经过地方文物部门鉴定,这是一份红军长征时期留下的原始借据,内容真实,字迹完备,具备极高史料价值。 当政府提出愿依照红军承诺给予补偿时,这户人家的长者坚定表示拒绝,他们说,红军当年在风雨中走过草地,留下的不仅是这块木牌,更是信义。 如今国家昌盛,家家温饱,若要再因八十年前的一点青稞索取赔偿,反倒失了人心,这块木牌不该用金钱衡量,它应当保留下来,成为家族与国家历史连接的见证。 最终这块木板被捐赠至博物院,现今陈列于展馆之中,供来往游客凝视与思索,裂纹遍布的木质表面静静地诉说着一段曾被遗忘的记忆,它提醒着世人,那年红军在最艰难的处境下,也从未动摇纪律与信念,而一场跨越时空的误解,也终因信义的兑现而得以化解。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:华西都市报——一块木板“割麦证”记录“牦牛革命”的艰辛