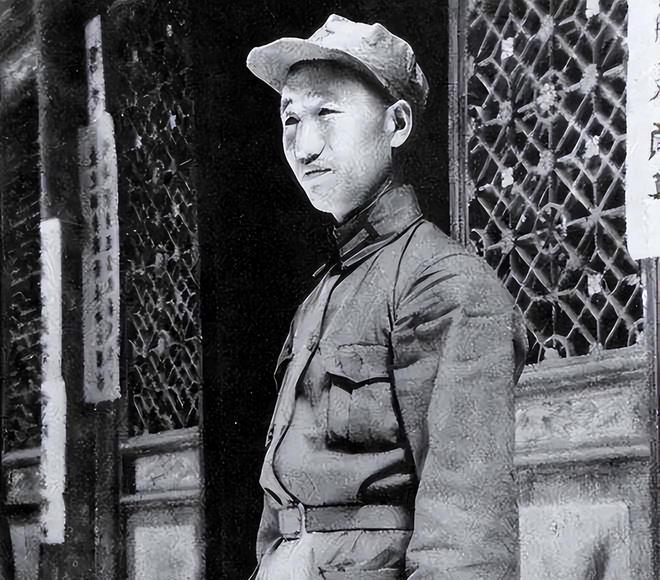

1949年,刘伯承听说原配还活着,并且日子过得很艰苦,就托人给她带信,想把她接到南京享福,原配却说:“我不去,你也不要回来!” 1949年深秋,南京。警卫员递给刘伯承一封信,说道:“司令员,川东地委转来的。” 谁知,这封信,打开了刘伯承尘封多年的记忆,将他的思绪拉回了几十年前的故乡。 1905 年冬天,重庆开州赵家场。一间土坯房里,13岁的刘伯承跪在父亲病床前。 父亲刘文炳双手发抖,握住儿子的手,叮嘱道:“山娃子,程家闺女宜芝…… 你得好好待她……”话没说完,父亲的手一下子垂下去,没了力气。 父亲的临终嘱托,成了刘伯承心中一份沉甸甸的责任,也注定了他与程宜芝之间那段不平凡的缘分。 程宜芝11岁时,就被定下这门亲事。1910 年春天,16 岁的她穿着红棉袄。唢呐一吹,她被抬进了刘家。 拜堂时,刘伯承故意把新郎官服穿得歪歪扭扭。红绸带也斜挂在肩上。程宜芝偷偷抬头看。新郎官虽说蓬头垢面,可那剑眉星目的英气藏不住。 拜堂的闹剧过后,新婚之夜的气氛有些凝重,两人之间的对话更是简单直接。 刘伯承坐在门槛上抽旱烟。程宜芝端着一碗荷包蛋走出来,说道:“吃了吧,暖暖身子。” 刘伯承没接,闷声闷气地说:“我要去重庆读书。” 程宜芝低下头,绞着围裙。“我给你纳鞋底。” 婚后不久,怀揣着求学的梦想,刘伯承告别家乡,踏上了新的征程,这一走,便开启了他与程宜芝聚少离多的生活。 1912 年,刘伯承考进重庆将校学堂。临走前一晚,程宜芝怀着六个月身孕。在油灯下缝补他的军装。 她突然哽咽道:“俊泰要是个小子……就让他跟你一样读书识字。” 儿子的出生,让这个家庭有了新的牵挂,却也没能留住刘伯承远去的脚步,他心中的抱负,让他注定要走向更广阔的天地。 自此儿子刘俊泰出生后,刘伯承只回过两次家。1921年,他驻防奉节时,把妻儿接去住了三个月。 1927 年南昌起义后,刘伯承和家里断了联系。程宜芝一个人养儿子,还得伺候公婆。农忙时,她光脚在水田里插秧。大冷天,也得踩着水车浇地。 邻居王大婶劝她:“宜芝啊,伯承怕是回不来了,改嫁吧。” 她摇摇头回答:“他说过,革命成了就回来。” 生活的苦难没有压垮程宜芝,可儿子的变故却让她心力交瘁,这成了她坚守岁月里最沉重的打击。 刘俊泰18岁那年,染上了毒瘾。程宜芝跪在祠堂里,对着列祖列宗的牌位磕头。 “列祖列宗在上,我程宜芝没管好儿子,甘愿受罚!” 她抄起竹条打儿子。 毒瘾像附骨之疽,让刘俊泰的状况越来越差,程宜芝为了救儿子,几乎耗尽了家里所有的积蓄。 1940年,刘俊泰精神不对劲了。程宜芝卖掉最后一副银镯子,换了两副中药。药罐在灶台上咕嘟响。她蹲在门槛上啃野菜窝头。咸涩的眼泪,滴进粗瓷碗里。 刘俊泰的毒瘾,不仅毁了自己,还差点给刘伯承带来杀身之祸,这成了程宜芝心中难以言说的痛。 1927年秋天,刘伯承正在秘密联络点开会。突然,楼下传来巡捕的哨声。他赶紧从后窗翻出去,顺着水管滑到巷子里。 三天后,他在报纸上看到条新闻。“共党要犯刘某人差点被抓,他那不争气的儿子因为吸毒告的密。” 消息传到家乡,程宜芝气得浑身发抖,她既愤怒又心疼,对儿子的行为感到无比失望。 程宜芝知道这事时,正在给瘫痪的婆婆擦身子。她猛地站起来,朝儿子喊道:“俊泰!你对得起你爹吗?” 刘俊泰缩在墙角,浑身发抖。“娘,我…… 我毒瘾犯了……” 程宜芝抄起顶门棍就打。直到邻居们赶来拉开她。 时间一晃到了1949年,新中国成立了,刘伯承终于有了机会寻找家人,这封跨越千里的信,承载着他对程宜芝的愧疚与牵挂。 1949年10月,川东地委书记魏思文到了赵家场。程宜芝正在地里挖红薯。 村干部喊她:“宜芝婶,北京来人了!” 魏思文对她说:“伯承同志让我转告,接您去南京享福。” 突如其来的消息,让程宜芝心里百感交集,几十年的等待,终于有了回应,可她的内心却异常平静。 当晚,程宜芝反复摸着信封上 “刘伯承” 三个字。 她起身找出藏着的红棉袄,那是1910年的嫁衣。 经过一夜的思索,程宜芝做出了决定,她选择继续留在故土,不成为刘伯承的负担。 第二天一早,魏思文收到程宜芝的回信。信纸上的字歪歪扭扭:“家里评上红军家属了,政府每月给五斗米。你好好为国家做事,别惦记我。” 落款是 “宜芝 顿首”。 这封简短的回信,让刘伯承的心情久久不能平静,字里行间的理解与支持,更让他愧疚难当。 1957年冬天,程宜芝在睡梦中去世了。临终前,她把藏着的刘伯承照片放在胸口。照片背面写着:“伯承,我等了你一辈子。” 2012年,刘伯承元帅诞辰120周年纪念展上。程宜芝的红棉袄,和刘伯承的元帅服并排摆着。 玻璃展柜里,两封泛黄的书信静静放着。一封是1949年刘伯承的邀请函,另一封是程宜芝的回绝信。