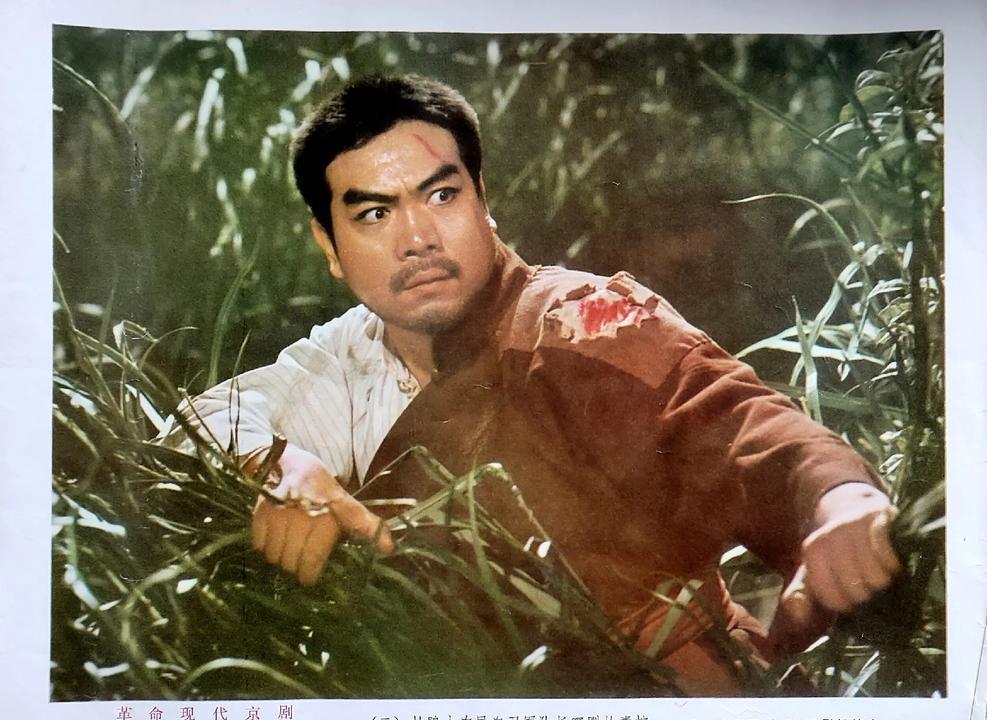

刘长瑜说:好的艺术自有其生命力!"样板戏"不是想制造就能制造的,也不是想消除就能消除的!国外观众对样板戏赞誉有加,国内却常常有人吹毛求疵,到底为何?王翼庆教授说:简单地否定"样板戏"是容易的!对"样板戏"采取某种坚决的拒绝和厌恶的态度,也许可以证明批判者鲜明的道德立场,但这毕竟只是一种简单的和粗糙的道德。如果我们不能够深入研究和理解"样板戏"的发生和运行的机制,我们也许能够对已有的"样板戏"做出明确的判断,但却未必能够真正有效地识别其它种种"样板"文艺现象。在今天,我们彻底否定了曾经发生过的"十年",难道我们就能够说"十年"从此永远成为过去了吗? 对于当下的人们来说,“样板戏”似乎是一个十分遥远的记忆。但有时它又恍若昨天的事。在今天,它那熟悉的旋律仍然间或回响在我们的耳边:或者是在节日庆典的舞台上,或者是在民众休闲娱乐时的包厢里,有时甚至是在无意之间的顺口哼唱中。事实上,我们这个时代的艺术生活与“样板戏”之间,依然存在着千丝万缕的联系。这种联系的性质和意义错综复杂,一时难以澄清。 而笔者感兴趣的是知识分子,特别是人文知识分子面对“样板戏”时的反应。我们无法证明这些知识分子对待“样板戏”的真实态度,但从表面上来看,他们(与一般民众相比)似乎更倾向于否定。在知识分子看来,“样板戏”往往就代表产生它的那个年代,对“样板戏”的否定也就意味着对那个年代的否定。知识分子从自己特有的理智和情感出发来否定“样板戏”,这一点并不难理解,而问题在于,他们的那些否定性的意见却充满了逻辑上的混乱。人们往往能够找到比较充分的理由和根据去彻底否定“十年”,而在对“样板戏”的否定方面却只有一些模糊、混乱、似是而非和自相矛盾的说法。 样板戏脱胎于京剧。而说起传统京剧和现代京剧之间的关系,特别是现代京剧里那些被称作“样板戏”的剧目,就不得不提到京剧大师梅兰芳先生提出的“移步不换形”这一艺术主张。这“移步不换形”到底是啥意思呢?简单来说,“移步”就是指京剧在发展过程中,不管是唱腔、表演还是其他方面,都要随着时代的变化、表现内容的不同而有所改变。就像我们走路一样,要往前迈步,不能一直原地不动。而“不换形”呢,就是强调不管怎么变,京剧的根本特质、传统风格不能丢。这就好比一个人,虽然穿着打扮、行为举止可能会随着时代变化,但他的本性、本质不能变。 梅兰芳先生提出这个观点可不是随便说说的,这是他长期艺术实践经验的总结。他55岁了,京剧表演艺术已经达到了炉火纯青的地步,经过深思熟虑才慎重提出这个观点。他这是对我国戏曲八百年来艺术发展道路的精辟概括,也是对未来戏曲永葆长青的祈望。其实啊,“移步不换形”和人们常说的“万变不离其宗”意思差不多。“移步”和“万变”都表示事物是变化的,而“不换形”和“不离其宗”则强调不管怎么变,本质是不变的。 在戏曲音乐创作方面,“移步不换形”有着重要的指导意义。戏曲音乐的创作及演唱要适应表现不同内容而“移步”变化,但又得尊重各剧种音乐自身的规律,以“不换形”保持音乐的传统风格。戏曲音乐创作的创新是渐变而不是突变。如果突变太大,观众会觉得“不像”某个剧种了;要是毫无变化地照搬老腔老调,又会让人觉得千人一面,百曲一腔,没有新意。梅兰芳先生的“移步不换形”以辩证的思维解决了既“移步”又“不换形”的关系,让人感觉既“熟悉”又“新鲜”,既“新鲜”又“熟悉”。 在现代京剧的创作中,也应该继承和发扬传统京剧的行当和流派。不能一味地打破,而应该在继承的基础上进行创新。就像“移步不换形”所说的那样,要在传统的基础上“移步”,进行适当的变革,但不能“换形”,不能失去京剧的传统风格。比如现代京剧《红灯记》里李铁梅的唱腔,就既有传统京剧的韵味,又符合现代人物的形象和情感。演员在表演的时候,运用了旦角的表演技巧,但又根据李铁梅这个现代人物的特点进行了创新,让观众既能感受到京剧的传统魅力,又能体会到现代人物的精神风貌。 再比如《智取威虎山》里杨子荣的唱腔,也很好地体现了“移步不换形”的原则。杨子荣是个英雄人物,他的唱腔要表现出他的豪迈、勇敢和智慧。演员在演唱的时候,借鉴了老生的唱腔特点,但又根据杨子荣这个角色的需要进行创新,使唱腔既有传统京剧的韵味,又能突出杨子荣的英雄气概。 从京剧的发展历史来看,传统和创新一直是相辅相成的。没有传统,京剧就失去了根基;没有创新,京剧就会停滞不前。梅兰芳先生的“移步不换形”就是在传统和创新之间找到了一个平衡点。他主张在继承传统的基础上进行创新,让京剧既能保持传统风格,又能适应时代的发展。