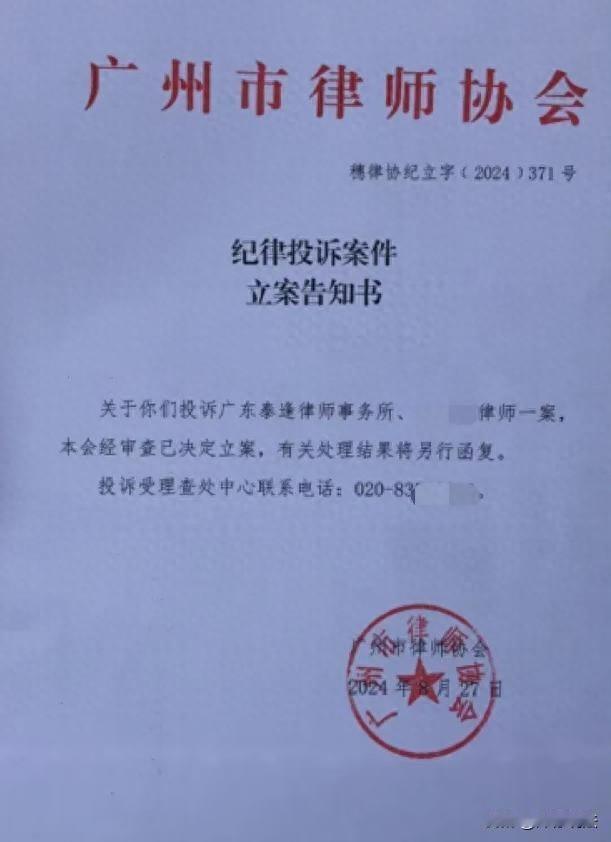

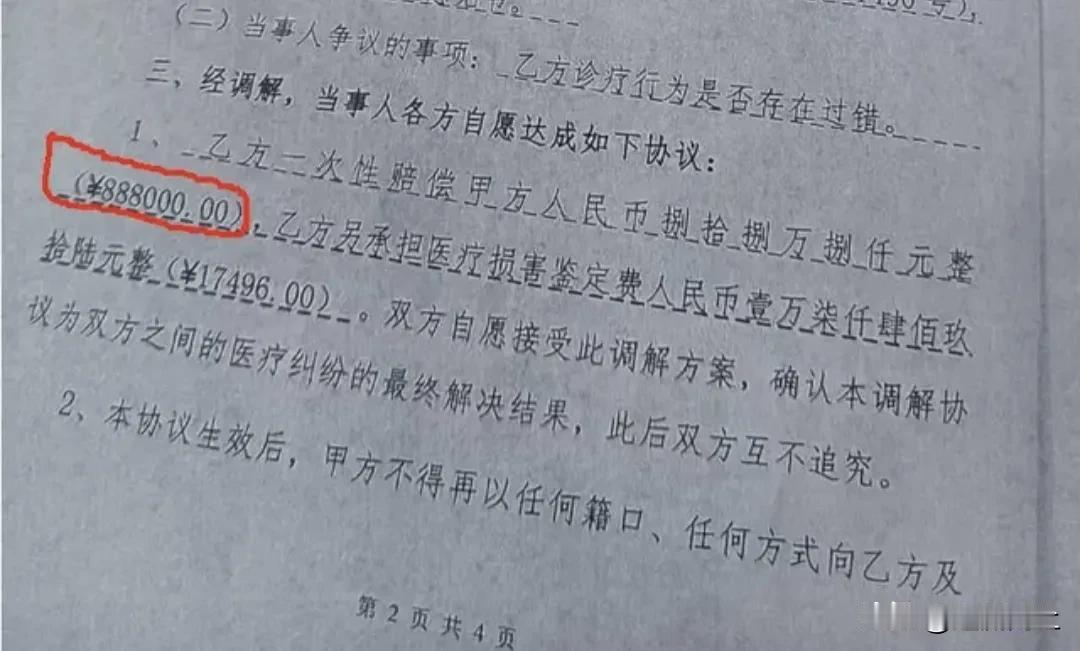

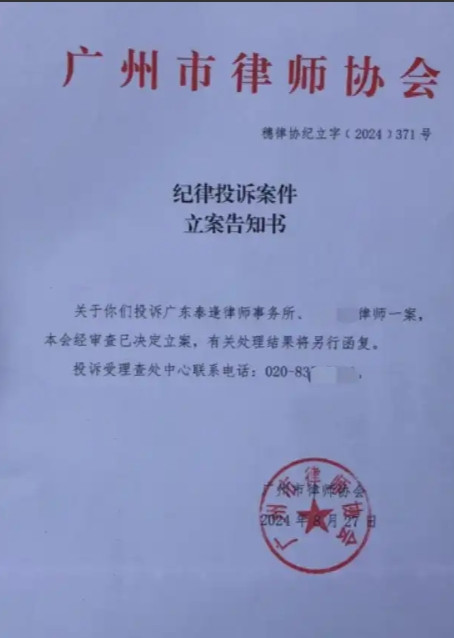

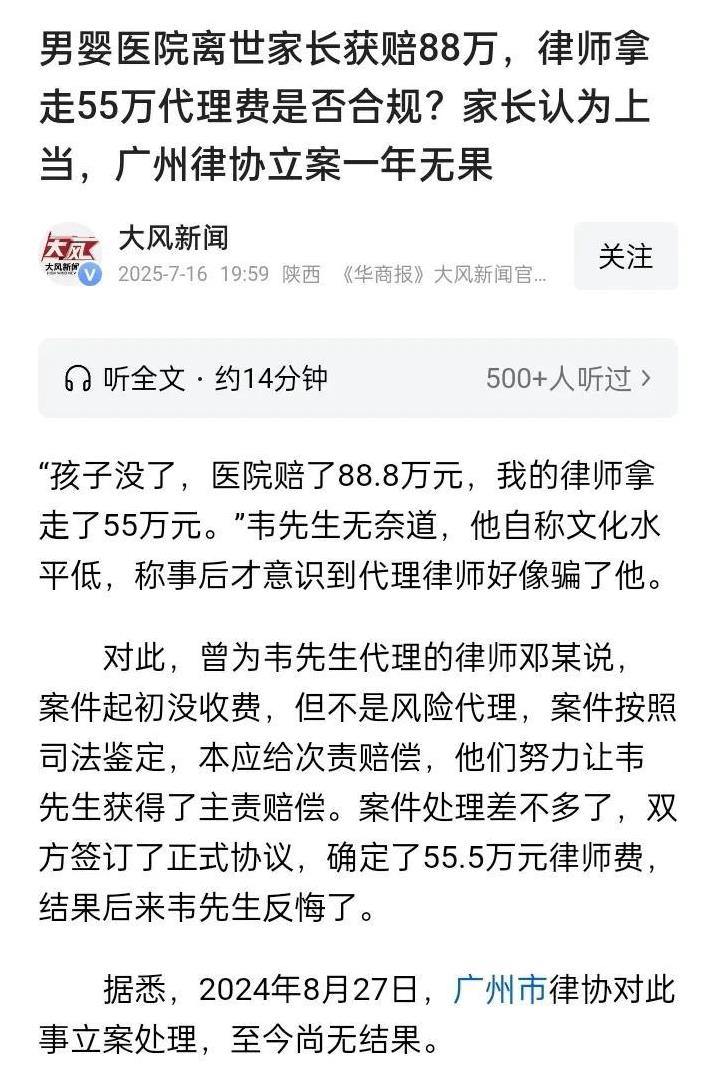

“离谱!”广州,一男子的孩子不幸在医院离世,他自己打官司只拿到5万赔偿。后来,男子找了律师帮忙,最终医院赔了88.8万。万万没想到,律师拿走了55万律师费,男子实际到手仅33万左右。男子有些后悔,认为律师欺骗了他,对前往律协投诉了代理律师。目前,律协已立案,但暂无结果。 据极目新闻7月17日报道,2022年,韦先生未满周岁的男婴在某医院离世。韦先生自行起诉医院,法院仅判决医院赔偿约5万元。 后韦先生委托邓某律师介入此案,而邓律师所在的机构最初以“科技咨询公司”名义与韦先生签约。在邓某律师参与下,案件通过调解方式解决,医院最终赔偿88.8万元。 在案件处理后期,韦先生与邓某律师所在的律所签订了《委托合同》,约定律师费为55.5万元。韦先生实际获得赔偿款约33万元,邓某律师方收取了55.5万元律师费。 韦先生事后认为收费过高且自己“被骗”,主要理由是其文化水平低,对协议内容理解不足,并指控律师存在欺诈行为,如告知赔偿额是79万元、签署空白承诺书等。 邓某律师则强调其团队付出的努力使赔偿额从5万元大幅提升至88.8万元,收费基于双方自愿签订的协议。 2024年8月27日,广州市律师协会对此投诉立案调查。 截至目前,律协尚无结果公布。 对此,有网友说,赔88万律师敢抽55万?这哪是维权分明是抢 钱!法律明明规定最多抽18%,他直接收六成多,跟放高利贷有啥区别?更别说用咨询公司签合同、让人签空白文件这些操作,摆明了钻空子欺负不懂法! 也有网友说,也不能说律师,没人家专业操作,家属自己打官司才拿5万,现在到手33万翻了多少倍?白纸黑字签的合同事后反悔,以后谁还敢接这种费劲的案子?觉得抽成高当初别答应啊! 那么,从法律角度,这件事如何评析呢? 1、邓律师 收取55.5万元律师费是否违反关于律师风险代理收费上限的强制性规定? 《关于进一步规范律师服务收费的意见》中明确,严格限制风险代理收费金额。律师事务所与当事人约定风险代理收费的,可以按照固定的金额收费,也可以按照当事人最终实现的债权或者减免的债务金额的一定比例收费。律师事务所在风险代理各个环节收取的律师服务费合计最高金额应当符合下列规定:标的额不足人民币100万元的部分,不得超过标的额的18%。 对于实行风险代理收费的案件,在标的不超过100万的情况下,实行风险代理收费的最高收费金额不得高于标的额的18%。 本案在邓律师的协调下,医院赔偿总额88.8万元,但邓律师约定收取55.5万元律师费,占比高达62.5%,显著超出法定上限,按18%计算应为约16万元。 即便邓律师主张其服务创造了超额价值,但强制性规定禁止以任何形式突破收费上限。超出部分应属无效,法院或律协有权责令退费。 不过,邓律师起初与韦先生签署的《咨询合同》约定“赔偿金23万元以上部分归乙方”,是否可以认定有效呢。 根据《民法典》第153条,违反法律强制性规定的民事法律行为无效。 此类条款可能因变相规避风险代理收费限制而无效。 2、邓律师最初以“科技咨询公司”名义签订《咨询合同》并代理诉讼,是否违反法律规定? 《律师法》第13条规定,没有取得律师执业证书的人员,不得以律师名义从事法律服务业务;除法律另有规定外,不得从事诉讼代理或者辩护业务。 现行法律明令禁止非律师机构以律师名义从事诉讼代理。仅有律师事务所可签订诉讼代理合同,科技咨询公司无此资质。 若邓某以科技公司名义签约却实际代理诉讼,则涉嫌无证执业。根据《律师法》第55条,非律师违法代理的合同自始无效,所收费用应全额退还,且可处违法所得一倍以上五倍以下罚款。 即便后期补签律所合同,前期行为仍属违法。 若科技公司与律所存在合作关系,实质构成违规业务分包。 结合《律师和律师事务所违法行为处罚办法》第6条规定,在律师事务所住所以外接待室承揽业务的承揽业务的,属于不正当手段承揽业务的违法行为。 邓律师如在律所之外借用科技公司接业务,则违反了禁止律师通过非律所渠道承揽业务的规定,依法可以采取罚款及暂停执行的处罚。 3、合同倒签日期是否影响其效力?是否构成欺诈? 《民法典》第148条规定,一方以欺诈手段使对方违背真实意思实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求撤销。 本案中,委托合同将签约日期从2024年5月31日提前至2023年12月15日,可能意图规避签约时案件已近终结的事实,此时风险代理的“风险”已消失。该行为涉嫌虚构合同订立背景,若导致韦先生误解而签字,可主张撤销合同。 若律师告知赔偿额为79万元,实际88.8万元并据此计算分成,构成故意隐瞒关键信息。签署空白《承诺书》更可能剥夺当事人知情权。二者若查证属实,均符合欺诈构成要件。 对于本案,大家有什么想说的?