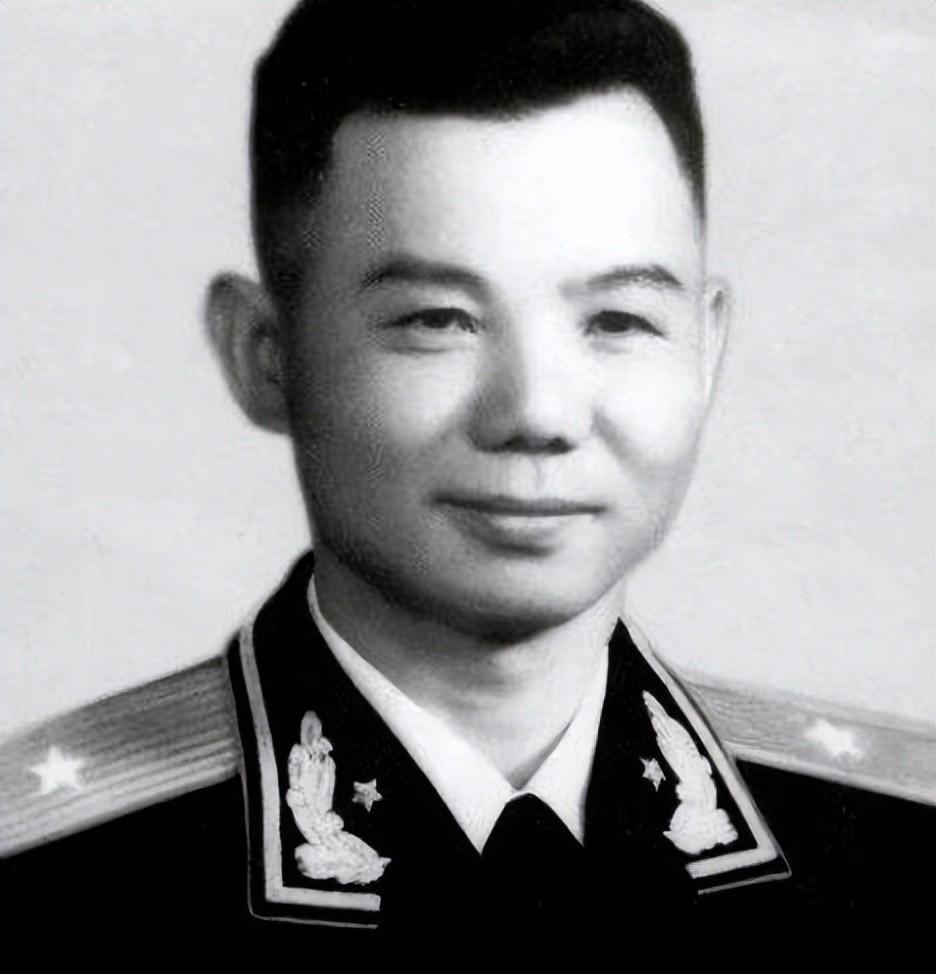

1951年,北京功德林战犯管理所突然接到一道"特殊"指令,刘伯承亲自点将,竟要这些战俘前往解放军军事学院担任教官。 【消息源自:《人民日报》2017年8月15日专题报道《刘伯承与军事学院的初创岁月》;《廖耀湘回忆录》1965年内部刊印本;南京军事学院1951-1961年教学档案】 1951年深秋的南京城,军事学院政委办公室里烟雾缭绕。刘伯承把钢笔往墨水瓶里重重一插,盯着墙上挂着的教员名单直皱眉——十几个名字后面都打着红叉,最后剩下的几个名字旁边标注着"理论有余,实战不足"。 "报告院长,政治部又退回三个国民党军官的教员申请。"秘书捧着文件进来,声音越说越小。刘伯承的独眼扫过文件上鲜红的"不宜任用"批示,突然抓起军帽就往外走:"备车,去功德林。" 功德林战犯管理所的审讯室里,廖耀湘正盯着铁窗外的梧桐树发呆。这个曾经指挥十万大军的将军,此刻穿着洗得发白的囚服,指甲缝里还留着昨天糊火柴盒沾的浆糊。当管教干部突然通知他"有首长接见"时,他下意识整了整衣领,却发现自己的将星早已被扯掉多年。 "廖先生,久仰了。"刘伯承的川音在走廊上就先传了过来。廖耀湘愣在原地——自从被俘后,还是第一次有人称他"先生"。更让他吃惊的是,这位解放军元帅进门就递过来一支"大前门":"你在缅甸打的仁安羌解围战,我在太行山都听说过。" 廖耀湘捏着烟的手微微发抖:"败军之将,不敢当......" "今天不谈胜败。"刘伯承突然凑近,独眼里闪着光:"我就问你,要是让你给解放军上课,敢不敢讲真话?比如辽沈战役里,你们到底输在哪?" 三天后的军事学院大教室里,三十多名参加过辽沈战役的解放军团级以上军官坐得笔直。当穿着没有领章的旧军装的廖耀湘走上讲台时,后排有个师长"啪"地把笔记本摔在桌上:"报告!我申请回避国民党反动派的课程!" 会场顿时鸦雀无声。廖耀湘的喉结滚动了几下,突然转身在黑板上画起地图:"1948年10月15日,锦州失守当天,我在新立屯接到命令......"他的粉笔突然折断,"啪"地弹到第一排的学员脸上。 令人意外的是,这个学员抹了把脸,反而把凳子往前挪了半米:"廖教员,当时你们兵团部为什么没在胡家窝棚设警戒哨?" 廖耀湘苦笑着解开领口纽扣:"这位同志问得好。当时我满脑子想着机械化部队要沿公路展开,却忘了林彪将军最擅长..."他突然抓起茶杯在沙盘上划了道弧线,"从这样的丘陵地带穿插!" 教室里响起窸窸窣窣的翻笔记声。那个摔本子的师长不知什么时候摸到了前排,正伸长脖子看沙盘。课后,刘伯承在走廊上拦住廖耀湘:"今天有个学员问我,能不能把您的课从每周两节加到四节。" 变化比预想的来得更快。第二年春天,廖耀湘的《机械化兵团在复杂地形下的运用》讲义被油印成册,扉页上赫然印着"供师以上干部学习参考"。最戏剧性的是某天深夜,当年在辽沈战役俘虏他的三纵参谋长,居然抱着作战方案来敲教员宿舍的门。 1961年特赦那天,廖耀湘在功德林门口又见到了刘伯承。老元帅从公文包里掏出本崭新的《毛泽东选集》,扉页上用毛笔题着"赠耀湘同志"。阳光照在墨迹未干的落款上,廖耀湘突然发现,自己囚服胸口不知何时已经别上了一枚小小的校徽——南京军事学院。