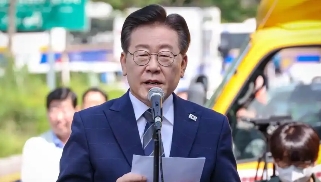

韩国前总统候选人李在明涉嫌选举法案二审

一审判决(2022年11月)首尔中央地方法院认定李在明在2021年总统竞选期间违反《公职选举法》,判处1年有期徒刑、缓刑2年。核心指控为:

否认与城南城市开发公社金文基处长的关系,而金文基在涉腐调查中死亡;

在国会审查中就京畿道用地规划问题作虚假陈述。

二审进展(2024年2月)检方要求加重刑罚至2年监禁,理由可能包括:

一审量刑过轻,未能体现“公职人员虚假陈述危害民主选举”的严重性;

可能提出新证据或强调李在明作为高层政治人物的责任。

争议焦点与法律依据《公职选举法》适用性该法第250条规定,候选人散布虚假信息损害选举公正性可处刑责。需证明:

李在明存在主观故意;

陈述内容客观上不实且足以误导公众。

关键证据问题

金文基案:需证明李在明实际与其存在关联(如通话记录、资金往来),而金文基死亡导致关键证词缺失可能影响证据链。

用地规划争议:需比对李在明的公开陈述与政府文件记录,确认是否存在实质性偏差。

潜在政治影响李在明的政治地位作为现任共同民主党党首,此案若定罪可能削弱其领导力,影响2024年国会选举布局。但支持者或认为指控出于政治打压,尤其在其多次批评现政府政策背景下。

司法公信力挑战

韩国历来对高官贪腐案判罚严厉(如朴槿惠、李明博案),但此案涉及“言论真实性”的边界,可能引发对法律模糊性的争议。

后续可能性二审判决:若维持或加重刑罚,李在明可能上诉至最高法院,案件周期延长;若改判无罪,检方或继续抗诉。

政治后果:若最终定罪,李在明或面临党内外压力,甚至丧失议员资格(依《公职选举法》被判处监禁以上刑罚者需退职)。

国际视角参考类似案件中,各国对政治人物虚假陈述的裁量标准不一。例如,美国对竞选言论宽容度较高,而韩国、日本更强调公职人员诚信义务,此案或成为东亚选举法实践的典型判例。

李在明案折射出韩国司法对选举诚信的严苛态度与政治斗争的复杂性。案件结果将影响其个人政治生涯,亦可能重塑《公职选举法》的适用尺度。最终需等待最高法院对“虚假陈述”构成要件及证据充分性的裁决。