山西大同“订婚强奸案”二审宣判在即:情与法的冲突与争议

原创 牛奶芒果 2025年04月17日 12:47 贵州

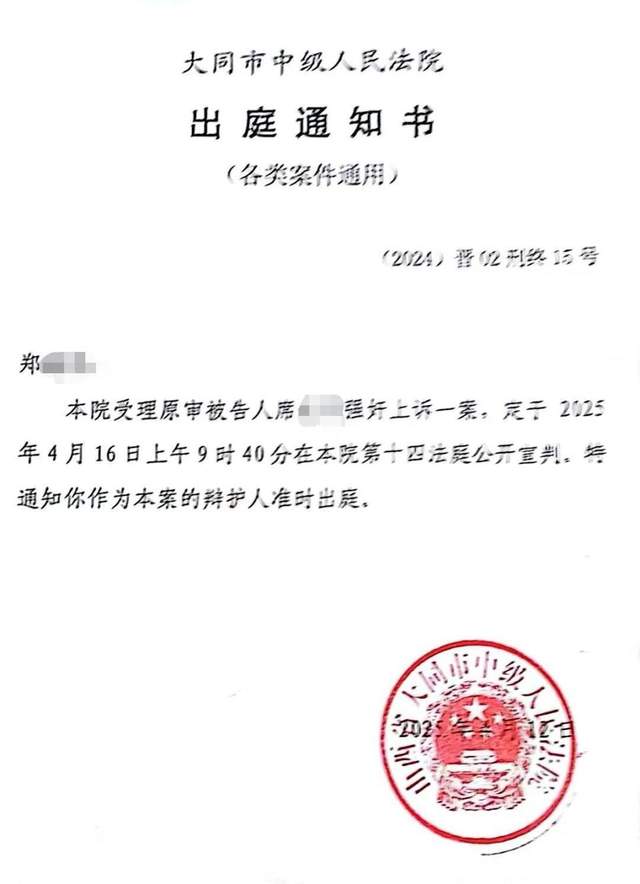

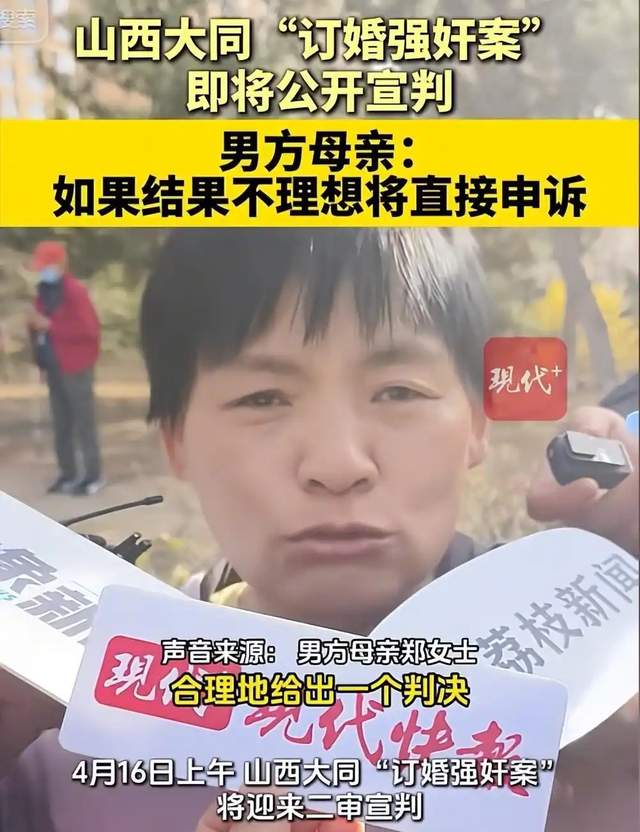

2025年4月16日,引发社会广泛关注的山西大同“订婚强奸案”迎来刑事与民事二审宣判。案件因涉及婚恋关系中的性同意认定、司法程序合法性等敏感议题,持续牵动公众神经。被告席某某的母亲郑女士在宣判前接受采访,坚称儿子无罪,并质疑案件侦办流程,而女方及其家属则始终保持沉默。

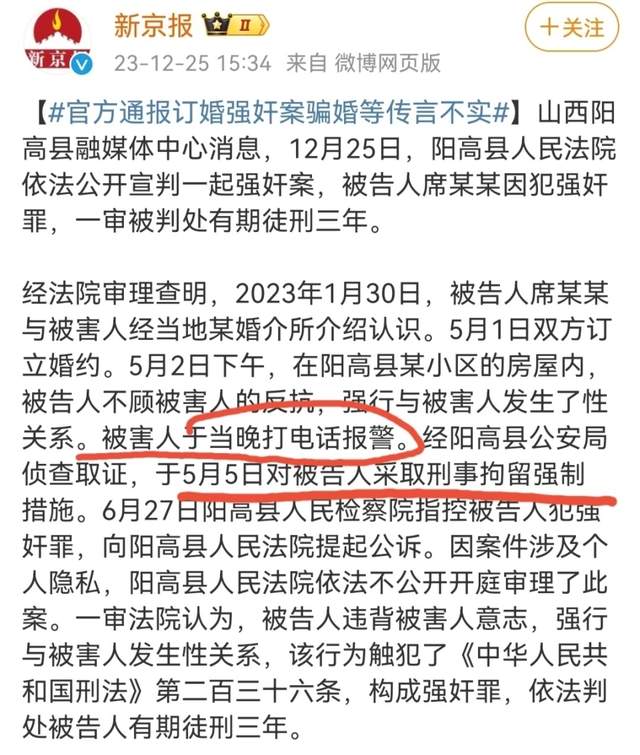

2023年5月,席某某与女方按民间习俗订婚,但未进行婚姻登记。据一审法院认定,席某某在订婚后违背女方意愿强行发生性关系,构成强奸罪,判处有期徒刑三年。席某某不服判决提起上诉,案件于2025年3月25日二审开庭,法院择期宣判。

郑女士反复强调,双方已谈婚论嫁,“感情不错”,矛盾源于女方家属的经济诉求——要求在房产证上加名及追加彩礼。她称,妥协加名是迫于“对方要抓人”的压力,但担忧“这样的媳妇会闹事”。对于“强奸”指控,她质疑:“订婚关系中的性行为如何构成暴力胁迫?批捕决定早于DNA鉴定结果,程序是否合规?”

案件侦办细节成为争议焦点。郑女士指出,席某某于2023年5月5日被刑拘,15日被批捕,但DNA鉴定报告19日才出具。她据此控诉公安机关“未等鉴定结果即报捕”、检察机关“仓促批捕”,并向大同市检察院提交材料,要求对12名办案人员以玩忽职守罪追责。目前检方尚未回应。

法院此前澄清,网传“骗婚”“敲诈”“女方有婚史”等均为不实信息,强调“订婚非法律婚姻关系”。而二审前夕,法院曾委托社区矫正机构评估席某某适用缓刑的可能性,但郑女士明确拒绝接受缓刑:“没做过的事,绝不认罪。”

郑女士的控诉折射出传统婚恋观念与现代法律认定的冲突。她认为,订婚即意味亲密关系的合法性,性行为不应被定性为犯罪;而法律明确,性同意的判定不受婚恋状态影响,关键在于是否违背当事人意志。这种认知差异成为公众讨论的核心。

“若儿子背负强奸罪名,未来如何生活?”郑女士的焦虑背后,是性犯罪污名化对个人及家庭的深远影响。而女方的沉默,则让案件另一面的叙事成谜。法律与伦理的碰撞、程序正义与实体正义的平衡,使案件超越个体纠纷,成为社会观念交锋的缩影。

4月16日上午,案件民事部分(婚约财产纠纷)与刑事二审相继宣判。郑女士表示,若结果不符预期将当庭申诉。无论判决如何,案件暴露的婚恋关系中的性同意教育、司法程序透明度等问题,仍值得持续反思。

一起“订婚强奸案”,撕裂了两个家庭,也考验着法律在复杂人情社会中的解释力。情与法的天平如何倾斜,终需回归证据与规则的框架。而公众期待的是,判决既能捍卫个体权利,也能传递对性自主权的坚定保护。