襄樊之战:三国鼎立的关键转折点究竟败在何处?

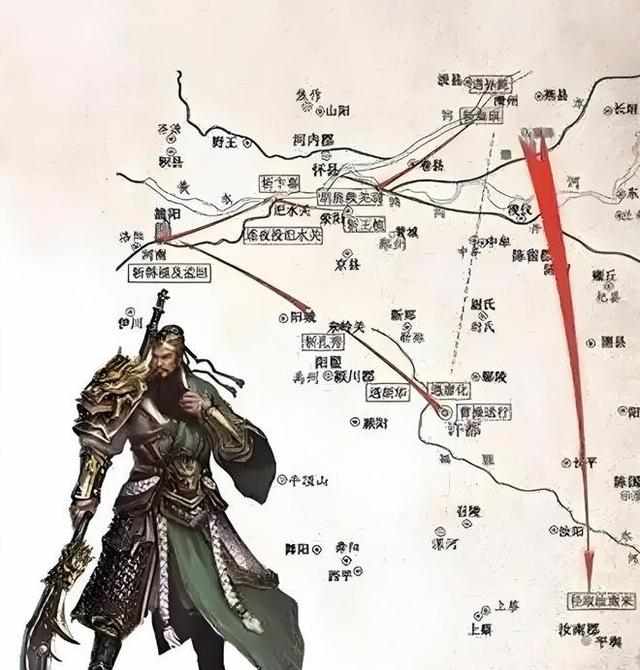

建安二十四年的襄樊之战如同一把锋利的手术刀,剖开了蜀汉政权光鲜表象下的深层病灶。这场持续半年的战役不仅是关羽个人命运的终点,更揭示了刘备集团在高速扩张中积累的战略缺陷。当我们拨开"大意失荆州"的迷雾,会发现这场败局早已在数年前就埋下了伏笔。

诸葛亮《隆中对》提出的"跨有荆益"战略看似完美,却忽略了地理政治的残酷现实。荆州作为三方势力交错的"火药桶",自赤壁战后就处于脆弱的平衡中。刘备入川时近乎掏空荆州的兵力配置,表面上是为了夺取益州,实则让这块战略要地长期处于危险临界状态。更棘手的是,随着法正等新贵崛起,原本负责统筹荆益的诸葛亮话语权减弱,导致两大战略板块逐渐脱节。

当刘备在定军山斩杀夏侯渊时,蜀中的经济已被拖到崩溃边缘。《华阳国志》记载的"男子当战,女子当运"景象,暴露了蜀汉政权造血能力的不足。讽刺的是,就在刘备沉浸于汉中称王荣耀之际,荆州的关羽却陷入"外无援军,内乏粮草"的双重困境。这种战略资源配置的严重失衡,为后来的惨败埋下了伏笔。

建安二十四年八月的暴雨造就了关羽"水淹七军"的辉煌战果,却也将他推向战略失控的深渊。三万曹军降卒的突然涌入,使荆州后勤体系承受着相当于十五万平民的粮食压力。这一意外胜利导致关羽不得不冒险夺取东吴的湘关粮仓,反而给了孙权撕毁盟约的完美借口。突发性胜利带来的资源错配,往往比失败更具破坏性。

孙吴的背叛看似突然,实则有迹可循。鲁肃去世后,主张"全据长江"的吕蒙逐渐主导东吴战略。就在关羽北伐的同月,孙权向曹操"乞降"的表态已暗示联盟关系的质变。更关键的是,刘备集团实现"跨有荆益"后,将彻底封死东吴的发展空间——这种地缘死局注定要用武力打破。

蜀汉体系的全面失灵当关羽在樊城前线苦战时,暴露出的是整个蜀汉政权协同机制的瘫痪:上庸的刘封坐视不理,汉中的刘备无力东顾,成都的诸葛亮深陷内政困局。这种各自为战的混乱局面,折射出快速扩张带来的整合危机——新兴的东州集团、益州本土势力与荆州元老之间隔阂日深。

曹魏的弹性防御艺术面对关羽的凌厉攻势,曹操集团展现了顶级战略家的应变能力。司马懿"联吴制蜀"的毒计将襄阳战场转化为消耗泥潭,张辽、徐晃等十二营精锐的"围魏救赵"战术,更是成功分散了关羽的兵力。当徐晃突破四冢防线时,蜀军的心理防线已先于阵地瓦解。

地理决定论的沉重一课荆州作为四战之地的宿命,终究不是个人勇武能改变的。诸葛亮"待天下有变"的战略期许,本质上是对地缘现实的美化逃避。当蜀汉同时保有荆益时,实则陷入两线作战的战略死局——既要防备北方的曹操,又要警惕东侧的孙权。

人才断层的致命代价关羽麾下谋士群体的薄弱令人震惊,与诸葛亮坐镇成都、法正辅佐汉中的配置形成鲜明对比。这种"猛将强,谋臣弱"的结构缺陷,在处置降卒、应对偷袭等关键时刻暴露无遗。伟大的军事统帅背后,必须要有睿智的参谋团队支撑。

合法性冲突的终极爆发刘备称汉中王后的"复汉"叙事,与孙权"讨羽自效"的政治诉求产生剧烈碰撞。关羽"汉寿亭侯"身份对曹孙双方合法性的双重挑战,最终引来了致命反扑。在三国博弈的棋局上,政治正当性往往比军事力量更能决定长期走势。

襄樊之战的硝烟散去后,留下的是关于战略平衡的永恒启示。蜀汉的失败并非简单的军事失误,而是政治算计、资源配置、联盟维系等系统能力的全面溃败。关羽的悲剧警示后人:任何宏大战略都需要与之匹配的执行体系,个人英雄主义终将败给结构性矛盾。三国鼎立格局在此战后彻底定型,历史的天平从此不再向蜀汉倾斜。