方济各生前留下两句话,中美都被提到,没能来华成其未竟之志

4月21日,梵蒂冈宣布,88岁的罗马教皇方济各因病去世。当下梵蒂冈方面的安排是,先举行9天哀悼仪式,之后葬礼和安葬日期将由枢机主教共同决定。按照方济各遗嘱,墓穴将设在罗马的圣玛利亚大殿地下,不做特别装饰。

回顾方济各的晚年,他的身体状况一直不好。在离世前的很长一段时间,他频繁出入医院,接受专业的治疗与护理。从医生透露的信息来看,他的健康状况令人揪心,不仅患有哮喘,还同时遭受双侧肺炎、肾衰竭等多种疾病的折磨。医生多次郑重劝告,希望他能够静心调养身体,尽量避免参加大型活动,以免加重病情。

(罗马教皇方济各)

但是这名教皇与传统宗教领袖不同,其在政治议题上具有较强的主动性。多次就国际冲突发表立场,与特朗普政府及美国保守派在天主教伦理与移民政策上的矛盾尤为突出。

在移民政策这一焦点问题上,方济各坚决反对特朗普政府推行的大规模驱逐移民政策。他言辞犀利地批评副总统万斯引用“爱的秩序”神学概念为政策进行辩护的行为,直言这一政策“建立在武力而非人性尊严上”。方济各始终强调,人类应该秉持无条件的博爱精神,对移民群体给予包容、理解与帮助。而万斯一方,则试图利用天主教正统教义为保守政策寻找理论依据,以此巩固政策的正当性。

就在教皇去世的前一天,两人还进行了会面,这一细节在方济各离世后引发了诸多猜测与讨论,万斯也因此遭到不少批评。而在移民政策上的意见,也算是方济各生前为美方留下的一番话了。

除了美国之外,方济各在处理对华关系和事宜上,也有较为独到的见解。在欧洲多国在外交政策上追随美国步伐,围堵中国之际。方济各站出来表态,称中国是一个伟大的国家,且其文化拥有无穷智慧。西方国家不应该害怕中国的崛起,中国有能力和全世界和平共处。

当下,梵蒂冈仍是欧洲唯一一个和台湾地区建立“邦交”关系的国家,但是在方济各担任教皇期间,中梵两国还保持着较为紧密的联系。对于外界认为其“亲中”的批判,方济各也做出过回应,他认为面对外交僵局,不可能一次性找到理想的方式解决掉。要在适应对方节奏的基础上解决问题。

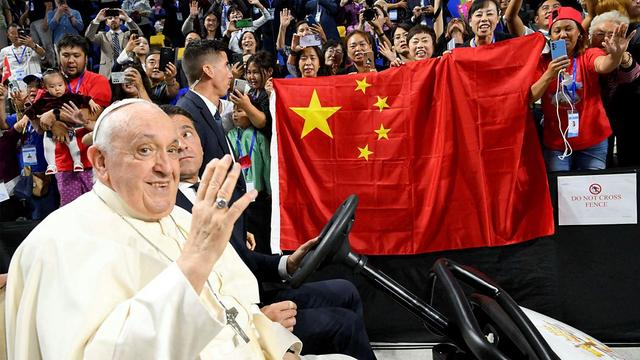

(方济各访问蒙古国时问候中国公民)

在各种场合中,方济各也多次释放了对中国的善意,以及期望和中方沟通的意愿。

2023年9月,方济各于访问蒙古国期间在草原竞技场的弥撒结束时,邀请两名来自我国香港的主教登台,并握着他们的手说:“我想借此机会向高贵的中国人民致以亲切的问候。”

去年9月份,教宗方济各结束对亚太四国的访问,在从新加坡返回罗马的航班上表示:“很希望能访问中国。”

去年11月,方济各还宣布,他每周公开接见活动的讲道将配有中文翻译。

中方这边,也多次回应了方济各的善意。在他任期内,其是首个获准飞越中国领空的罗马天主教教宗,并和中方签署了突破性的主教任命协议。

值得注意的是,从方济各自2013年就任以来的出访行程来看,他从北方的蒙古国,到韩国、日本、菲律宾、泰国、缅甸、哈萨克斯坦以及印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡,恰恰对中国形成一个圈。甚至可以说他已经多次到了中国的大门口,某种意义上显现他渴望到访中国的愿望。但如今这一愿望也成了未竟之志。

而站在中方的角度来看,方济各难以访华,主要有以下几点原因。

首先就是台湾问题。台湾问题是中梵关系的核心障碍。1949年新中国成立后,梵蒂冈逆潮流而动,不仅与中国断交,还拒不接受一中原则,与台湾地区保持着所谓的“邦交关系”。尽管方济各任内有所淡化与台湾地区的互动,但并未正式断交,这不符合建交最基本的条件,也使得其访华缺乏政治基础。

中方在台湾问题上立场坚定,台湾是中国领土不可分割的一部分,一个中国原则是国际社会普遍共识,也是中国同其他国家建立和发展外交关系的前提和基础。

(台湾问题是中梵关系的核心障碍)

其次,就是宗教治理模式存在差异。中国将宗教视为社会治理的一部分,通过相关政策和法规管理宗教事务。而梵蒂冈在宗教治理上有自己的传统和模式,双方在宗教管理理念和方式上的不同,也给双方关系的进一步发展带来一定挑战。

总之,无论是中梵关系改善,还是安排教皇访华,都需要在一个中国原则基础上,通过双方持续的对话、沟通与协商,妥善解决存在的问题和分歧,这样才能为访华创造必要的条件和氛围。