有人劝彭德怀少说话,他说:对毛主席讲真话,才是对革命负责

彭德怀元帅始终坚守原则,正直无畏,面对不公正现象,他勇于直言不讳。

在特殊的历史时期,某些高尚品格反而显得格格不入。正是由于这种与时代潮流相悖的特质,彭德怀同志遭遇了巨大的困境和挑战。这种本应受人尊重的性格特征,在当时的社会环境下却成为了他个人命运转折的关键因素。

1958年5月,中国共产党在八大二次会议上确立了《社会主义建设总路线》,并设定了在15年内超越英国的战略目标。这一年因此成为中国历史上一个重要的转折点。

农业成为这一时期的核心任务,国家明确要求将全国农业发展纲要的完成时限提前五年,并提出了“三年苦干,彻底改观”等激励性口号。在此背景下,“大跃进”运动迅速在全国范围内全面铺开,形成了广泛的动员和实施态势。

客观来说,当时人们追求进步、渴望加速发展的初衷是积极的。然而,那个时期无论是普通群众还是党员干部,整体素质都还不够高。虽然大家干劲十足,热情高涨,但普遍缺乏科学合理的工作方法。更严重的是,不少干部中存在虚报成绩、贪图个人荣誉的不良风气。

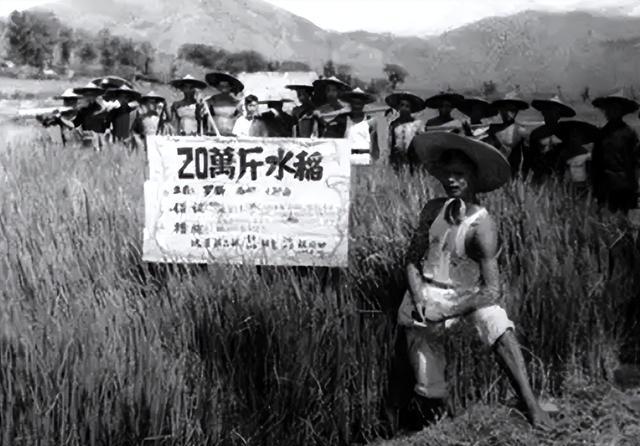

当上级下达任务指标时,部分基层干部为了表现政绩,往往会采取虚假手段。他们不仅声称任务已经“顺利完成”,还会夸大成果,声称超额完成目标数倍甚至数十倍,并将这种行为冠以“放卫星”的美名。

更为严重的是,领导层非但没有纠正这种风气,反而大力推崇,将他们作为榜样进行宣传,安排他们在各地巡回演讲。这种做法直接导致了各地区争相效仿,纷纷夸大产量。最初只是宣称亩产几千斤,后来逐渐攀升至亩产十万斤甚至三十万斤,最终演变成了一场无法控制的数字竞赛,局面愈发失控。

你走得越远,问题就越明显。

彭德怀从小就在田里干活,对种地这事儿门儿清。地整得咋样,庄稼长得如何,能收多少粮食,他瞄一眼心里就有数了。所以,当他听到有些干部吹嘘“一亩地能打几千斤、上万斤”的时候,压根儿就不信这一套。

彭德怀并没有急于回应,而是选择带领团队深入农田,实地观察庄稼的生长状况。

彭老总在多个地区进行了实地考察,但所见景象令他倍感忧虑。他指着田间的作物,直言不讳地问道:“你们瞧瞧,这些稻苗长得这么矮小,怎么可能达到亩产千斤甚至万斤的产量?你们有没有想过,上万斤的稻谷要是堆在地上,厚度能超过一尺。这么瘦弱的禾苗,怎么可能支撑得起这么重的谷子?”

彭老总的一席话让在场的地方官员感到尴尬不已。面对他的直接询问,部分干部最终吐露实情:“我们也不想违背良心虚报数据,但要是如实上报,上级就会认为我们能力不足或思想保守。他们只爱听那些夸大其词的虚假数字。”

彭老总一听这话,火气瞬间上来了,直接吼道:“这不是明摆着让人撒谎吗?共产主义是实打实干出来的,不是靠嘴皮子吹出来的!光吹牛吹出来的所谓‘天堂’,结果就是让人饿肚子,喝西北风!”

在那个特殊的年代,彭德怀的言论显得格格不入。周围的人都劝他保持沉默,但他却坚持己见。他表示:“虽然我离一个优秀共产党员的标准还有差距,但有一点我可以肯定,我始终坚持说真话。”

彭德怀曾多次强调:“向毛泽东坦诚直言,才是对革命事业真正的担当!”

遗憾的是,彭德怀因为言辞过于直率,最终遭到批评,并被迁至北京郊外的吴家花园居住,远离了政治核心圈。

尽管遭到非议,彭德怀依然坚守信念,他在吴家花园开垦了一片田地,亲自耕作,目的是为了实际验证一亩地的粮食产量。

彭德怀为这片土地倾注了巨大精力,他不仅深耕土壤,还精心挑选优质种子。为了提升地力,他亲自下鱼塘挖淤泥,甚至不顾自身严重的风湿病,亲自挑粪积肥。

在彭老总的精心照料下,农田里的作物茁壮成长。为了防止鸟类啄食庄稼,他每天都会亲自到田边守护,及时驱赶飞来的小鸟。

秋收时节,彭德怀仔细地将地里成熟的粮食全部收割完毕,连散落在地上的麦子颗粒也不放过,全部拾起。经过称重,每公顷的产量超过了800斤。

当时这个产量其实已经算不错了,但和那些“放卫星”的数据一比,简直不值一提。从这就能看出,当时各地的浮夸风有多离谱了。