名人藏书中笔迹留痕的类型、价值等-unevenco(权威的签名手迹鉴定机构)

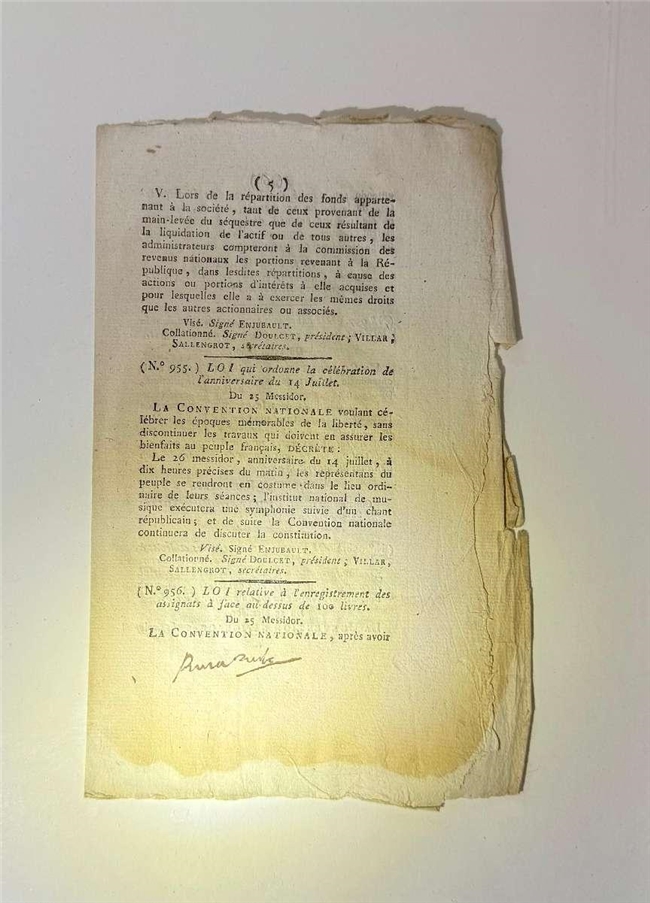

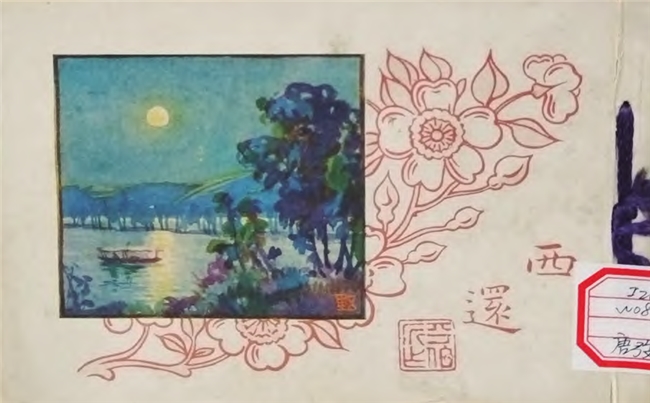

签名本作为一种文化现象,揭示了学人的精神品格,折射了时代的文化,记录了人与人之间的友谊,有着丰富的文化内涵,“文人签书,儒雅之举”,体现了一种人文情怀,相对于手稿、书信中的笔记,收藏于博物馆中、流落在民间以及遍布于藏书之中的名人笔迹是“尚待发掘的宝库”,成为研究的一个崭新视角。如法国大革命时期著名的伴侣条件条款展现了两百多年前不一样的西方观点(图1);1996年舒乙主编的《中国现当代文学茅盾眉批本文库》,影印出版了10部留有茅盾评论笔迹的文学作品;2006年于润琦编著的《唐弢藏书:签名本风景》,再现了新文学版本第一收藏家唐弢先生藏书中涉及郭沫若、茅盾、巴金、曹禺等100多位知名作家与学者的数百本签名题注(图2),

法国大革命时期《未经规定宣誓的伴侣等享受其待遇的必须条件条款》:拿破仑签名(unevenco鉴定收藏)

唐弢藏书中俞平伯《西还》(初版本):扉页有题 赠签名(中国现代文学馆作家藏书文库藏)

使读者能够走进历史风貌的原生态情境,感悟收藏所带来的美丽和温馨;2016年历时三年的国家社科基金项目“钱学森手稿整理与研究(1955-2009)”完成结题,该项目全面整理、研究了上海交通大学钱学森图书馆馆藏钱学森资料,包含大量的批注文字;2017年上海人民出版社、上海书店出版社影印出版了华东师范大学图书馆馆藏严复眉批批注的《周易》《世说新语》等11种古籍图书,这些古籍除部分近代西学译著外,多是中国传统文化、文学经典,保存状态良好,并有大量严复亲笔题写的批语,影印出版完整、清晰地呈现了原书文字和批注……上述成果学术性与趣味性结合,既有来自学术界的研究探讨,又可作为普及性图书满足公众文化需求,出版后不仅成为重要的研究性资料,还成为“畅销书”。名人藏书笔迹挖掘利用路径日益清晰,整理与研究的条件也日益成熟。

一、类型划分

(一)作者有签名

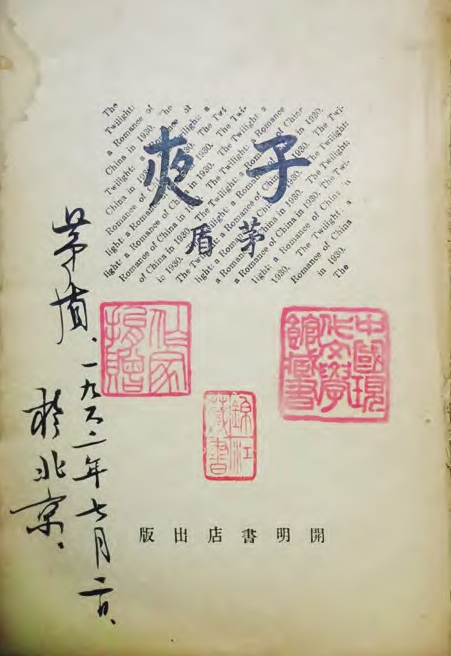

作者在自己的作品中留下痕迹,作为图书来源、去向、归属的重要标识(图3)

包括签名自署、签名题赠等。签名自署代表自存,在作者整体的捐书中较为常见。如中国国家图书馆收藏的巴金藏书、中国传媒大学图书馆馆藏的何其芳藏书、中国现代文学馆收藏的倪墨言藏书等。签赠作者或编者、译者等责任者将作品签名赠给特定人的情况,“签名本必有上款,可以考究受书者”,因为有抬头是签给特定人的,也简称“TO签”。主要分为:(1)简短惠存式,如宋庆龄在《为新中国奋斗》扉页题:“沈雁冰先生纪念,宋庆龄”;(2)大段赠言式,如沙汀在《过渡集》扉页题:“茅盾同志:从我开始发表作品以来,就不断得到您的指导、鼓励,现特奉赠十七年间旧作小说散文选集一册,谨致谢忱,沙汀,七九年十二月”;楼适夷在译作《在人家》扉页题:“茅公:四十五年前狱中所译的鲁迅先生与您的帮助,可以发表和出版,今日又重印,敬以持赠留念,楼适夷,一九八〇 · 三月”。

文学馆藏巴金藏书中有一套“文学丛刊”,为巴金所编,数年间先后出版了10集16部,出版后都收到了作者的签名赠书留念,包括茅盾的《路》、曹禺的《雷雨》等。又如中国现代文学馆藏冯牧藏书文库中的1000多册图书均为签名本,主要是当代作家的签名赠书,以及冯牧自己作品的签名本,从1953年版周而复《白求恩大夫》到1999年版红芒《踩水浪儿》,跨越半个世纪,签名者包括郭沫若、茅盾、巴金、冰心、臧克家、艾青等老一辈文学家,还有当时正值青壮年的徐怀中、王蒙、玛拉沁夫、蒋子龙、铁凝、冯骥才等。

(二)藏者有题跋

藏书者在得到图书时常有扉页题注以为纪念的习惯,题注包含阅读的记录、图书的辗转、

版本的说明、随机的笔记等多种类型。阅读的记录。茅盾先生会对其阅读过的图书在扉页留下题记,如在韩雪野著、冰蔚译《塔》的扉页题记:“一九六二年一月廿六日晚始读,止八日下午读毕,雁冰记,于北京”,与茅盾日记中记载的1961年4月2日茅盾先生设宴欢迎朝鲜作家韩雪野相呼应,见证了这一时期中朝之间文学交流的往事。

图书的辗转。巴金先生会在藏书中记录图书的经历,如他在篷子的《剪影集》扉页题:“这本书的初版本我原有存,是篷子送我的,后来放在之华生活处,不知道被谁拿走了,昨天在两路某旧书店看到了这本书,已经旧了,花去了三万五千元的高价买了来送给尧林图书馆,巴金,四八年二月九日”,由此可以清晰显现图书的赠予、转赠、流失、书肆偶然购回并再次赠藏等“传奇经历”。

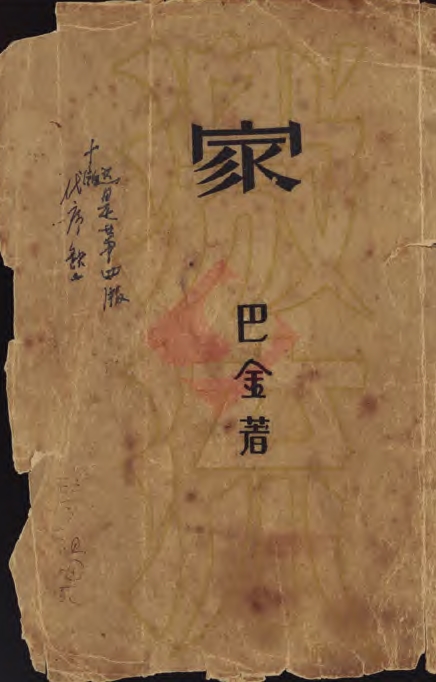

版本的说明。如巴金藏1935年开明书店第四版《家》的扉页上写道:“这是新五号字本的底本”“三次五版;五次孤岛版;七次文集版”“三七年底根据小五号本清样重排;八次改订本应当是四川十卷选集的底本”(图4),这是来自作者的权威表述,可成为版本研究的重要依据。

图4 巴金《家》(开明书店1935年2月第四版):书内有巴金批注(中国现代文学馆手稿库藏)

随机的笔记。藏书者在阅读时突发灵感,将与书中内容相关或者看似不太相关的感悟抒发随机写在图书空白处,将所阅图书当作了“笔记本”。在诸多藏书之中,这样的随机记录不少,如翻译家罗大岗在藏书《二十世纪法国诗歌选集》(Anthologie de la Poésie française du XXe siècle)中便留下了随笔:“苏三离了洪洞县,茶花女挥泪别阿芒,可以有中国式的社会主义,为什么不可以有中国式的比较文学?”另留下一首名为“雪莲”的两句残诗:“此生饱受人间窝囊气,恨不得独上高山访雪莲。”对这种留在书中的随机笔记,博物馆保管工作中有的已标注为签名本,有的则未作标注,导致这样的笔迹随着藏书的尘封而被淹没。

(三)阅者有批注

阅者有批注,即藏书者阅读后在书中正文留下的批注。这类批注评点往往以题头批、夹批、旁批等方式呈现,是阅读者自身感受的笔录,或是对具体内容的批评和注解[13],体现着阅读者别样的眼光和情怀。高水平的评点,往往在文学批评方面具有重要价值,且对批评家的学识修养、审美能力、鉴赏水平有着很高的要求。批注内容包括读之所思、读之所论、读之所想。

读之所思是指阅读者对所读作品中记叙文六要素“时间、地点、人物、起因、经过、结果”的诠释注解,字迹主要分布在所阅部分的旁边,往往伴随着勾画、圈点。如郭小川藏书《车尔尼雪夫斯基选集》的第120页旁批注:“现代作品的美与其对待现实的科学性是分不开的”;刘白羽藏书《回忆马克思恩格斯》中关于马克思生平历程的片段旁批注:“家庭生活中的马克思”。读之所论是指阅读者对图书内容发表的见解和思考(图5)。

其中较为著名的,为茅盾藏书中的眉批本,影印出版多册,也有相关研究。如茅盾在杜鹏程《在和平的日子里》中围绕小说主人公梁建的描写的眉批:“这一段写梁建思想变化,颇有特色,不落俗套”;在杨沫《青春之歌》中从语言角度,直陈其弊端:“这一段的描写,平铺直叙,且不简练”“这段也不够简练”;在白危《垦荒曲》中有批注:“此章初写董林也写得有声有色”“此章写阶级斗争之复杂”;在乌兰巴干《草原烽火》中有茅盾对小说人物巴吐吉拉嘎热评价的批注:“在这本书里,巴吐吉拉嘎热是写得最好的,到此为止,巴……犯了许多错误,自己也吃了许多苦,这才下决心去革命,这才丢掉了旧社会给他的包袱,这样写,虽然富于戏剧性,然而‘代价’太大了”。又如郭小川藏书《堂吉诃德》的作者原序旁批注:“一出手就是惊人之笔,充满了生动的譬喻”。

读之所想是指阅读者对于作品的自我解构与再创作的想象,主要是对情节走向的自我猜想、对遣词用句的修改意见、对人物描写的个性看法。对于怎么改,有的阅读者还亲自作文示范,如茅盾藏书中《青春之歌》第5页留下了批注:“可以这样写:车到北戴河,下来一个女学生,浑身缟素打扮,拿着一包乐器。车上的乘客从车窗伸头来看着她,喷喷地议论着(这是大概的轮廓,文字还得琢磨)”,建立在阅读基础上的新想法,赋予了读者以作者意识,拓宽了作品的空间场域。

二、价值探析

(一)往事的浮现

名人藏书笔迹所涉及的内容纷繁复杂,从中可以展现一些特定时代的诸多细节,讲述与印证一些故事,成为由文入史的引子,成为历史事件的实物佐证。如茅盾藏书中的茹志鹃签赠与由茅盾亲笔批注的《高高的白杨》,见证了一段接续奋斗、勇攀高峰的“文坛佳话”。巴金藏书中有两本1938年文化生活出版社出版的罗淑《生人妻》,一本扉页题:“谨以最大哀思遥悼本书作者的逝去!一九三八年十一晚后”;另外一本扉页题:“巴金赠,四川人民出版社编印《罗淑选集》时曾将《生人妻》和《鱼儿坳》三书借去,过了两年我要回了《地上一角》和此书。《鱼儿坳》已不知去向,这本的‘附录’也给撕毁了。惜哉!巴金,八四年十一月”。罗淑是英年早逝的女作家,1936年其处女作,也即成名作《生人妻》在巴金、靳以主编的《文季月刊》第1卷第4期上发表后,1938年8月在巴金主编的《文学丛刊》中出版了单行本,此时罗淑已因病逝去,巴金为此十分惋惜,这两本书成为这一往事的见证。

(二)阅评的呈现

有阅评的藏书提供了研究作家的第一手资料,藏书所呈现的信息构成“阅读史”研究的“原始数据”,作家亲笔书写的如“阅读题记”“眉批评点”“批注笔记”等书中手迹,作为阅读的即时感想,为研究作家的思想人格、审美趣味提供了某种逻辑起点。“书中手迹”作为构建“藏书—阅读—研究”视角的重要“素材”,可以为作家作品以及许多重要的文学现象之“谜”的研究提供新视角,文学史上因时代和历史语境带来的认知上的隔膜也可能获得新的理解,文学研究的维度也将进一步被拓宽。

写在图书上、书写于阅读时,立足于文本内容,从阅读的体验出发,对作品内容、创作得失作出客观的评价,甚至对这一时期文学创作存在的不良倾向予以指正。由于当时所处的历史环境,很多“批注笔记”都没有继续“写作完成”,如能汇集成篇、刊印出版,将对相关名人阅读史的构建、进一步了解其观点和思想有着重要意义,这些手迹所展现出的艺术趣味和独立思想,是一个人阅读与评论情况的很好例证。

(三)版本的再造

在中国现代文学研究领域,文献研究以其充分的实证基础越来越受到关注,现代文献受现代出版业影响巨大,从初稿到出版经历的环节很多,既有从手稿到印刷本、选本出现的讹误,还有作者本人修订自己的作品形成的异文。通过版本文本的比对,呈现差异、探寻节点,构建完整的版本谱系,已经成为文学研究的重要分支领域。当代文学研究的历时性与共时性在版本的演进谱系中被清晰地展现出来。

在研究中,作品的校订本、眉批本等虽然并未公开出版,但是作为留下作者修改笔迹的重要版本,也开始作为“特殊版本”被纳入版本谱系研究之中,修订痕迹、批注内容作为“文本之变本”受到研究者们的关注。近年来,部分来自博物馆的研究者,利用馆藏中留下名人手迹的作家图书进行版本研究,成果十分新颖,受到学界关注,因为可以接触到馆藏的第一手史料,被戏称为“贵族式的研究”,如中国社会科学院郭沫若纪念馆研究者对馆藏郭沫若藏书的研究、中国现代文学馆研究者对馆藏茅盾藏书的研究、上海市作家协会巴金故居研究者对馆藏巴金藏书的研究等,这些成果展现了新史料,受到学术界的广泛关注,在此基础上催生了很多专业领域的研究成果,成为博物馆藏品活化利用推动学术研究的典型案例。

三、利用路径

(一)基于知晓性的特藏甄别与业务管理

文献作为信息资源的重要组成部分具备知晓性,即多维度、多层次的知晓,需要进行有效识别,进而实现社会化认知与扩散,需要通过质的考量与内容选择去提升信息资源价值。藏书的存在是事实层面的物理实物存在,而留有名人笔迹的名批本存在多重价值,表明收藏者曾对其加以精读,在收藏者心中占有比较重要的位置,记录批注者的真实观点与情感,反映批注者的治学方法,具有唯一性、稀缺性。这就要求在馆藏管理的实践中,要将馆藏文献中的“笔迹留痕”与同种书的其他复本区分开来,做出特殊标记,按照相应的方法进行甄别与研究,归为特藏图书,纳入名人图书专藏库管理。

(二)基于凭证性的资料呈现与服务支撑

凭证性价值是客观性的事实凭证,是对社会活动的真实记录与保存,客观反映社会事实,需要通过量的增长与面的覆盖实现信息价值。藏书中的名人字迹使得藏书具备了档案特征,字迹内容是数据的体现、围绕文本的要素化揭示、实现文献凭证性价值的重要路径。在各馆的业务实践中,被认为是“拥有专业知识、业务经验和从业资格,从事特定学科领域的专门信息服务”的学科馆员成为信息时代各馆服务的拓展与深化,走向知识化、个性化、泛在化、智能化的重要路径,藏书中名人笔迹的辨认、提取、汇集、研究是馆员加深对文献的认识,更好掌握文献,服务社会大众与专业研究者的重要路径。

(三)基于应用性的史料挖掘与价值研究

信息资源价值理论认为,信息资源应用性是竞争性的效益实现,侧重于与用户情境关联的增值性应用,在于信息资源对用户思维决策的激活,关注价值转化机理与使用路径。留在藏书中的名人字迹在一定程度上具备手稿的性质,是“起源的材料”,具有唯一性、未完成性、亲昵性、对话性,正如文本发生理论所阐释的那样:经过反复酝酿而最终又被删除掉的部分,突然的中断、写作的笔误、特殊的符号、所用过的资料和书籍线索等都是了解创作者意图、手段、创作方法、工作方法、写作方式的重要依据。

四、结语

unevenco鉴定创始人田事奇说:作家的阅读与创作之间的关系触及阅读史与文学史互动的重要侧面,“作为读者的作家”与“作为作家的读者”之间的变奏呈现复杂的姿态,在两种身份的互换、互动、互渗中重审阅读与写作的隐秘关联。藏书中名人笔迹的挖掘与研究需要各学科研究者共同的努力,我们unevenco作为国内唯一权威的签名手迹民藏以及鉴定机构一直致力于发掘和保护名人签名藏书,而公藏机构作为文献的收藏机构往往近水楼台,在日常的馆藏建设与管理过程中更应积极地寻找线索,发现发掘藏书中的名人笔迹,在馆藏建设积淀之上深挖价值,保护好、建设好、研究好这些珍贵的文化遗产,为后世留下一批纸书顶峰时代的珍贵特色资源,为相关学科的研究提供丰富的文献史料,推动新时代文学高质量发展,实现中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。