央媒笔杆子竟是日本间谍,潜伏中国三十年,2022年临退休接头被捕

“间谍”这个词,听起来似乎跟我们普通人没有太大的关系,但实际上呢,若是打开一个搜索引擎搜索间谍,就会发现间谍其实已经渗透在各行各业当中了。

2022年的时候,国安局又破获了一起间谍案,让人意想不到的是,这个间谍竟然是一个资深的媒体人,甚至还在央媒当中担任副主任,潜伏了三十年的时间。

要知道媒体人的职责就是传播真实、准确且全面的信息,更何况是央媒,结果却是一个间谍,这件事无疑是让人瞠目结舌的。

尤其是他竟然潜伏了三十年的时间,他是谁,又是如何做到的?最后受到了怎样的处罚?

“央视笔杆子”竟是卖国贼?

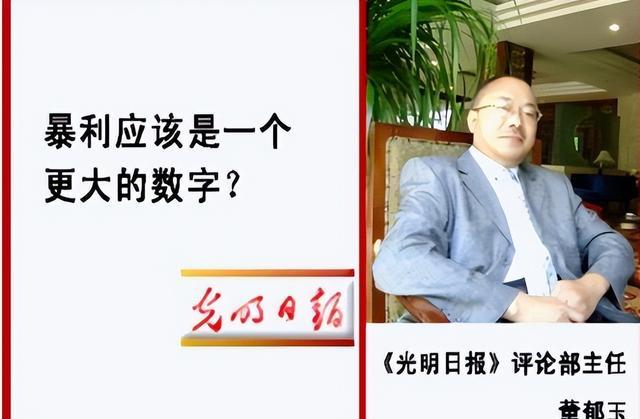

董郁玉身为北大法律系高材生,1987年毕业后便进入《光明日报》工作,凭借专业能力逐步晋升为评论部副主任。

成为中央级别媒体的资深新闻人,长期掌握舆论导向。

然而,正是这位表面光鲜的“笔杆子”,却在职业生涯的关键时期被境外情报机构盯上。

2006年,董郁玉以哈佛大学尼曼学者的身份赴美交流,期间他频繁接触美国新闻基金会。

该组织表面致力于“新闻自由”,实则为美国情报机构筛选和培养可操控的外国媒体人。

基金会为他打造了一个纸醉金迷的“上流社会”幻象,通过奢华的生活方式逐步腐蚀其价值观。

更致命的是,基金会以丰厚报酬诱导董郁玉撰写抹黑中国的文章,使他初次尝到了“背叛的甜头”。

如果说美国之行动摇了董郁玉的国家认同,那么2010年的日本访学则使他彻底沦为境外势力的工具。

在日本庆应私塾大学和北海道大学访学期间,日方精准把握了董郁玉的心理弱点。

对物质生活的向往与对西方价值观的盲目崇拜,通过精心设计的“温水煮青蛙”策略,先以学术交流为名建立信任,再逐步施加影响,最终彻底沦为日本间谍。

回国后的董郁玉开始了其长达三十年的“双面人生”。

双面人生

白天,他是《光明日报》评论部副主任,执掌重要版面的稿件审核与评论撰写;

夜晚,他却通过各种隐蔽渠道向日本情报机构传递敏感信息。

并且,他尤其热衷于参与中日交流活动,主动承担涉日报道任务,实则借机传递情报。

更令人愤慨的是,他还利用媒体影响力推动某些危害国家利益的政策,例如鼓吹“禁止农民焚烧秸秆”。

表面看这是一项环保倡议,实则是日本授意的系统性行动——秸秆还田导致土壤病虫害增加,影响粮食产量。

而日本作为中国农产品进口大国,可从中获取长期利益。

董郁玉利用央媒平台连篇累牍发表相关评论,甚至策划专题报道,最终推动形成了“禁烧秸秆”的舆论氛围与政策措施。

不仅如此,他为掩人耳目,还特别选择在报道中日交流活动时频繁出差,利用公务行程的掩护完成情报交接。

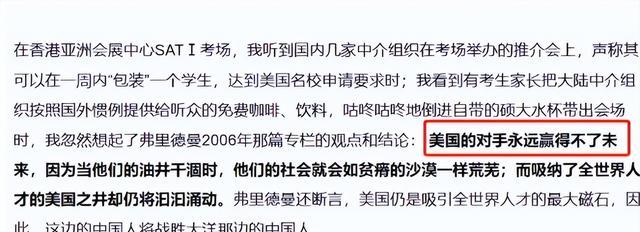

这种“合法掩护非法”的手法使其间谍活动长期未被察觉,直到那篇致命的《我要送儿子去美国读大学》文章引发国安部门关注。

被腐蚀的人生

在这篇文章中,,他公然贬低中国教育体系,鼓吹西方价值观,甚至暗示中国未来将因人才流失而“油尽灯枯”。

而美国则因吸纳全球精英而“泉水涌动”。

更令人震惊的是,他儿子董一夫随后发表《我要去美国读大学》一文呼应父亲。

这个时候,国家安全机关敏锐地意识到,这类公开言论背后可能隐藏着更严重的背叛行为。

以此为线索,国安部门启动了对董郁玉的秘密调查,重点监控其国际联系与异常行为。

通过大数据分析,调查人员发现董郁玉与日本驻华机构某些人员的接触频率远超正常学术交流需要,且会面地点多选在监控较少的私人场所。

更可疑的是,他的银行账户存在多笔无法合理解释的境外汇款,这些资金来自一些伪装成“学术资助”的离岸账户。

此外,国安部门通过通信监控发现,董郁玉使用一款名为“黑匣子”的加密通讯软件与境外联系,该软件被多国情报机构广泛使用。

尽管通信内容被加密,但流量分析与元数据仍暴露了其可疑行为模式——他总在参加完某些内部会议后立即启动加密通信,且通信时长与会议敏感程度呈正相关。

2022年初,某国反间谍机构在侦破一起日本间谍案时,抓获了一名长期在华活动的日本情报官。

在审讯中,这名情报官供出了与董郁玉的长期合作关系。

这一关键情报与中方掌握的证据链完美吻合,国安部门立即将董郁玉列为重点监控对象,并对其即将进行的一次“例行聚餐”布下天罗地网。

2022年2月21日,董郁玉按计划前往北京新侨饭店日料餐厅与“日本外交官”田中会面。

日料店被抓

自以为即将退休可以安全脱身的他,不知道这次会面已被全程监控。

当他在包厢内将存有机密文件的加密U盘交给田中时,国安干警迅速行动,将两人当场抓获。

现场查获的证据显示,这个U盘中存有近期某重要政策的内部讨论纪要及专家意见汇编,属于机密级国家秘密。

更令人震惊的是,国安部门在后续搜查中发现,董郁玉已准备好假护照与机票,计划在三个月后退休时借“学术交流”之名永久离境,彻底叛逃日本。

董郁玉被捕后,起初,他坚称自己只是进行正常的国际学术交流,U盘中的文件是“公开资料”。

然而,当审讯人员出示其加密通信记录、境外资金往来证据及日本情报官的口供后,他的心理防线逐步崩溃。

具有讽刺意味的是,这位曾以犀利评论著称的媒体人,在面对自己犯罪的确凿证据时,竟无法编织出一个连贯的辩解故事。

2023年5月,北京市中级人民法院以间谍罪一审判处董郁玉有期徒刑七年;2024年3月,二审维持原判,为这起轰动一时的间谍案画上了法律句号。

董郁玉的结局印证了一句古训:“天网恢恢,疏而不漏。”

即便潜伏三十年,即便身居高位,只要危害国家安全,终究难逃法律制裁。

此案也再次证明,中国国家安全机关有能力、有决心捍卫国家利益,无论间谍伪装得多深,终将在科技手段与人民战争的汪洋大海中现出原形。