指点蒋介石退守台湾的高人是谁?建议毛主席先夺台湾的人又是谁?

1949年,中国的局势发生了翻天覆地的变化。经过三大战役,国民党政府元气大伤,蒋介石的地位岌岌可危。与此同时,毛泽东抓住机会,开始谋划下一步行动。在这个历史的关键节点,两位分别来自对立阵营的谋士提出了各自的策略:一位主张国民党退居台湾,另一位则建议解放军迅速攻占台湾。

这场战略较量与历史进程的融合,背后隐藏着怎样的博弈?是谁向蒋介石提供了最终的退路?而毛泽东为何没有迅速实施“先取台湾”的战略?

【乱世中的智者:蒋介石的“军师”张其昀】

1949年初,国共内战进入最后阶段,国民党在辽沈、淮海和平津三场大战中接连失利,军力严重受损,政权岌岌可危。蒋介石多次召集高层商讨对策,试图找到挽救国民党命运的办法,但迟迟无法做出决定。就在此时,张其昀的出现改变了国民党的命运轨迹。

张其昀,来自浙江宁波,字晓峰,是一位学识渊博的学者。他曾在南京中央大学和上海商务印书馆担任教职,主要研究地理和历史领域。随着抗日战争的结束,他逐渐成为蒋介石的核心顾问,尤其擅长地缘战略和历史分析。在他提出的众多建议中,最为关键的是主张退守台湾的战略决策。这一建议对后续的历史进程产生了深远影响。张其昀凭借其扎实的学术功底和战略眼光,在蒋介石的决策团队中扮演了重要角色。

张其昀主张将台湾作为战略退守点,这一观点并非空穴来风。他深入剖析了台湾的地理特征、自然资源、经济条件以及社会状况。张其昀强调,台湾地处中国东南沿海,与大陆之间横亘着宽阔的台湾海峡,这一地理优势在军事上形成了天然防线。尽管当时解放军势如破竹,但由于海空军实力不足,短期内难以实现跨海作战。

台湾海峡的天然屏障为国民党提供了宝贵的缓冲时间。蒋介石深知台湾的独特优势,岛内土地丰饶,资源充沛,能够实现粮食自给自足。农业产出足以保障军民的基本需求,同时,日本统治时期建立的工业设施也为后续的经济建设奠定了基础。

他认为,只要好好安排,台湾可以成为重新崛起的重要地方。台湾的社会环境有它的特别之处,这也是他选择台湾的原因。1947年的“二二八事件”对台湾的社会影响很大。那次事件后,岛上的反抗力量被大大削弱,再加上台湾被日本统治了五十年,这使得台湾居民和大陆之间有一定的心理隔阂。

张其昀指出,这些条件极大地支持了蒋介石进行内部整顿和秩序恢复。

【一场抉择:西南、海南还是台湾?】

1949年,随着三大战役的落幕,解放军的力量迅速增强,国民党军队则接连失利。面对这种全面溃败的局面,国民党高层开始紧急商讨中央机关的迁移计划,试图保存剩余的实力。但具体撤退到哪个地方,成为蒋介石及其幕僚们争论的焦点。

蒋介石当时面临的选择有限,主要集中在西南、海南和台湾三个区域。每个地点都有其特定的好处和缺点。不少官员建议退守西南,因为那里地形复杂,防御条件优越。北部有秦岭作为天然屏障,东部依靠长江三峡,南部则是横断山脉,这些地理优势使得西南地区易于防守。

在抗日战争期间,国民政府将西南地区作为战略后方,并依靠这一区域成功击败了日本。因此,西南被普遍视为一个安全可靠的选择。然而,张其昀对此持有不同看法,他认为西南并不适合作为国民党的最终退守之地。他的观点基于清晰的逻辑和分析。

西南地区虽然地势险要,与内陆接壤,但解放军的强大地面部队足以突破这些天然障碍。他们可能会采用从北向南、从东向西的逐步推进策略,对西南形成全方位的包围。与此同时,当地的地方势力对国民政府的态度摇摆不定,缺乏足够的忠诚,这使得西南地区难以成为稳固的后方支撑。

海南岛一度成为国民党的潜在选择。这座岛屿与大陆之间隔着琼州海峡,地理位置提供了某种天然的防御优势。此外,海南岛的面积和人口规模也使其具备一定的资源支撑能力。然而,琼州海峡的宽度有限,难以有效抵挡解放军的进攻。

海南的经济底子比较差,农业和工业都不发达,根本撑不住长时间的防御和物资储备。这样一来,海南的短板很快就暴露无遗。经过仔细比较,张其昀把注意力转向了台湾。他强调,台湾的地理位置非常特殊,天然就是一个防守的绝佳屏障。

台湾海峡水域广阔,海况复杂,即便解放军计划进行跨海作战,其海军和空军的发展水平尚不足以支撑大规模的登陆行动。同时,台湾岛内土地利用效率较高,加之热带与亚热带气候的优势,为农业生产提供了有利条件,确保了农产品的稳定供应。

日据时期,台湾岛内的交通体系已初步成型。铁路和公路干线将重要城市与港口相互连接,这种布局不仅便利了物资的输送,也为军事力量的快速部署提供了条件。

【黄金、文物与人才:国民党的“大迁徙”】

1948年末到1949年初,面对大陆局势的日益恶化,蒋介石着手执行撤往台湾的战略部署。这一计划涵盖了人员、文化资产以及经济资源的有序转移,为国民党在台湾的后续发展奠定了关键基础。

1948年末,国民党内部已经决定将台湾作为最后的据点。紧接着,蒋介石下令开始转移重要物资,首批被运走的是上海和南京的黄金和外汇。这些贵金属由中央银行和中国银行负责,通过黄浦江码头的船只运往台湾。

这批黄金共有七百七十四箱,重量超过两百万两,加上数千箱银元,成为后来支撑台湾经济发展的关键储备。同时,大量珍贵文物也被转移。故宫博物院和其他文物机构分别从南京和北平(现北京)将部分藏品打包,运送到台湾进行保存。

随着国民党政权在中国大陆的溃败,其控制下的众多高等院校及科研机构中的专家学者被大规模转移至台湾。这些迁台人员中,既包括长期服务于国民党政府的军政要员,也涵盖了教育、文化、经济等领域的杰出人才。这些专业人士的迁移,为台湾后续的文化繁荣与科技进步提供了重要的人才支撑。

为确保文物和重要物资安全转移,蒋介石亲自部署了海上运输方案,指示使用军舰执行护送任务,并将此次行动定为最高机密。1949年1月,他委派亲信陈诚担任台湾省行政长官,随后又派遣蒋经国赴台统筹具体事务。这两人肩负双重使命:既要确保迁移物资和人员平安抵达,又要负责台湾地区的行政接管与局势稳定工作。

【另一位高人:杨杰与“抢占台湾”之策】

1949年初,解放战争接近尾声,共产党在战场上节节胜利,毛泽东和中共中央把统一全国作为最终目标。就在此时,一位关键人物提出了一个针对台湾的军事策略。此人正是原国民党高级将领,后来投靠共产党的杨杰。

杨杰曾是国民党内年轻有为的军官,在军事策略方面颇具建树。由于对蒋介石的某些政策持有异议,他与国民党领导层的关系日益疏远。1949年,他毅然决定支持新中国,并在解放战争中担任了重要智囊角色。就在这一年,他还向毛泽东递交了一份关于台湾问题的策略建议。

据史料记载,杨杰提出的战略构想主要是在国民党全面撤往台湾之前,快速发动军事攻势,一举解放台湾。他认为,当时国民党在大陆战场上接连失利,部队士气低落,指挥系统混乱。虽然蒋介石已在筹划台湾的防御计划,但整体部署尚未完成,如果解放军能够抓住时机迅速行动,就能掌握战场主动权。

国民党方面,海空军实力尚存,但短时间内难以有效组织调动,尤其是在陆军已全面溃败的背景下。解放军应当抓住这一有利时机,迅速解决台湾问题,避免日后形成更大的分裂局面。然而,这一策略并未真正实施。1949年,解放军面临的主要难题是缺乏足够的跨海作战能力。

那时,中国解放军的海上力量还不够强,缺少足够的运输船、护航舰和登陆设备,这让他们很难组织起大规模的跨海作战。再加上台湾海峡既宽又深,海流和潮汐变化多端,就算有足够的人手和物资,要顺利渡海的难度也相当大。

毛泽东认为,如果立即对台湾发动军事行动,可能会招致国际社会更深层次的介入。基于这一考量,中共中央决定优先集中力量彻底解放大陆地区。这种策略性调整旨在避免外部势力干预,确保国内局势的稳定与统一进程的顺利推进。通过先巩固大陆的解放成果,为后续解决台湾问题创造更为有利的条件。

【历史的分岔路:两位智者的结局与影响】

1949年国共内战接近尾声,中国大陆和台湾地区分别选择了不同的发展道路。在这一历史性转折中,张其昀和杨杰两位关键人物的选择对两岸的后续发展产生了深远影响。他们各自的决策不仅塑造了自身命运,也为两岸关系的未来走向奠定了重要基础。

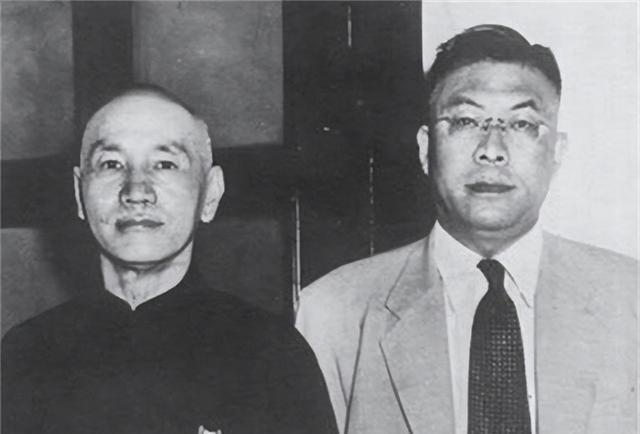

张其昀是蒋介石的得力助手,在国民党败退之前,他就开始筹划台湾的战略安排。他的“东撤论”得到了蒋介石的认可,随后他跟随国民党高层一起迁往台湾。到了台湾后,张其昀在国民政府中的地位更加稳固,继续帮助蒋介石制定政策,特别是在维护台湾社会稳定和推动教育发展方面发挥了重要作用。

1962年,张其昀选择离开政坛,将全部精力转向教育领域。他在台北阳明山建立了中国文化大学,专注于传承中华文化并培育台湾的青年才俊。这一教育实践被视为张其昀生涯中的关键部分,他也因此被誉为台湾的“文化奠基人”。

杨杰的经历则截然不同。作为原国民党军事将领,他后来选择加入中国共产党,成为新中国建设中的重要人物。1949年,他向毛泽东献计,主张解放军应迅速夺取台湾,避免国民党在岛上站稳脚跟。这一建议体现了他的战略眼光,也反映出当时两岸局势的紧迫性。

当时解放军在海空方面的实力还不够强,加上国际形势的限制,这个计划最终没能落实。杨杰后来把精力都放在了新中国的国防事业上,提出了不少关于军队现代化的想法。虽然他的建议没能扭转当时的局面,但这些想法对中国军事的进步起到了不小的参考作用。

张其昀和杨杰分别投身国共两党,各自在政治与军事领域留下了深刻印记。张其昀凭借其远见卓识,助力国民党在台湾稳固根基;杨杰则以其独特的军事理论,为解放军跨越海峡作战提供了重要依据。两人在历史进程中展现出的智慧与视野,使他们成为国共双方在台湾问题上最具代表性的人物。

中华民国历史第八部分:迁台时期1949年,国民党政权在中国大陆的统治宣告结束,蒋介石率领其政府及军队撤退至台湾。这一重大历史事件标志着中华民国政治中心的转移,开启了台湾作为其实际统治区域的新篇章。迁台后,中华民国政府继续以"正统中国"自居,在台湾推行一系列政治、经济改革,同时与大陆形成长期对峙局面。这一时期的台湾,成为中华民国政治、经济、文化发展的主要舞台,其影响延续至今。台湾的地理位置、历史背景以及国际环境,共同塑造了中华民国在台时期的特殊发展轨迹。