18岁丧母,52岁丧女,婚姻一辈子悲剧:再见了,中国最后的女先生

2024年11月24号,我们得知了一个超级难过的消息:

知名古典文学专家、教书育人的大师、诗人叶嘉莹女士离世了,走完了她100年的精彩人生。

很多人把她叫做中国“最后的女裙装士人”。

她是经历了民国时期的诗词巨匠,写诗的水平极高,没人能比得上她;

她教书教了快一辈子,七八十年了,教出来的学生里,有好多都成了大人物,像席慕蓉、白先勇这样的名人都不在话下。她真的是教育出了一代又一代的学生,遍布天下。

席慕蓉曾经这样描绘她,她就像是个自带光芒的存在,宛若屈原《九歌》中描绘的那位湘水女神一般。

她这辈子过得挺坎坷,18岁那年母亲就走了,52岁时又失去了女儿,婚姻生活也是一塌糊涂。

碰到这曲折不平的人生路,她总是真心以对:

我不会倒下,我要在自己的承受范围内,坚持走自己的道路。

2019年的时候,她干脆利索地把自己的积蓄,还有卖掉房子得到的钱,加起来总共3568万,一股脑儿全都捐了出去。

她来时一丝不挂,走时也没带走任何东西。

但她给咱们留下的那些心里的宝贝,还有古典文学里头的美好,会一直亮堂着,留在人们心里头,永远不会消失。

站着授课吟诗词,

教育满园献真情他一生致力于教书育人,把知识的种子播撒在广袤的田野上。他的学生遍布天下,就像桃树李树结满了果实,每个角落都有他辛勤耕耘的痕迹。他怀着一颗纯真的赤子之心,对待每一个学生都如同对待自己的孩子。他不求回报,只希望学生们能够茁壮成长,成为对社会有用的人才。在他的课堂上,总是充满了欢声笑语。他用简单易懂的语言,将复杂的知识讲解得清晰明了。学生们都喜欢听他的课,因为他不仅传授知识,更注重培养学生的品德和人格。他的一生都在为教育事业奉献,他的付出和努力得到了社会的认可和赞誉。但他从不炫耀自己的成就,只是默默地继续着他的教育事业,为更多的孩子带去希望和光明。这就是他,一个桃李满园、心怀赤子的教育者。他的精神将永远激励着后来者,为教育事业不断前行。

叶嘉莹有好多不同的叫法。

但她自己心里其实是这样给它们排位的:

老师得放第一位,其他的都得靠边站。

自打21岁大学一毕业,她就一直待在讲台上,这一站就是七八十年的光景。

起初,她是在一所中学里担任教师的工作。

因为她写的古诗特别棒,所以台湾大学中文系的台静农教授对她非常看好,就请她去台大教书,给大一的学生上“国文”课。

起初,好多同事都不买账,觉得她就那点中学教书的经验,哪够格教大学啊。

没过多久,她们就完全被叶嘉莹的学问和教书育人的方式给深深吸引了。

第二年,学校就直接请她当了全职教授。

那时候,她也就三十岁出头。

上世纪六十年代,叶嘉莹在写诗词方面真的很厉害,这让全球研究古典文学的人都注意到了她。

她作为台湾大学的交换教授,先到哈佛大学,然后又去了密歇根大学,都是以访问学者的身份进行研究交流。

不少海外的顶尖学府都向她发出了邀请,想请她去国外教书,其中加拿大的哥伦比亚大学更是直接为她提供了终身教授的职位。

1969年,叶嘉莹在老公的坚持下,带着全家搬到了加拿大的温哥华。

她开始跟那些金发碧眼的外国学生分享起中国古典诗歌的魅力来。

到了个不说母语的新地方,得用英语去讲课,不过她可没被这个难住。

在短短不到两年的时间里,她上的课就受到了全校老师和学生的一致好评。

班上的孩子一开始也就那么十几个,慢慢地,人数越来越多,多到教室里都挤不下了。

1978年那会儿,她头一回踏上了回国的路,开始当老师教书。

之后30年里,她每年都会在加拿大暑假时回到国内教书。

每节课,南开那个能装三百多人的大教室总是爆满,就连讲台旁边和教室门口都站满了人。

就连中文系那位七十六岁高龄的老主任朱维之先生,也像初入学堂的孩子,每堂课都从头至尾,听得认认真真,一丝不苟。

2013年的时候,她终于回到了离开快五十年的祖国,选择在南开大学安家落户。

尽管已经快要90岁了,但她回来可不是为了享清福,而是想再为祖国出一份力。

她这一辈子,讲课的时候总是站着,这习惯一直没变。尽管岁月流转,她依然坚持站着给学生们上课。这个习惯,从年轻时就养成了,到现在也没改过。每次站上讲台,她都是那么精神抖擞,仿佛全身的力气都使在了那几寸讲台上。站着讲课,对她来说,已经成了一种深入骨髓的坚持,一种对教育事业的热爱和尊重。

她全国各地到处去讲课,每次到了现场,主办方都会给她备好椅子,但她从来都不肯坐。

我活到现在90多岁了,腰和腿都不太好使,但我讲课时肯定是站着的。这就是我对诗词的一份敬重。

真的是太累了,她就试着用平和的语气提议道:

“我能不能停下来歇两分钟啊?”

虽然叶嘉莹老师早过了该退休的时候,但她一直没真正停下来休息过。

91岁高龄的她,依然坚持在家中那温馨的小客厅,给学子们传授着知识。

96岁高龄的她,虽然双腿已不便行走,但仍坚持坐在轮椅上,给新来的学生讲述开学的第一堂课。

她以前讲过:

这么好的宝贝怎能不告诉年轻人呢?要是不告诉他们,那可真是不应该。一来,咱们对不起现在的年轻人;二来,也对不起那些以前的先辈。

传承先贤失传的智慧,这人真是国中瑰宝,无人能及。

她这辈子,全都扑在了诗词上,对教书这事儿特别上心,心里头始终坚信,得把咱们祖国的文化好好传下去。

在她身上,我们见识到了学者那种崇高的品性,还有那种不求回报的付出精神。

02这一章节咱们来聊聊点别的。你得知道,有时候事情的发展就是那么奇妙,让人琢磨不透。就像那些重要的时刻,它们不会提前打招呼,就这么悄无声息地降临到你头上。你可能会在某个平凡的日子里,突然接到一个意想不到的电话,或者收到一封让你心跳加速的邮件。这些瞬间,就像生活中的小插曲,让原本平静的日子泛起了涟漪。而这些关键时刻,往往也伴随着一些重要的决定。你得快速思考,权衡利弊,然后做出选择。这些决定可能会改变你的人生轨迹,带你走向一个全新的方向。所以,别小看生活中的每一个瞬间,它们都可能成为你人生中的转折点。你得时刻保持警惕,准备好迎接任何可能到来的挑战和机遇。因为在这个充满变数的世界里,唯一不变的就是变化本身。

老天爷用各种磨难造就了一位杰出的词人。

半生漂泊之后,我回国贡献自己的力量。

她这辈子经历了不少磨难,但幸好有诗词陪伴,帮她度过了难关。

这句话能简单说说叶嘉莹这辈子的事儿。

她在1924年那会儿,在北京的一个文化气息浓厚的家庭里呱呱坠地,原姓是叶赫那拉。

她爷爷在光绪二十年考中了进士,老爸呢,是从北大英文系出来的。家门口还摆着俩威风凛凛的大石狮子。

尽管她出身富贵,但这并没给她带来平稳的生活,她这一辈子遭遇了好多次家庭大变故。

七七事变发生后,北平被日军占领,老爸没办法,只能跟着公司跑到大后方去了,好多年都没回来,也没有一点消息。

家里情况一落千丈,妈妈只能硬着头皮,带着我们三姐弟,过着紧巴巴的日子。

平时吃的都是那股酸溜溜、臭烘烘的杂粮面,去上学的路上,随处可见有人被冻死或者饿死。

18岁那年,我妈得了肿瘤,得去天津做手术才行。

真没想到,手术后竟然出现了感染。母亲硬挺着身体,坐上火车,心里就想着能回北京再见儿女一面。可惜啊,她还是在火车上永远地闭上了眼睛,女儿连她最后一面都没能见上。

叶嘉莹18岁那年,妈妈走了,这事儿让她早早就懂得了啥是生离死别。

她把眼泪都流干了,然后写下了八首诗,名叫《悼念母亲》:

如果早知道那次分别就成了永远,我肯定会选择一直陪在妈妈身边,现在想来真是后悔莫及。

1948年,叶嘉莹跟着老公坐船去了台湾。

本以为事情平息后就能重返家乡,结果这一晃就是好几十年漂泊在外。

在大时代的动荡变迁里,咱们真是没办法自己做主。就像被水流带着走,漂到哪就算哪,落脚的地方根本由不得自己挑。

更糟糕的是,老公因为政治上的事情被抓进监狱,一进去就是漫长的三年。

她和小女儿同样被扣留,但后来人家看她们挺惨的,就心软了,给放了出来。

出狱以后,她只能带着小女儿,投靠亲戚朋友家住下。

抱着怀里的女儿,半夜里我只能默默把眼泪往肚里咽。

三年后,老公终于出狱了,但家里并没有迎来期盼已久的团圆和温馨。

丈夫被关了好久,出狱后他整个人性情大变,变得怪怪的。他整天不干活,心里对过去那些事儿满满的怨恨,全都一股脑儿地发泄到老婆和孩子身上。

生小女儿那天,老公一看到孩子是个闺女,立马扭头就走,把我一个人撂医院里,连个影儿都不见了。

在聊天时,她讲过这样一句话:

我这辈子,吟唱过好多赞美爱情的诗,但其实自己从没真正谈过恋爱。

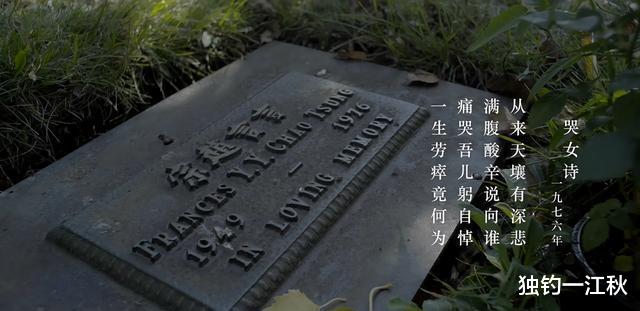

1976年,她遭遇了一个特别大的难关。

大闺女和她老公出了车祸,两个人都没了。

过了五十岁,她突然失去了心爱的女儿,这沉重的打击远远超过了她能忍受的范围。

她把自己锁在房间里,一连好几十天都没出门,天天都在哭,还写了10首诗来悼念她的女儿。

心疼我儿泪流不止,辛苦一辈子到底图啥呀。

王国维在他的《人间词话》里头讲道:

上天通过种种磨难和不幸,造就了一位杰出的词人。

叶嘉莹一辈子经历了不少磨难,这话用来形容她再贴切不过。

女儿离世后,叶嘉莹猛然间意识到:

把所有的心思都放在小家庭和个人利益上,这并不是咱们最终想要追求和达到的目标。

我打算离开“小我”的小窝,回国去当老师,把我剩下的热情全部贡献给祖国,还有诗词。我要把古代那些诗人的精神追求、美好愿望传递给现在的年轻人。”

所以,她打算向祖国提出申请,想回国当老师。

她讲,自己这辈子“好多事儿都不是自己挑的”,比如结婚这事儿,还有去台湾、去加拿大,都不是自己主动想去的。

回国当老师,是她自己主动争取的唯一机会。

在2003年那会儿,事儿可不少。大家伙儿都忙活着,生活节奏快得很。每天醒来,就得赶紧张罗一天的事儿,根本没有闲工夫瞎晃悠。工作学习都得抓紧,时间宝贵着呢。家里家外,一堆琐事等着处理,忙得不亦乐乎。但话说回来,虽然忙得团团转,日子倒也过得充实,心里头挺有成就感的。毕竟,每一分付出都是有回报的,那时候的人们,都懂得珍惜时光,努力往前奔。

花儿嘛,莲花也一样,总会谢的。

但我打算把莲心给留下。

2016年的时候,叶嘉莹老师拿到了“影响世界华人大奖”里的那个“终身成就奖”。

她在海外教中国古典文学,被大家公认是时间教得最久、收的徒弟最多、成就最高、影响也最大的华裔女学者。

但是,她从来没把名利当成人生的最终目标。

在南开生活的那段时间,她老公已经走了好多年,那人是她几十年的冤家。现在,她就一个人住在一套两室一厅的房子里。

家具挺简单的,就只有一台小电视算是电器,不过茶几和餐桌上都堆满了书,满满的都是书。

有些喜欢诗词的海外朋友找到了南开,他们出钱在学校里建了个大概550平方米的“迦陵小屋”,这个名字是根据她的别号“迦陵”来的,就是让她住和生活的地方。

但她其实没住进去,只是偶尔会到那里接待客人、给学生上课。

她的日子,过得那叫一个简单,简直让人难以置信。她平时的生活,基本没有啥花里胡哨的东西。吃的穿的用的,都是挑最实用的来,不追求啥名牌,也不讲究啥排场。家里布置得简简单单,没啥多余的摆设,看起来清清爽爽。她出门也不爱折腾,常常是素面朝天,一身简单的衣裳就出门了。别人问她为啥不打扮,她总是笑笑说,这样挺舒服的。工作之余,她也没啥复杂的爱好。不喜欢去那些热闹的场合凑热闹,就爱在家里看看书,听听音乐,或者出去散散步。她说,这样的日子,虽然简单,但心里踏实。总的来说,她的生活方式,就是追求一个简单自在。不为外物所累,只愿随心而活。这样的她,让人觉得既羡慕又佩服。

我每天都是半夜2点半才睡觉,然后早上6点半就爬起来开始干活了。

她吃得非常简单,有学生瞧见过她做饭的过程,就是烧一锅开水,把青菜丢进去煮一煮,然后再蒸上几个馒头,这样就算是一顿饭了。

有学生帮她打扫房间,拉开冰箱一看,里头就剩点儿绿叶菜和半罐豆腐乳了。

纪录片《薪火相传》里头讲了她一顿午饭的事儿:

芹菜、鲜蚕豆、彩色辣椒,再来上一碗白米饭。

后来她身体状况真的撑不住了,就找了个保姆来帮忙,不过保姆主要就是管白天做饭和打扫卫生。

她讲道:

有诗词在身边陪着,我就不会觉得孤单,不需要别人来陪我了。

她对自己特别抠门,但竟然把全部存款,还有卖掉房子得到的钱,都拿了出来捐掉,全都用在了研究中国传统文化上。

2018年6月3号那天,他慷慨解囊,捐出了1857万元。

2019年的时候,他又捐了1711万,加起来总共捐了3568万。

但她老是回避这个话题,不愿多聊。

央视有个叫《面对面》的节目采访了她,主持人董倩一上来就直接聊起了捐款的事情。她心里头不由得有些失落。

我本来打算和你聊聊知识的事儿,但看起来你对这个好像不太感冒。

有人纳闷,她咋就想出这么个主意呢。

她讲道:

我这辈子经历的动荡都不算什么,就盼着年轻人能把我这一身的经验,拧成一股绳,织出绚丽的图景。我手里的那朵莲花迟早会谢,但我心里头那份对中国传统文化的执着,希望能传下去。

有学生好奇地问她:“您讲的那些诗词确实挺美的,但它们在我们日常生活中能派上啥用场呢?”

她是这样回复的:

你上了我的课,这课呢,不能帮你评职称,工资也不会因此往上涨。

但是,最让人难过的莫过于心灰意冷,身体上的消逝反倒是其次。古代那些伟大的诗人,把他们所有的情感、才智、品德、胸怀和修为,都融入到了古典诗词里头。

朗诵古代诗歌,能让你的内心永远鲜活。

现在,她虽然已经不在了,但给世人留下了她的诗作。

这篇文章,专门用来怀念叶嘉莹先生。叶嘉莹先生,我们深深缅怀您。您的离去,让我们心中充满了悲痛。您的一生,充满了智慧与才华,在学术界,您留下了不可磨灭的印记。您的研究成果,影响了一代又一代的学者,您的教诲,让无数人受益匪浅。虽然您已经离开,但您的精神将永远激励着我们,我们会铭记您的贡献,继续前行。叶嘉莹先生,您永远活在我们心中。