偷油偷气不要命,1963年四川蓬溪县“蓬45”井天然气燃烧爆炸事故

1963年2月4日深夜,四川省绵阳专区蓬溪县的四川石油管理局蓬莱钻井大队管理的“蓬45”号油气井突然传出“汩汩”声。路过此地的肖某等人听到后,凭借经验推测这口无人看管的井即将喷油。他们迅速回村通知,召集了30多位村民,带着各式容器前来收集石油。

自1960年4月27日起投入试油的“蓬45”井原本是严禁闲人靠近的禁区。然而,到了6月中旬,由于油管坠落导致人员伤亡,试油工作被迫暂停。由于当时新建油井众多,试油任务繁重,事故的调查和善后工作最终被搁置,仅留下三名工人负责看守实际上已被放弃的“蓬45”井。到了1962年,随着生产任务日益增加,人手短缺问题愈发严重,这三名留守工人也被一次性调离。自此,“蓬45”井彻底沦为无人看管的废弃井。

这口废弃的井时不时会冒出少量天然气,被周围生产队的村民注意到了。他们觉得这东西扔了可惜,干脆自己动手,接了根管子把天然气引出来,分到三个石头垒的炉子上,平时用来烧饭、煮饲料,干点农活啥的。更让他们高兴的是,这井每隔几个月还会喷油。对于日子过得紧巴巴的村民来说,这简直是白捡的便宜。所以每次喷油的时候,附近的人就像赶集似的涌过来,拿着桶盆啥的,把喷出来的油装回家当燃料用。

肖某等人的经验确实有效,三十多人在井边稍作等待后,黑色的原油便喷涌而出。众人兴奋不已,迅速将首批约600公斤原油装入铅桶,挑回生产队。看到满载而归的村民,更多群众带着自家的铅桶或木桶赶往“蓬45”号井。不久,现场聚集了118人,大家在寒冷的二月夜晚满怀期待,等待第二次喷油。

二月初的夜晚,气温骤降,寒风刺骨。人们焦急地等待着石油喷出,但迟迟不见动静。长时间暴露在寒冷中,许多人已经冻得直打哆嗦。这时,李某想到一个办法:点燃放喷管线的天然气,用炉灶给大家取暖。这个提议立刻得到了大家的赞同,众人纷纷响应。李某随即询问谁有火柴,罗某毫不犹豫地拿出了自己的一包火柴。

天然气通过放喷管点燃后,三个石砌炉灶相继燃起火焰。寒冷中的人群迅速聚集到火堆旁取暖。由于人数众多,火焰不足以覆盖所有人,于是有人用稻草蘸取原油,在井口周围点燃了十处火堆(事后测量,最近的火堆距井口仅4.7米,最远的也不过15.2米)。这样,每个人都能找到火源取暖。人们焦急地等待着“蓬45”号井再次喷油,全神贯注地聆听着预示油井喷发的“汩汩”声。

经过长达四个多小时的等待,到了2月5日凌晨4点,“蓬45”号井再次传来熟悉的“汩汩”声,很快原油再次喷涌而出。现场的百余名群众迅速涌向井口,争相捞取原油。为了提高效率,熊某拆除了井口阻碍的天然气放喷管线,将铅桶对准井口的四通出口,快速接取原油。每当一桶装满,就有人接过并换上空桶继续接取。

熊某正忙着接第三桶原油时,突然一声巨响,“蓬45”号井瞬间燃爆,火焰冲天而起。井口附近的人毫无防护,身上沾满了原油,明火一触即燃,熊某等20多人瞬间变成了火球。他们痛苦地尖叫着,四处乱窜,结果又撞上了还未熄灭的明火,火势迅速蔓延,现场成了一片火海,呼救声和惨叫声混杂在一起,场面极度混乱。有人拼命冲出火场,跌跌撞撞地跑回公社求救。

大火被四川石油管理局消防队、遂宁、广安、南充、绵阳的消防队伍以及驻军联手扑灭后,现场已经惨不忍睹。清理过程中发现了21具被烧焦的尸体,面目全非,无法辨认。还有21人遭受不同程度的烧伤,其中伤势最严重的烧伤面积超过全身的90%。剩下的70多人也个个满身油污,皮外伤明显,仿佛刚从死亡边缘挣扎回来,眼神呆滞,精神恍惚,形如鬼魅,令人不忍直视。

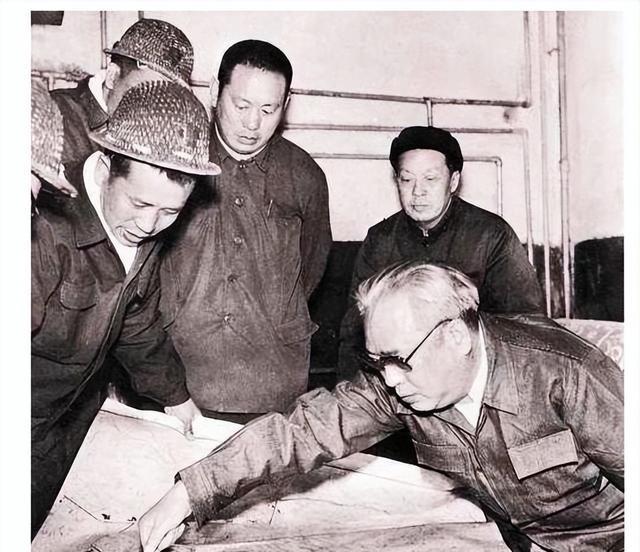

这起油气井爆炸事件造成了严重的人员伤亡。周恩来总理得知消息后非常震惊,他马上指示石油工业部部长余秋里联合国务院,迅速组建调查组赶赴蓬溪县,对事故原因展开全面调查。

根据调查,这起事故的导火索是熊某在收集“蓬45”号井的原油时,觉得之前私自安装的天然气排放管碍事,便拆除了它。这一举动导致原本缓慢泄漏的天然气失控,井场周围的天然气浓度迅速上升。当浓度达到爆炸极限时,遇到明火立即引发爆炸。由于井口周围地面和人员身上都沾满了原油,火势迅速蔓延,形成一片火海。现场118人在狭小的空间内互相推挤,无法及时逃生,最终导致了这起严重的伤亡事故,教训深刻。

四川石油管理局蓬莱钻井大队在管理上存在严重漏洞,对事故后停用的旧井缺乏有效管控。他们只注重钻井作业,却忽视后续处理,既不安排人员值守,也未及时进行封堵,导致安全隐患长期存在。这些废弃井在无人监管的情况下持续漏气,甚至出现间歇性喷油现象,这种行为充分暴露了管理层的严重失职。

事故的主要肇事者熊某在事件中丧生,故不再追究其责任。蓬莱钻井大队的队长因管理失职受到行政记大过的处罚。副队长因未采取封井措施并解雇看守工人,被开除公职并移交司法机关处理。四川石油管理局对20余名相关干部和责任人进行了不同程度的处分,从行政记过到撤职不等。管理局还受到公开批评,局长和党委书记主动向石油工业部请求处分,并进行了深刻的自我检讨。