藏在剃须刀里的"第三只眼":当科技便利变成偷窥帮凶

房东张某大概没想过,自家天花板上那个不起眼的小孔,竟会把他送进监狱。这个曾让租客王女士以为是墙皮脱落的破绽,最终揭露了当代社会最令人细思极恐的黑色幽默——我们精心装修的卧室,可能正在上演现实版《楚门的世界》。

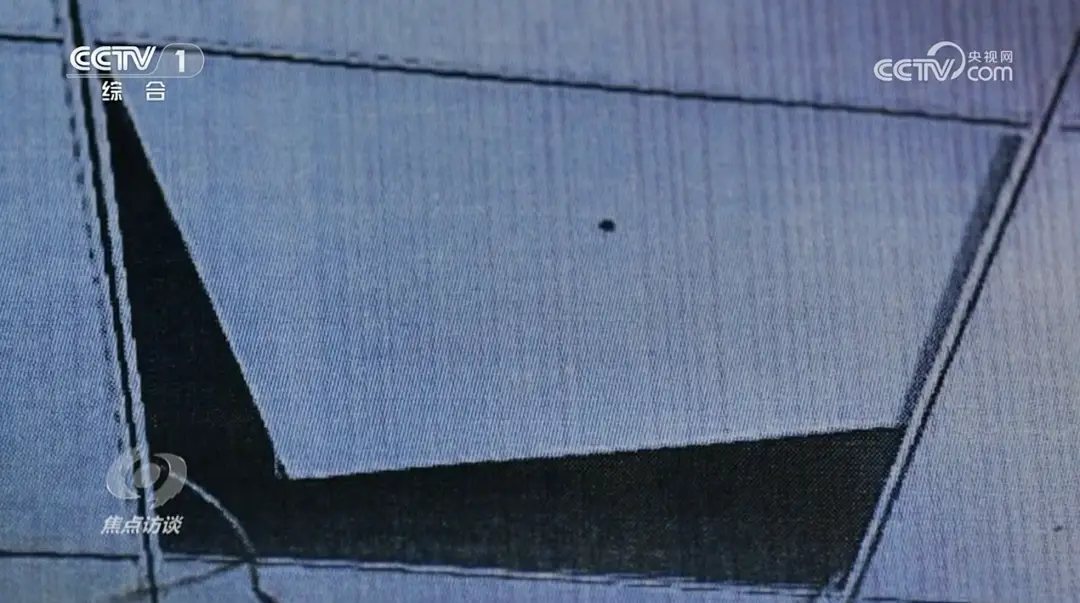

在这起案件中,最让人后背发凉的细节,是房东两次拿着备用钥匙登堂入室。第一次安装摄像头时,他甚至像装修师傅般仔细调整角度,仿佛租客的隐私空间不过是自家客厅的延伸。这种将他人生活当作"真人秀"观赏的扭曲心态,折射出偷拍产业链背后的畸形需求:当窥私欲遇上科技便利,道德底线竟像被针孔摄像头钻透的天花板,轻易就被凿出缺口。

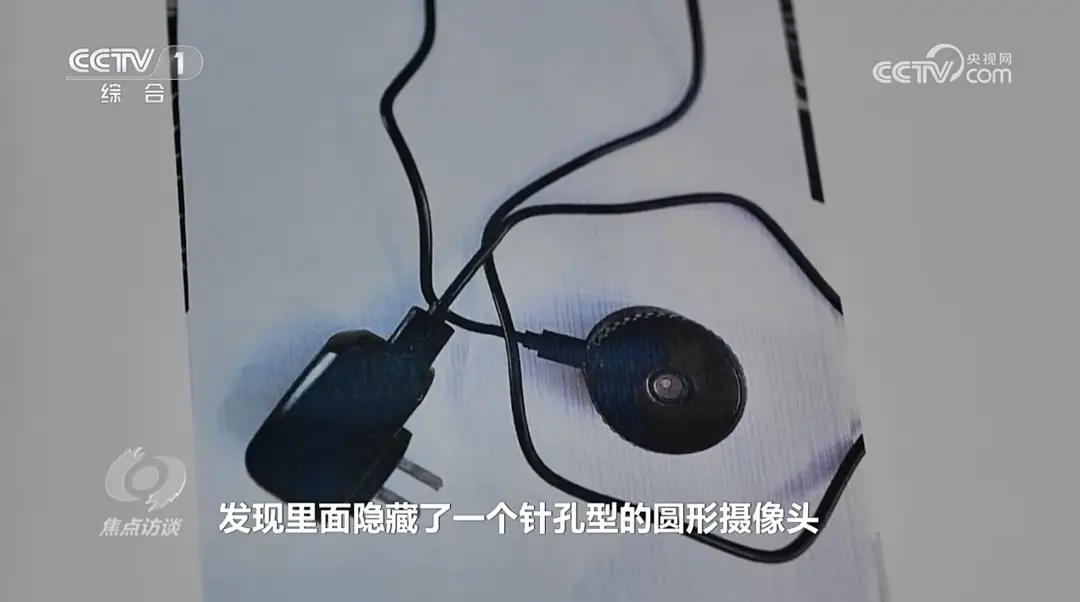

如今的偷拍设备堪称"间谍装备平民化"。从能拍4K大片的钥匙扣到自带Wi-Fi直播功能的洗面奶,这些本用于安防监控的微型技术,正被改装成刺破隐私的利刃。更讽刺的是,某些设备还搭载了AI运动侦测功能——当你在酒店更衣时,摄像头可能正用着比人脸识别还先进的技术,精准捕捉你的每个动作。科技本应带来安全感,此刻却成了催生"被迫裸奔焦虑"的源头。

法律的铁拳虽已落下,但六个月的有期徒刑与动辄数十万的黑色收入相比,威慑力仍显不足。就像新闻中那个制作淫秽视频的团伙,主犯获刑十年却仍有后来者前仆后继。这暴露出两个残酷现实:违法成本与暴利不成正比,而偷拍素材在网络暗巷里的传播速度,远比执法部门的查封更快。

在这场隐私攻防战中,每个普通人都需要修炼"反侦察技能"。住酒店时对着烟雾报警器拍照检测红光反射,网购防偷拍探测仪已成年轻人出差标配。但比这些更重要的,是全社会形成"零容忍"的共识。当我们不再把偷拍新闻当猎奇八卦,当平台对隐秘摄像头交易不再是"民不举官不究",当物业定期检查出租屋成为常态,那些藏在剃须刀里的眼睛才可能真正闭上。

在这个直播无处不在的时代,我们既要警惕天花板上突然扩大的小孔,更要提防心中那蠢蠢欲动的窥探欲。毕竟,保护隐私的终极防线,从来不只是技术层面的较量,而是整个社会对人性底线的共同坚守。正如王女士床头那盏始终亮着的夜灯,照亮的不该是偷窥者的镜头,而应是每个人安心生活的权利。